-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- レコード国内生産再開とは言うけれど、音楽の一時代を支えたCDやレコードの今;経済指標から見える音楽の楽しみ方の変化

レコード国内生産再開とは言うけれど、音楽の一時代を支えたCDやレコードの今;経済指標から見える音楽の楽しみ方の変化

デジタル化、ネット化の恩恵で、今や音楽は、様々な媒体を通じて楽しむことができます。しかし、同時に、衰退するメディア、媒体もあります。その一方で、アナログレコードの人気再燃から、国内生産再開というニュースもあります。そこで今回は、音楽の楽しみ方の変化を統計データで可視化して捉えてみます。

今や音楽は定額制サービスで楽しむ時代

現代の音楽の楽しみ方は、CD等のパッケージを購入して専用の再生機器で楽しむというものではなく、ネットを通じた「音楽配信」が主流となりつつあるのは、周知のところかと思います。

しかし、その音楽配信の状況も、ここ数年の有料音楽配信の売上げ実績のデータを確認すると、様変わりしています。

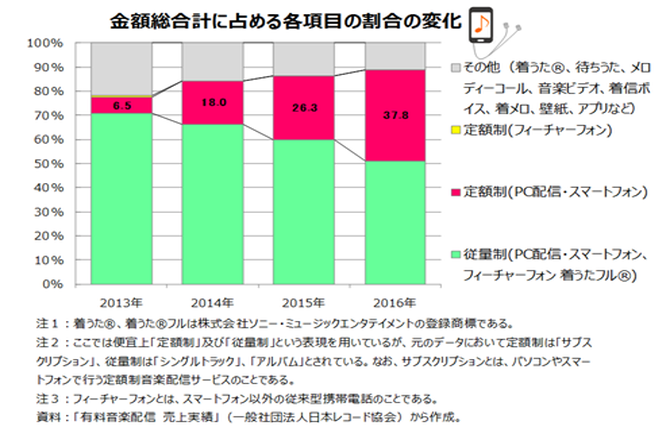

最もシェアの大きいパソコンやスマートフォン向けの「従量制音楽配信サービス」の売上げは、2013年から2016年にかけて、約70%から約50%に縮小しています。一方、「定額制音楽配信サービス」の売上げは急激な伸びを見せており、2013年からの4年間で6.5%から37.8%と約5倍に拡大しています。

従量制とはダウンロードした曲数・データ数に応じた課金ですが、定額制は「1か月いくら」という課金で、音楽を楽しむ方式です。

単に、音楽を楽しむデバイス、機械が変わったというだけではなく、あらかじめ聴く楽曲を手元に置くというプロセスがなくなり、また、金額も気にすることなく、より自由な音楽の楽しみ方へと変化しています。

昔の音楽を支えたCDの今 ― 変わる音楽の楽しみ方

ひと昔前の音楽を楽しむ方法といえば、ミリオンヒットという言葉があるように、CD、カセットテープ、レコードといったパッケージ媒体を専用の再生機で楽しむという方法が一般的でした。こうした昔の音楽事情を支えたCD、カセットテープ等は、現在どのような状況なのでしょうか。

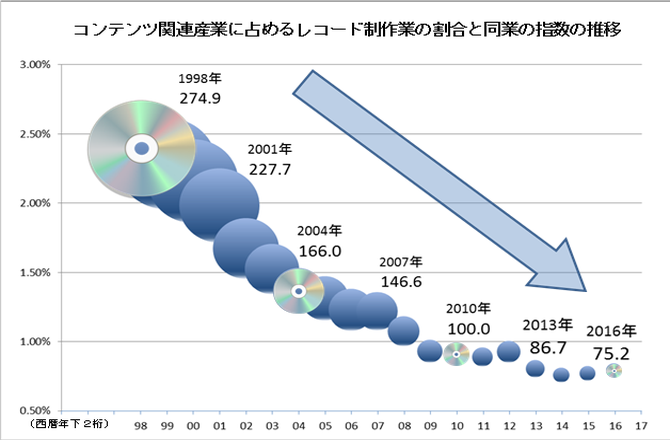

次のグラフでは、CD等の生産実績である「レコード制作業」活動指数の大きさを円(CDの形)とし、横軸を年単位の時間推移、縦軸を「コンテンツ関連産業」に占める「レコード制作業」活動指数の割合として配置したものです。

レコード制作業の活動指数は1998年に274.9(2010年=100)でしたが、2016年では、75.2と4分の1に縮小しています。その低下とともに、コンテンツ関連産業に占めるレコード制作業の存在感も低下し、その構成比も、1998年の2.39%から、2016年には0.79%と約3分の1に大きく縮小しています。

パッケージとしての楽曲を買うためのCD等の生産が激減し、さらに音楽配信においても、「楽曲を買う」従量制から、定額制への移行が進んでいます。

音楽の一時代を極めたCD生産の衰退は少し寂しい感じもしますが、その一方で、アナログレコードの国内生産が30年ぶりに再開というニュースも飛び込んできました。

時代の流れともに、音楽の楽しみ方は、確実に変化を見せていますが、同時に昔の媒体の人気再燃という実例もあり、今後も様々な変化を見ることができるのかもしれません。