2025/08/08

2025年7月15日(火)、国内の生成AI開発を推進する「GENIAC」プロジェクトに採択された生成AI開発企業や研究機関を招いた第3期キックオフイベントを東京・大崎で開催しました。本記事では、計算資源の提供支援事業に採択された事業者のコメントと、データ・生成AIの利活用にかかる実証調査事業に採択された事業者のコメントをご紹介します。

イベントレポートの前半はこちらをご覧ください。

GENIAC第3期のキックオフイベントが開催されました!【前編】

社会実装を加速させる

GENIAC第3期採択事業者によるプレゼンテーション

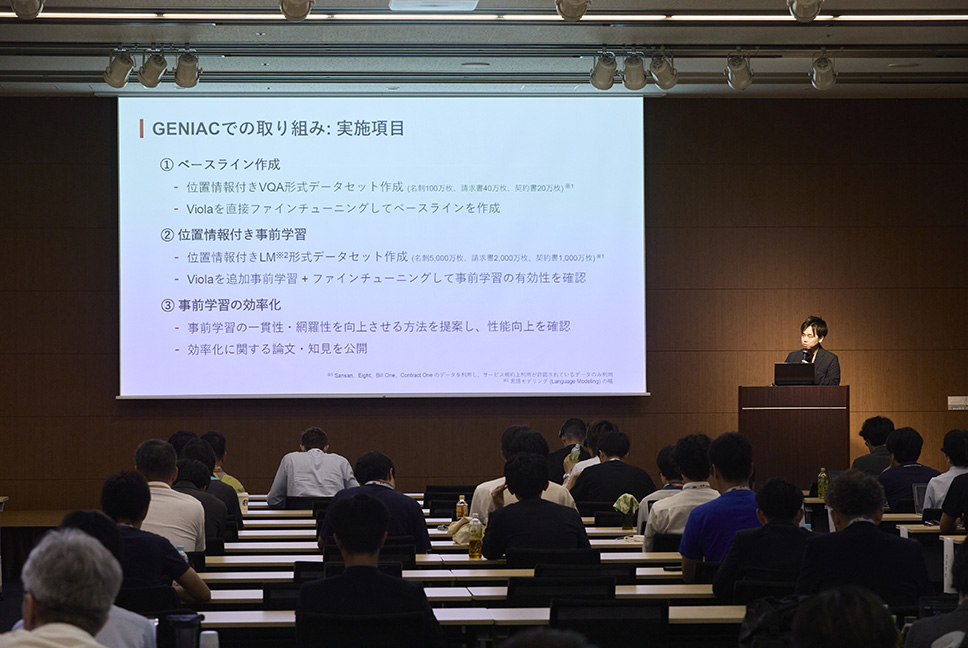

Sansan株式会社

「名刺や契約書などの文書に対応する、視覚接地型の文書特化視覚言語モデル『Cello』を開発中です。従来の『Viola』モデルに、回答の根拠となるテキストの位置情報出力機能を追加し、精度や納品速度の向上、工程の簡素化を実現します。位置付きデータの事前学習や効率化手法の検証も進めており、成果はプロダクトへ即時反映し、働き方の変革を加速させます」(内田氏)

株式会社リコー

「図表を含む企業文書の高度な解析に対応するマルチモーダルLLMを開発中です。GENIAC第2期で構築したモデルはGPT-4oを上回る精度を達成しましたが、第3期ではリーズニング性能の強化に注力し、複雑な図表にも高精度に応答可能なモデルを目指します。あわせてトークン圧縮などによるモデルサイズやコストの最適化も進め、オンプレミス運用と実課題への適応性を両立させながら、さらなる実用性の向上を図ります」(長谷川氏)

Nishika株式会社

「出力形式への追従性を高めた要約特化型LLMを開発中です。自社のAI議事録ツール『SecureMemo』に搭載し、RAM8GB以下・GPU非搭載の環境でも安定動作するSLM(Small Language Model)を目指しています。箇条書きやテンプレートなど多様な要約形式に80%以上の精度で対応し、官公庁や企業での実証を通じて実用性を検証。形式制御データセットや開発ノウハウの一部は公開予定です」(松田氏)

ストックマーク株式会社

「第3期では製造業に特化したドキュメント読解基盤モデルを開発します。第2期ではビジネスドキュメントの読解でGPT-4oを上回る性能を実現しました。第3期では、製造業に特化し、図表を含む情報密度が高く専門的な文書に対応するとともに、暗黙知の形式化と業務活用を目指し、社内レポートや業務フローなどの高度な読解に挑戦します。製造業の実データも活用し、業務効率化やアイデア創出支援への応用を検証する予定です」(近江氏)

株式会社Preferred Networks

「GENIAC第3期では、自律稼働デバイス向けの高精度かつ軽量なVLM(Vision Language Model)の開発に挑戦しています。純国産LLM『PLaMo』の成果を基に、エッジ環境での動作を目指したモデルを構築し、高品質な合成データを活用してドローンや監視カメラへの応用も視野に入れています。社会実装と研究開発を両立させ、日本発のAI技術によって次世代の応用を切り拓きます」(岡野原氏)

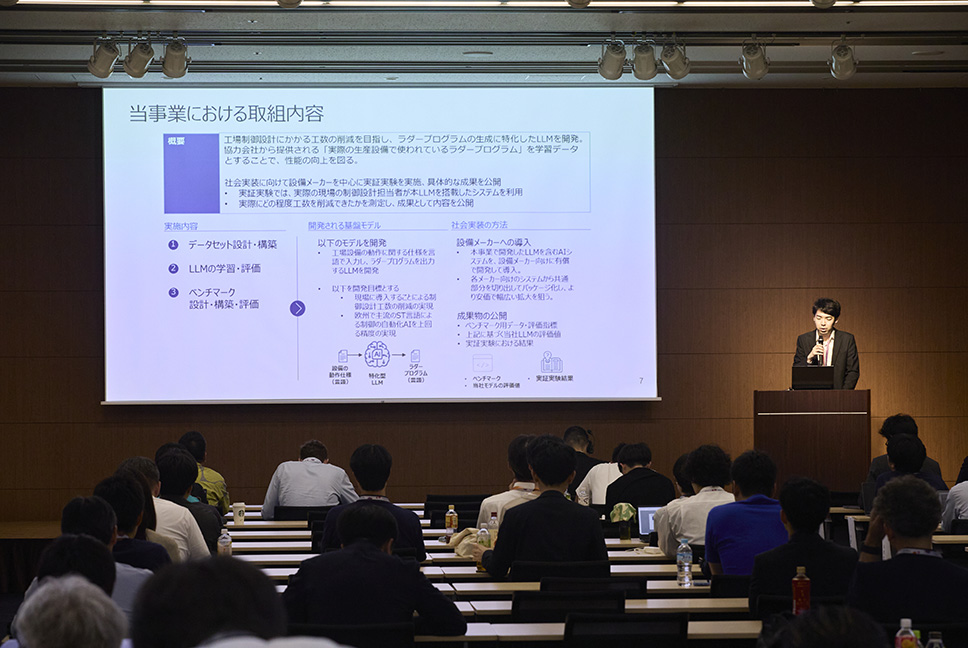

Airion株式会社

「製造業のPLC制御で使用されるラダープログラムに特化した大規模言語モデルの開発に取り組んでいます。従来のLLMでは対応が難しかったニッチなプログラミング言語に対応するため、設備メーカーから実データを収集し命令語(ニーモニック)の生成に特化したモデルを開発します。今後は実際の設備を用いた検証も視野に入れ、熟練技術者の不足を補いながら工場の自動化と効率化を支援します」(大熊氏)

株式会社NexaScience

「AIによる科学技術の革新を目指し、生成AIを活用した自律駆動型R&D支援基盤の開発に挑戦しています。自社開発のOSS『AIRAS』では、論文検索から実験計画・執筆までを自動化しましたが、GENIAC第3期では複数のAIエージェントを連携させて高精度化を図る『AIエージェントアダプター』の研究を推進しています。エージェント間の対話最適化により、研究開発プロセスの効率化と高度化を実現します」(牛久氏)

Turing株式会社

「完全自動運転の実現を目指し、フィジカル基盤モデルの開発に挑んでいます。GENIAC第1期では汎用視覚言語モデルを構築し、第2期では交通ドメインデータを用いた自動運転基盤モデルを開発しました。第3期では、実車に統合可能なマルチモーダルモデルを構築し、車載GPUによるリアルタイム推論やトークン圧縮にも対応。実世界での走行を想定した次世代の自動運転AIを目指します」(山口氏)

アリヴェクシス株式会社

「低分子化合物の生物活性を高精度で予測する創薬生成AIの基盤モデル開発に取り組んでいます。独自の分子動力学シミュレーション『ModBind』は、実験データを必要とせず、高精度かつ高速な予測を可能にし、これにより見出された化合物はすでに製薬企業への導出実績もあります。今後はこの技術をAIと組み合わせ、能動学習によって世界最高精度の創薬AIの構築を目指します」(寺田氏)

SyntheticGestalt株式会社

「GENIAC第2期で開発した世界最大の分子情報特化型基盤AIモデル『SG4D10B』の成果を生かし、第3期では分子間相互作用の基盤モデル及びそれを活用した生成モデルを開発します。数億件の分子間相互作用データを学習させることで、指定された相互作用を満たす理想的な分子をAIが生成可能にします。医薬・農薬・環境低負荷素材など多様な分野への応用を見据え、日本発の分子AIで世界をリードすることを目指しています」(島田氏)

多様な生成AI利活用を支える基盤づくり

データ利活用実証事業、第2期採択事業者によるプレゼンテーション

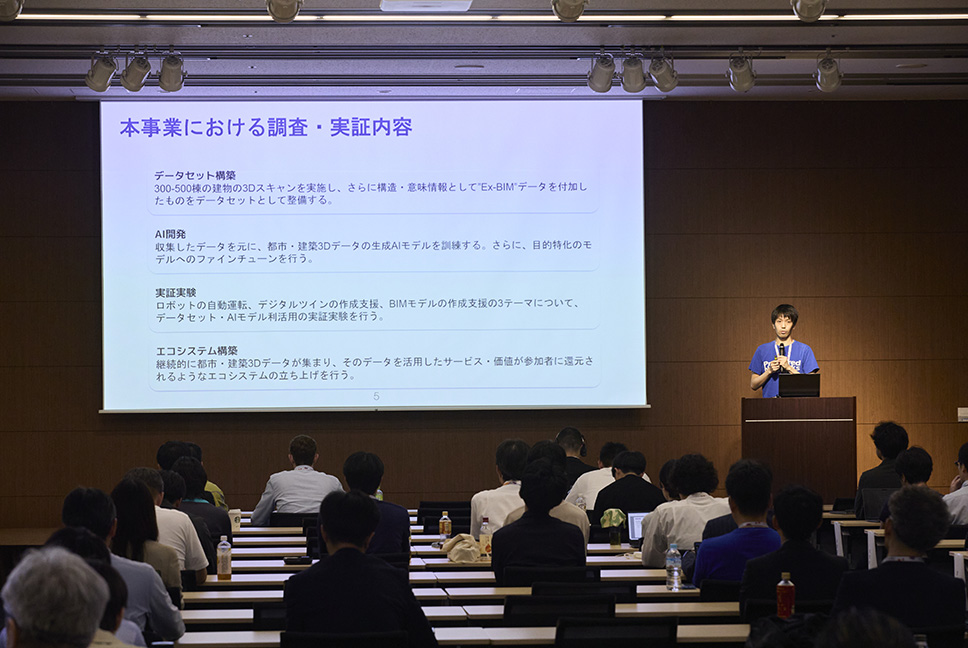

株式会社Preferred Networks

「Preferred Networksでは、東京大学との連携の基に、都市・建築領域の3Dデータを収集・整備する“データエコシステム”の構築に取り組んでいます。高精度な3Dスキャンに加え、独自のEx-BIMデータを付加した300〜500棟分の建物データを整備し、それを基に生成AIモデルを開発します。あわせてロボットによる自動運転やBIM作成支援などの実証も実施し、将来的には現実空間で人と共に働くAIの基盤構築を目指したいと考えています」(松元氏)

Visual Bank株式会社

「IP産業に特化した生成AIの開発を支えるデータエコシステムの構築に取り組んでいます。著作権処理済みのキャラクター、背景、作画表現といった基礎データを収集・整備し、利活用可能なデータライブラリとして開発します。さらに、自社の作画支援AI『THE PEN』によるユースケースの実証も行います。産業・技術・権利の三面をつなぐ橋渡し役として、日本発の“IP×AI”成功モデルの確立を目指します」(永井氏)

株式会社HEMILLIONS

「HEMILLIONSでは、医用画像通信技術研究組合と共同で、電子カルテや医用画像などのマルチモーダル医療データを匿名化・標準化し、二次利用から生成AIの実装まで一気通貫のプロセスで管理するエコシステムの構築に向けた調査および実証実験に取り組んでいます。患者のPHR(パーソナルヘルスレコード)に関するオプトイン取得、制度・倫理面の検証、東京大学との連携を含め、医療機関・患者・企業にインセンティブが循環する基盤構築を目指します。」(井上氏)

一般社団法人AIロボット協会:AIRoA

「AIロボット協会(AIRoA)では、AI×ロボットの開発と普及の鍵を握るデータエコシステムの構築を目指しています。本事業では、実世界での10万時間におよぶロボット制御のオープンデータセットを公開し、コンペ形式で数10B規模のモデルを開発します。本事業をきっかけとして、共通基盤の整備と個別適応を通じて、製造・介護・小売など各分野へのAIロボットの普及を促進し、社会実装と性能向上の好循環を生み出していきます」(乃木氏)

AI開発力の強化で日本の成長戦略を切り拓く

キックオフイベントの締めくくりにあたり、NEDO 高田 和幸より、これまでのGENIAC事業の成果の振り返りと、今後の社会実装に向けた取り組みやNEDOによる多様な支援制度の活用についての発言がありました。

「GENIACは、日本における生成AIの研究開発と社会実装を推進するプロジェクトです。第1サイクルでは大規模言語モデルを中心に、第2サイクルでは産業特化型モデルの開発支援が進められ、今回の第3サイクルではさらに多様な基盤モデル開発が対象となります。すでにスマートシティや創薬分野をはじめ、製造、金融、公共サービスなどでの実証やアプリ開発が進んでおり、社会実装の動きも活発化しています。今後の成果創出に向け、計画的な開発と積極的な成果発信、ユーザーとの連携を期待しています。NEDOの支援制度も活用し、共に未来を切り拓いていきましょう」(高田)

高田氏の締めくくりの挨拶の後、参加者の記念撮影が行われ、和やかな雰囲気の中、今回採択された事業者や関係者が話に花を咲かせていました。第3期目となるGENIACの活動に引き続きご注目ください。

GENIACトップへ最終更新日:2025年8月29日