第4節 企業の海外展開と我が国経済への裨益

1.企業の海外展開が我が国経済に及ぼす影響の再検証

本項では、企業の海外展開が収益や雇用、投資、生産性、賃金のみならず、周辺地域の輸出促進を通じて我が国経済に裨益するものであることを、過去に経済産業省及び内閣府で行った検証等を俯瞰しつつ、因果関係を考慮した分析方法を用いた再検証により示していく。

これまで経済産業省では、中小企業白書(2010,2012)及び通商白書(2012)等において、企業の海外展開が企業に与える影響の検証を行ってきた。これらの白書では、ある年度に輸出及び海外直接投資による海外現地法人の所有を開始した企業と開始しなかった企業それぞれについて、雇用者数や生産性が輸出・海外直接投資開始後にどのように推移するかの比較を行っており、輸出・海外直接投資を開始した年度として設定している年度によっては、輸出・海外直接投資を開始した企業の方が、数年後の雇用者数や生産性が上回るとの結果が得られている。しかし、これまでに経済産業省が実施してきた分析では、主に三つの観点から、企業の海外展開の効果に係る検証方法に再検討の余地がある。第一に、当該分析はあくまで特定の任意の年度に輸出・海外直接投資を開始した企業についての分析(例えば2001年度に輸出・海外直接投資を開始した企業についての分析を行っているなど)であり、その他の年についても同様の効果があるということを示したものではない。第二に、当該分析結果はあくまで集計値を算出したものであるため、輸出・海外直接投資開始によって雇用者数などが増加した、という因果関係を示したものではない。第三に、当該分析では、「比較しているグループの潜在的な傾向が違うことによって発生するバイアス」233であるセレクションバイアスの影響を十分に排除できておらず、雇用や生産性の差が過大(過少)評価され、適切な比較ができていない可能性がある。

一方で、内閣府では、令和元年度経済財政白書などにおいて、輸出開始が企業の全要素生産性及び雇用に与える影響について、因果関係の検証を行っている。内閣府の分析では、傾向スコアマッチングと呼ばれる手法を用いてこのセレクションバイアスの影響を制御した上で、回帰分析を用いた差の差分析を実施しており、輸出開始企業の輸出開始年から6年後までの雇用者数及び、2、3、5、6年後の全要素生産性の、輸出開始1年前からの変化率は、同期間の非輸出開始企業と比較して統計的に有意に大きいとの結果が得られている。

本白書においては、内閣府の経済財政白書における分析手法を参考にしつつ、因果関係の導出及びセレクションバイアスの除去を可能な限り試みた上で、企業の海外展開が企業の収益、雇用、投資、生産性、賃金に与える影響の検証を行う。具体的には、まず、経済産業省「企業活動基本調査」及び「海外事業活動基本調査」から雇用者数、売上高、資本ストック額234、全要素生産性235、国内子会社数(海外直接投資開始企業のみ)、輸出開始年度、海外直接投資開始年度、業種、規模(輸出開始企業のみ)のデータを抽出・算出した。そして、これらのデータを用いたロジスティック回帰により算出した、ある年度に輸出・海外直接投資を開始する確率が近しい企業のうち、実際に輸出・海外直接投資を開始した企業と輸出・海外展直接投資を開始しなかった企業を同一年度・同一業種内で1対1のマッチングを行い、輸出開始から5年後まで、海外直接投資開始から10年後までの期間の、海外直接投資・輸出開始の1年前からの雇用者数、売上高、資本ストック額、全要素生産性、一人当たり雇用者報酬の変化について、年度、業種及び企業規模(輸出開始企業のみ)の影響を制御した上で回帰分析による差の差分析を実施した。なお、検証にあたっては、輸出開始企業については1998年度から2020年度のデータを、海外直接投資開始企業については1995年度から2020年度のデータを使用し推計を行っている(分析の詳細については付注5を参照)。

輸出・海外直接投資開始が企業の成長に与える影響について、輸出開始企業については規模(従業員数50人以上99人以下、100人以上299人以下、300人以上)ごと、海外直接投資開始企業については業種(製造業及び非製造業)ごとに、差の差分析による検証を実施した結果の一部が第II-2-4-1図である。ここでは、従業員数50人以上99人以下の輸出開始企業及び、製造業の海外直接投資開始企業の輸出・海外直接投資開始から5年後の売上高、雇用者数、資本ストック、全要素生産性の、輸出・海外直接投資開始1年前からの変化率に注目して検証結果を見ていく(詳細な分析結果は付注5を参照)。

第Ⅱ-2-4-1図 海外展開開始による効果(5年後の成長率)

まず、従業員数50人以上99人以下の輸出開始企業について見ると、売上高、全要素生産性の5年後の変化率が、輸出を開始しなかった同規模の企業と比較して大きいことが示唆された。特に売上高と全要素生産性について、輸出開始企業では大きな成長が見られるものの、輸出を開始しなかった企業では成長が見られず、規模の小さい企業の輸出を支援することの重要性が示唆される結果となった。

円安方向への動きは、輸出を新たに始める観点からは好機でもあり、この機を逃さず、これまで輸出をしたことがない中小企業・地域企業でも、その準備や具体的な商談・輸出を速やかに進められるよう、昨年12月より、経済産業省、中小企業庁、ジェトロ及び中小機構が一体となり、全国の商工会・商工会議所等とも協力しながら、①新たに輸出に挑戦する事業者の掘り起こし、②専門家による事前の輸出相談、③輸出用の商品開発や売り込みにかかる費用への補助、④輸出商社とのマッチングやECサイト出展への支援、などを一気通貫で行う「新規輸出1万者支援プログラム」を実施している。こうした取組等により、中小企業・地域企業が輸出を通じて更なる成長を実現できるよう万全の支援を実施していく。

また、製造業の海外直接投資開始企業について見ると、売上高、雇用者数、資本ストック額の5年後の変化率が、海外直接投資を開始しなかった企業と比較して大きいことが示唆された。海外直接投資を行っていない製造業の企業では、雇用及び資本ストック額の変化率が負の値となっており、海外展開を行わない製造業の企業は国内の雇用及び国内の投資の増加への貢献が限定的であることが示唆されている。

全要素生産性には、海外直接投資開始による有意な増加効果は見られなかったが、製造業の外資系企業236と日本企業について、全要素生産性の分布(第II-2-4-2図)を見ると、海外直接投資を行っている日本企業の全要素生産性は海外直接投資を行っていない日本企業や、外資系企業と比較しても高い傾向にあることがわかる。この結果と第II-2-4-1図の分析結果とを合わせて考えると、全要素生産性は企業の海外展開において重要な要因となるが、元々全要素生産性の高かった企業が海外直接投資を開始していることから、海外直接投資の開始後には全要素生産性の増加効果が見られなかった可能性が示唆される。

第Ⅱ-2-4-2図 全要素生産性の比較

また、製造業の日本企業と外資系企業の一人当たり雇用者報酬の分布(第II-2-4-3図)を見ると、海外直接投資を行っている日本企業の一人当たり雇用者報酬は海外直接投資を行っていない日本企業と比較すると高い傾向にあることが分かる。全要素生産性の比較では、海外直接投資を行っている日本企業の生産性が外資系企業を上回る傾向がある一方で、一人当たり雇用者報酬では、外資系企業が海外直接投資を行っている日本企業よりも多く支払っている傾向がある。

第Ⅱ-2-4-3図 一人当たり雇用者報酬の比較

以上より、輸出の開始のみならず、海外直接投資の開始によっても、国内企業の成長が促され、その結果、我が国経済に対してプラスの影響をもたらしており、企業の海外展開の推進を支援していくことが重要であることが再確認された。

以上の分析では、企業の海外展開によるその企業自体への影響について検証を行ってきたが、企業の海外展開は、その企業の国内事業所のみならず、その周辺地域にも影響を与える可能性がある。ある事業所で財を生産する場合、周辺に位置する事業所から材料等を調達して製品を製造し、出荷及び輸出を行っていると考えられることから、海外現地法人を有する製造業企業(以下、グローバル企業とする。)の海外生産比率が上昇すると、その企業の国内事業所の周辺に位置する事業所にも波及的に影響を受けると考えられるためである。実際に、Kiyota, Nakajima, Takizawa(2022)237では、経済産業省「企業活動基本調査」、「海外事業活動基本調査」、「工業統計調査」を用いて、製造業の国内事業所のデータを地域ごと産業ごとに集計した分析により、ある地域における、ある産業のオフショアリングの進行238は、中国からの輸入との競争の影響による雇用の減少効果を制御して検証した場合、同地域の同産業の雇用を増加させる効果があることが示唆されている。そこで、同様の問題意識にのっとりつつも、グローバル企業239の海外生産比率の上昇と国内の地域の出荷との補完関係をより子細に確認するため、経済産業省「企業活動基本調査」、「海外事業活動基本調査」、「工業統計調査」に対してより詳細な地理データを接続させることで、グローバル企業の国内事業所ごとにその周辺に位置する事業所のデータを集計し、グローバル企業の海外生産比率の上昇が、グローバル企業の国内事業所の周辺地域の輸出に対して与える影響について検証を試みた。具体的には、2012年度~2019年度のデータについて、外需240及びその地域の出荷額の影響を制御した上で推計241を行ったところ(分析の詳細については付注6を参照。)、資本金10億円以上のグローバル企業の海外生産比率が上昇すると、その企業の国内事業所が立地する周辺5km以内の地域(以下、「周辺地域」という)242の輸出額が増加すること(第II-2-4-4図)が示唆された。すなわち、この結果は、グローバル企業の海外生産比率の上昇は、グローバル企業の海外現地法人がその国内事業所の周辺地域に立地する事業所からの調達の増加を通じて、国内の地域の輸出を増加させている可能性があることを示唆しているといえる。

第Ⅱ-2-4-4図 グローバル企業の海外生産比率の上昇がその国内事業所の周辺地域に立地する事業所の輸出に与える影響

233 安井翔太(2020)『効果検証入門 正しい比較のための因果推論/計量経済学の基礎』(技術評論社)p6より引用。

234 資本ストック額は、企業活動基本調査の有形固定資産額の値をGDPデフレータの設備投資デフレータを用いてデフレートを行っている。

235 全要素生産性はLevinsohn and Petrin法により算出。

236 経済産業省「企業活動基本調査」における外資系企業の定義に基づき、「企業活動基本調査」の調査票における外資比率が33.3%を上回る企業を外資系企業とする。

237 KIYOTA Kozo ,NAKAJIMA Kentaro , TAKIZAWA Miho(2022) “Local Labor Market Effects of Chinese Imports and Offshoring:Evidence from Matched-Foreign Affiliate-Domestic Parent Domestic Plant Data in Japan”, RIETI Discussion Paper Series 22-E-013

238 ここでいうオフショアリングとは、海外現地法人における雇用の増加を指している。

239 推計において、グローバル企業とは、資本金10億円以上かつ、海外進出企業ベースの海外生産比率が0より大きい企業を指す。

240 日本銀行「短期経済観測調査」の「海外での製商品需給」の判断DIを用いている。

241 本分析では、中心事業所同士の距離が近いことから複数の中心事業所の間で周辺地域の領域に重複が見られるケースについて、中心事業所がその周辺地域に与える影響同士はそれぞれ独立であると仮定している。しかし、現実では、複数のグローバル企業の事業所の周辺地域に含まれる領域では、ある事業所から強い影響を受けたことにより、他の事業所から受ける影響が弱まるケースなど、このような仮定が担保されないケースも考えられる。そのため、本分析の推計結果には一部バイアスが生じている可能性がある。また、本分析ではある一つの事業所がその周辺地域全体に与える影響のみを推計しており、周辺に位置する事業所が受ける個別の影響については考慮していない。

242 資本金10億円以上の企業の事業所の雇用者数等は5km以内の事業所のデータの集計の際には除外している。

2.企業の海外展開と我が国経済への裨益

前項において、海外展開している企業は海外展開していない企業と比較して生産性、売上増加効果、雇用増加効果、賃金が高いことから、企業の海外展開の重要性を確認してきた。本項においては、企業の海外展開について、目的に対して国内外拠点において取り得るアプローチ、各アプローチを通じて期待される効果について、企業活動をめぐる六つの資本の観点から整理する。次に、我が国企業の海外展開の現状と課題について、JETROが2022年度に実施した日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査の結果から確認する。その上で、我が国企業の海外展開を促進するための方向性について示していく。

(1)企業の海外展開の目的と期待される効果

企業の海外展開の種類、目的、海外展開において獲得・国内還元が期待される資本については、以下の図のとおり整理することができる(第II-2-4-5図)。

第Ⅱ-2-4-5図 企業の海外展開によって獲得・国内還元が期待される資本

まず、企業の海外展開の目的としては、市場や知的財産・無形資産、生産設備等の獲得を通じた売上拡大・事業強化と考えられるが、海外展開の種類としては、国内拠点からの輸出と海外現地進出の大きく二つに分けられる。輸出によって、国内投資や雇用を維持、拡大していくことが期待される。一方で、海外現地進出については、海外展開に際して企業の新規設立を行う「グリーンフィールド投資」、既存の海外企業を買収する「クロスボーダーM&A」、その他に「協業や業務提携」といったアプローチが考えられる。こうしたアプローチを通じて獲得し国内還元が期待される資本を「人的資本」、「知的資本」、「自然資本」、「製造資本」、「社会関係資本」、「財務資本」の観点から整理する。「人的資本」については、グローバル人材として国内人材の育成を促進することや、海外における優秀な人材の獲得が期待される。「知的資本」については、新ビジネスモデルや新技術の獲得に伴う国内外市場の開拓が期待される。「自然資本」については、前章において示しているグローバル・バリューチェーンの強靱化や経済安全保障の観点から重要な戦略的な重要資源の獲得が期待される。「製造資本」については、生産設備やIT・サービス基盤の獲得が期待される。「社会関係資本」については、次章において示している非連続な成長・事業ポートフォリオ転換をもたらす、海外スタートアップとの協業が期待される。「財務資本」については、国内外拠点に関わらず共通して獲得・国内還元が期待される。

(2)企業の海外展開をめぐる課題

上述した企業の海外展開の目的やアプローチ、期待される効果を踏まえて、JETROが2022年度に海外ビジネスに関心が高い日本企業に向けて実施したアンケートの結果の一部を参照しながら我が国企業の海外展開に関する現状や抱える課題を確認していく。

まず、企業の輸出動向に関するアンケート結果を確認していく。現在輸出を行っている企業・行っていない企業について、それぞれの今後3年間の方針を確認すると、いずれの企業においても前年度調査から「新たに取組みたい」との回答が減少しているほか、輸出を行っていない企業については「今後とも行う予定はない」との回答が増加している(第II-2-4-6図)。

第Ⅱ-2-4-6図 企業の輸出方針に関するアンケート結果

こうした回答の理由として、コロナ禍やロシアによるウクライナ侵略の影響、為替動向や世界的なインフレの動向、半導体不足により部品が入荷できない、生産能力と輸出量がほぼ同量であり拡大が難しいといった理由があげられており、不確実性が高い状況が積極的な投資判断を難しくしていることや、中間財の供給や生産能力が需要と合わない需給ひっ迫の様子がうかがえる。

各企業において最重要国・地域へ輸出を行う際の課題をみると、「①現地における販売・流通網の発掘・拡充」や「②市場動向や関連規制などに関する情報収集」が主な理由として挙げられている。国・地域別の回答結果をみても、これら2点の理由についてはそれぞれ上位に挙げられている(第II-2-4-7図)。

第Ⅱ-2-4-7図 企業が輸出を行う際の課題

国・地域別の特徴を見ると、中国については「④販売に関わる法規制への対応」、米国については「③輸出向けの新製品開発、既存製品の現地向け仕様変更」、「⑤需要に見合う供給量の確保」が他国と比べて回答割合が多いことが確認できる。また、ベトナムについては「①現地における販売・流通網の発掘・拡充」の回答が他の国・地域と比べて最も割合が大きく、ベトナムやタイでは「⑥販売単価の削減(FTAの活用を含む)」の回答割合が高く、国・地域別に企業が抱える課題が異なる点が確認できる。

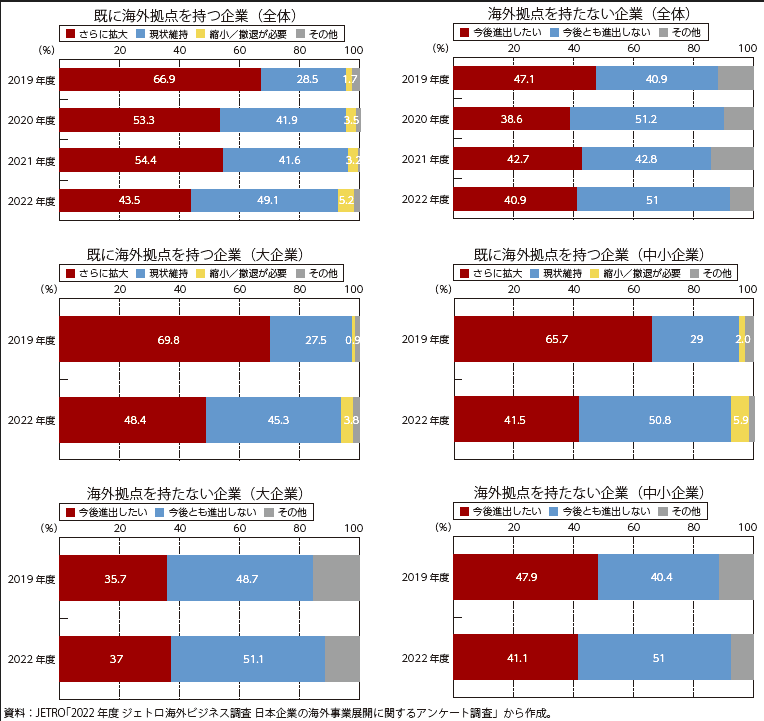

次に、企業の海外進出に関するアンケート結果を確認していく。既に海外拠点を持つ企業と海外拠点を持たない企業のそれぞれについて、今後3年程度の海外進出方針について質問したところ、既に海外拠点を持つ企業では「さらに拡大を図る」と回答した割合が過去3年間との比較で大きく低下している。海外拠点を持たない企業では、「今後新たに進出したい」との回答が約4割と、過去3年間ほぼ横ばいで推移している(第II-2-4-8図)。

第Ⅱ-2-4-8図 今後の企業の海外進出方針

既に海外拠点を持つ企業については大企業と中小企業で回答率の変化に大きな差は見られないが、海外拠点を持たない企業については、大企業では「今後進出したい」との回答が過去3年間でわずかに増加している一方で、中小企業についてはその割合が減少している。

海外事業の拡大先の決定要因としては、「①市場規模・成長性」との回答の割合が最も高く、次いで「②顧客(納入先)企業の集積」や「③すでに自社の拠点がある」との理由が挙げられている(第II-2-4-9図)。

第Ⅱ-2-4-9図 企業の海外事業の拡大先の選択理由

上位5か国・地域別の結果をみると、上位二つの理由については共通している。国・地域別の特徴をみると、ベトナムについては「⑦人件費の安さ、豊富な労働力」の割合が特に高く、EUについては、「③すでに自社の拠点がある」との回答の割合は高くないものの、「④安定した政治・社会情勢」を理由に新たに進出を進める拠点とされている。

(3)企業の海外展開に向けた方向性

これまで、企業の海外展開のアプローチや、現状や課題についてみてきたが、国内市場が縮小する中、日本がグローバルな競争力を維持するためには、これまでとは別次元の海外展開と「内なる国際化」の推進が不可欠といえる。そのために、日本が世界で「稼ぐ」道筋を再検討する必要がある。我が国企業の海外展開を通じた稼ぐ力については、経常収支の状況とその内訳から方向性を以下のとおり整理することができる(第II-2-4-10図)。

第Ⅱ-2-4-10図 貿易・サービス収支、投資収益、経常収支の推移と方向性

投資収益については、配当や利子などの第一次所得収支は世界最大級であり、海外での生産性向上やイノベーションの獲得による投資収益を安定的に拡大させていくことにより、国内外へのさらなる投資につなげていくことが重要である。貿易収支については、パンデミックや資源高、円安進行の影響によって、足下の貿易赤字は過去最大となっており、輸出促進による改善が必要な状況といえる。また、サービス収支については、コロナ禍でインバウンドの減少に直面していたことに加え、コロナ禍を契機にデジタル化が進展したことなどから海外クラウドサービスへの支払いが増加し、赤字は拡大の見込みとなっており、デジタル・知財収益の獲得や、インバウンド強化による改善が必要な状況となっている。

経常収支を構成する各収支の観点での改善について、以下のとおり「海外投資・進出を起点とした製品・サービス貿易促進の好循環」「イノベーション創出、生産性・競争力向上」「国際関係の強化への貢献」の三つの視点から整理することができる(第II-2-4-11図)。「海外投資・進出を起点とした製品・サービス貿易促進の好循環」については、海外法人での利益に関する配当などを通じた国内還流の促進、スタートアップを含む海外進出企業による利益拡大やイノベーション創出により、輸出促進やサービス貿易促進を図る。具体的には、海外生産拠点と国内拠点間での、製品・材料供給等の輸出拡大や、海外拠点を通じたサービス提供と合わせた関連機器の輸出促進、海外サービス拠点を通じた日本からのサービス提供(デジタル技術の活用)、日本の魅力ある商品・サービスの展開での認知度向上によるインバウンド需要増、ライセンス利用による知財収入の獲得などによるサービス貿易促進が想定される。

第Ⅱ-2-4-11図 我が国企業の海外展開を促進するための三つの視点

「イノベーション創出、生産性・競争力向上」については、現地の社会課題等に基づくニーズに応える開発や現地のクリエーター等との協業といった新商品・サービスの開発が考えられる。また、コスト面でも最適な立地で製造・供給することで競争力を向上させていくことや、海外市場を想定した事業スケールの確保による付加価値増大・生産性向上が考えられる。

「国際関係の強化への貢献」については、同志国間の信頼に足るサプライチェーン構築による連携強化や、グローバル・サウスが直面する社会課題解決へ日本企業が貢献することが考えられる。

それぞれの視点に対応する施策の方向性と具体的な政策ツールについては以下のように整理できる(第II-2-4-12図)。

第Ⅱ-2-4-12図 海外展開促進策の方向性

「輸出促進」に関する方向性としては、輸出手続に係るコスト削減を通じて、競争力を強化していくことや、海外工場との連動による全体規模の拡大を目指すことが重要である。そのための政策ツールとしては、貿易プラットフォームの活用インセンティブ付与、国際標準の改正・導入に向けたガイドラインの策定や、それによるASEAN等との提携も深化していくことが挙げられる。こうした貿易手続のDXを通じて約5割のコスト削減となり、中小企業を含む輸出促進にも貢献していく。また、資金調達支援の強化策として、NEXIの融資保険を通じて、支援を求める海外企業に対し、将来的な日本企業との取引の創出・拡大に積極的に取り組むことを求めることで、輸出環境改善につなげる「SEEDスキーム」を創設する。

「海外投資・進出」に関する方向性としては、最適立地への進出による生産性向上や、社会課題ニーズを捉えたイノベーション創出を目指すことが重要である。そのための政策ツールとしては、新規事業探索支援の強化として、スタートアップを含む先端企業の支援や現地企業とマッチング機会の創出、グローバル・サウス等地域戦略の策定、グリーン・デジタル分野等におけるルールの調和と案件形成支援(補助・ファイナンス等)を一体で促進をしていくことが挙げられる。また、投資ファンドの拡大・ファンドとの連携によりインパクト投資の拡大支援を行うことや、NEXIの融資保険等を通じたサプライチェーン強靱化、GX、スタートアップの海外展開支援など資金調達支援を強化していくことが重要である。

「サービス貿易促進」に関する方向性としては、競争力の確保に向けて迅速なスケール化が不可欠であり、また、サービスと一体となった製品・技術の輸出との連動を目指すことが重要といえる。そのための政策ツールとしては、ヘルスケアやスマート農業等の分野における機器とサービスのセットでの普及、サプライチェーン管理等を目的としたサイバーフィジカル領域のプラットフォーム・サービス、実証事業の支援に加えてグローバルベンチマークへのスケール化に向けた補助金・ファイナンス支援といった、スケール化への支援を強化することが挙げられる。また、クリエーターや地域の魅力を核としたインバウンドの種の創成を進めることが考えられる。

このような政策ツールの組み合わせによって、日本が世界で稼ぐ力を維持・強化する道筋としていく。