-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- 縮小傾向の国内酒類市場;飲酒習慣が市場変化の要因に

縮小傾向の国内酒類市場;飲酒習慣が市場変化の要因に

外での飲酒機会の減少により、家庭での酒類消費が増加

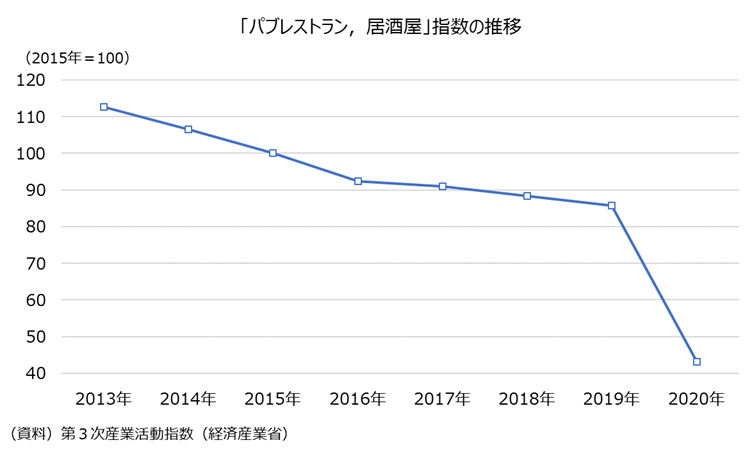

2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、外出制限や飲食店の営業時間短縮などが行われ、飲酒の機会も減少しました。その結果、居酒屋など、酒類を提供する店舗の営業活動にも多大な影響が及び、居酒屋等の活動状況を示す「パブレストラン,居酒屋」指数の2020年の数値は、2019年の半分程度にまで低下しました。

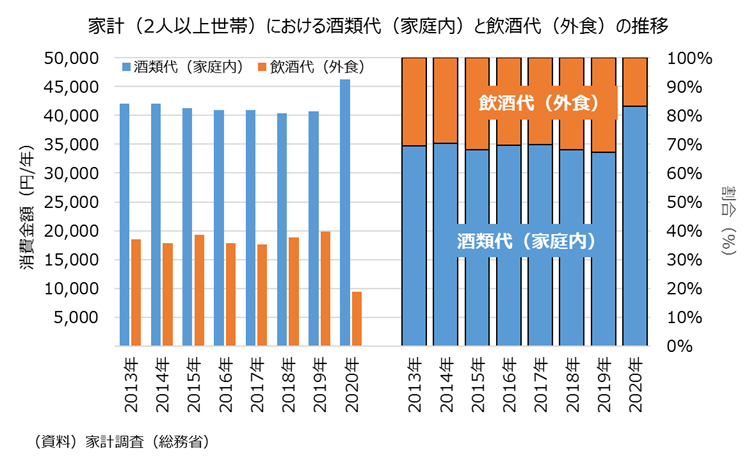

2020年は、外での飲酒機会が減少したことにより、家計における外での飲酒額も大きく減少しています。ただし、家計における酒類の消費額は、家庭内が7割、外での飲酒用が3割と、元々、外での飲酒よりも家庭内での消費の方が多くなっている中、2020年は家庭内の消費額は大きく増え、家計に占める家庭内消費額の割合は8割超にまで高まりました。

そして、家庭内の消費額と外での飲酒額は、一方が減少するともう一方が増加するという逆相関の傾向が見られ(※)、2020年についても、減少した外での飲酒額の一部が、家庭内での消費額に回ったものと推測されます。

(※)家庭内の消費額と外での飲酒金額の相関係数(2000年~2020年で計算)は、-0.232。

縮小する国内市場と急成長する輸出市場

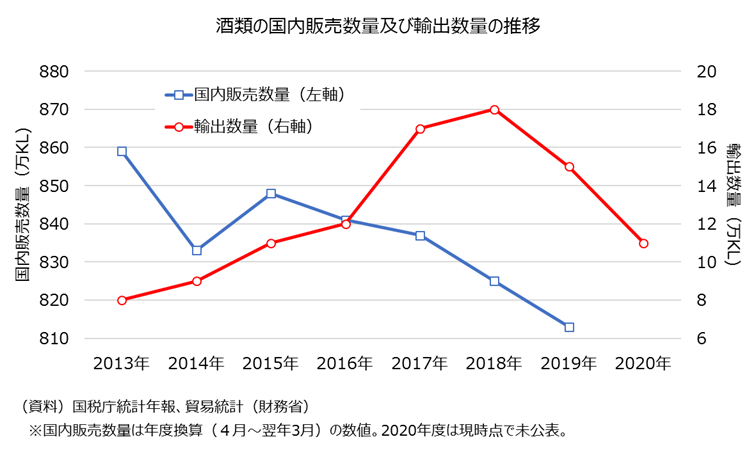

酒類消費は、家庭内の消費額が7割程度を占めているため、家庭内での消費の動向が、国内酒類市場に強く影響すると考えられますが、家庭内での消費額は、先のグラフに示したとおり、2013年以降、微減傾向にあります。

国内における酒類(輸入酒を含む)の販売数量も2013年以降、微減傾向となっており、家庭内の消費額の減少が、国内市場の縮小に影響したとも考えられます。

他方で、近年、酒類の輸出数量は大きく伸びており、感染症拡大前の2019年は、2013年の2倍近い数量となっています。輸出数量は、国内販売数量の2%弱と非常に小さいため、輸出数量の増加が国内市場の縮小を補うまでには至っていませんが、今後、輸出が拡大することで、国内市場の縮小を補うことも期待されます。

若い世代ほど飲酒習慣が少ない傾向

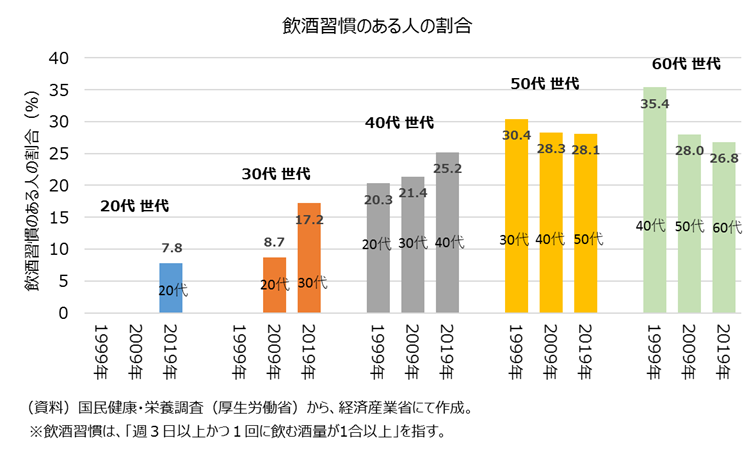

国内の酒類市場の縮小については、人口減少など様々な要因が考えられますが、その一つとして、飲酒習慣の変化が考えられます。

世代ごとに、飲酒習慣(週3日以上かつ1回に飲む酒量が1合以上)を持つ人の割合を見ると、40代から60代の世代でその割合が高く、各世代とも3割弱となっています。

また、40代以上の世代は、若い時から飲酒習慣の割合が高く、例えば、40代の人の飲酒習慣の割合は25.2%ですが、20代だった頃の割合は20.3%となっています。

現在、20代の人の飲酒習慣の割合は7.8%となっていますので、40代以上の世代の若い頃と比べると、飲酒習慣の割合が非常に低く、若い世代は、飲酒回数や飲酒量が少なくなっていることがうかがえます。

このように、年々、飲酒習慣が少なくなってきていることも国内市場の縮小に影響していると考えられ、日本の酒類産業の活路は、海外市場にも見いだしていくことが必要なのかもしれません。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)