工業統計調査

工業統計メッシュデータの解説

- 1.メッシュ統計作成の経緯

-

経済産業省では、工業統計調査と商業統計調査の2大センサス調査を行っている。

工業統計調査は、製造業を営む全国の事業所(工場)を対象に行う調査で毎年実施し、商業統計調査は、商業を営む全国の事業所(商店)を対象に数年ごとに実施している。

これらは、主として都道府県、市区町村の行政区画単位に集計され、それぞれ「産業編」、「品目編」等の刊行物で公表されているが、工場立地や物流・市場分析、環境対策等地域に関する問題把握のためには市区町村単位では把握しきれない場合が多く、 経済活動範囲に視点をおいたより小地域データであるメッシュデータの作成が要望されるようになった。

工業統計メッシュデータについては、昭和52年、55年、57年、平成2年、7年、10年、12年、15年、17年、20年と作成してきており、今回は平成22年について作成・公表するものである(20年から「工業メッシュ統計編」と称す)。

22年工業メッシュ統計編は、前回の20年同様、日本測地系と世界測地系の両測地系で作成した(17年以前は日本測地系のみ作成)。

なお、商業統計メッシュデータについては、昭和54年以降平成9年までは3年ごとに作成し、その後は平成11年、14年、16年、19年に作成し、14年以降は両測地系のメッシュデータを作成している。

(注)昭和60年以降のメッシュデータは商・工業ともに通商産業省(現;経済産業省)が作成しているが、昭和57年以前のメッシュデータは国土庁(現:国土交通省)が国土数値整備事業の一環として関係省庁の共同作業により作成したものである。

近年のGIS(Geographical Information System)によるパソコンでの地図情報利用の進展はめざましく、官民協力のもと平成11年1月に設置された「GIS官民推進協議会」において、GIS上で利用される地図・統計データに関する改善要望がまとめられ、そのひとつにメッシュデータの早期公表があげられており、 これらを受けて、平成22年工業メッシュ統計編を作成した。

GISの普及により比較的手軽にメッシュデータを利用できる環境が整えられ、工業統計調査のみならず他の各種センサスのメッシュデータについても、ますます利用度が高まってくるものと思われる。 - 2.工業統計メッシュデータの作成方法

-

工業メッシュ統計編は、工業統計調査の調査対象事業所について、事業所の所在地を元にメッシュコードを付加する同定作業を行い、「事業所数」、「従業者数」、「製造品出荷額等」、「生産額」等の主要項目について1kmメッシュごとに集計したものである。

ただし、平成22年は、工業統計調査の調査対象となった従業者4人以上の事業所(約224千件)の個票データ及び産業編参考統計表「推計による3人以下の事業所に関する統計表」に使用した3人以下の事業所(約210千件)の従業者数(準備調査名簿情報)を 元に集計している(※)

(注)これまでの工業メッシュ集計は、平成12年以降の全数調査年は全事業所を対象、 平成10年以前は4人以上の事業所(昭和55年のみ全事業所)を対象に作成。

集計表は、「規模別表」、「産業別表」、「甲票集計表」の3種類があり、 「規模別表」と「産業別表」については、平成12年以降は、従業者4人以上の事業所と全事業所に関する2種類を作成し、計5表となっている (ただし、22年の全事業所に関する2表は、事業所数と従業者数のみ)。規模別 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、生産額などの項目を製造業全体、資本金階層別、従業者規模別に集計したもの 産業別表 事事業所数、従業者数、製造品出荷額等の3項目について、産業中分類別に集計したもの 甲票集計表 従従業者30人以上の事業所に関し、事業所数、従業者数、製造品出荷額等、生産額及び用地用水関連項目について、甲票全体、基礎素材型産業、加工組立型産業等の類型別に集計したもの

5表ともそれぞれ「市区町村別メッシュ」、「都道府県別メッシュ」、「全国メッシュ」の3地域区分のメッシュからなっている。

市区町村別・メッシュコード別に集計し「市区町村別メッシュ」を作成し、「都道府県別メッシュ」は、都道府県別・メッシュコード別に集計し、「全国メッシュ」は1kmメッシュごとに集計したものである。

つまり、「市区町村別メッシュ」と「都道府県別メッシュ」は、市区町村または都道府県の境界線を考慮し、ひとつの1kmメッシュ内に複数の市区町村または都道府県が存在する場合にそれぞれの市区町村または都府県ごとに別々に集計したもので、「全国メッシュ」は行政区画に関係なく1kmメッシュごとに集計したものである。

それぞれの集計表について全国計を算出し、「産業編」、「企業統計編」等の統計表と比較・検証し、全集計項目の合致後に秘匿処理を行った。 - 3.標準地域メッシュの区画とコードについて

-

商業統計・工業統計のメッシュデータは、

行政管理庁告示第143号に基づく「標準地域メッシュコード」(PDF/335KB)(

総務省HP:統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域 メッシュ・コード)に準拠しており、地球上の経緯度によって定められた標準地域メッシュに区画されている。

次に標準地域メッシュの体系とメッシュコードのつけ方を述べる。- (1)標準地域メッシュの体系

標準地域メッシュは、我国の全域を経度1度、緯度40分ごとの経緯線でつくる「第1次地域区画」、これを縦横それぞれ8等分して区画された「第2次地域区画」及びこれを縦横それぞれ10等分して区画された「第3次地域区画」から成る。

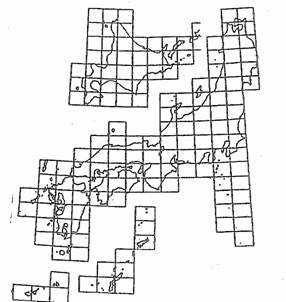

第1次地域区画は、20万分の1地勢図(国土地理院発行)の1図葉の区画に相当するもので、各度経線と偶数緯度及びその間隔を3等分した各緯線によってつくられる区画であり、1辺がほぼ80kmの方形の地域である。(図3-1、図3-2参照)。

第2次地域区画は、2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の1図葉の区画に相当するもので、1辺がほぼ10kmの方形である。(図3-3参照)。

第3次地域区画は、第2次地域区画である2万5千分の1地形図の緯線上を経度45秒ごと、経線上を緯度30秒ごとに区切り、それぞれを縦横に結んでつくられた区域であり、㎢約1k の方形の地域である。いわゆる1km地域メッシュはこの第3次地域区画をさし、これを「基準メッシュ」とも呼ぶ(図3-4参 照)。

の方形の地域である。いわゆる1km地域メッシュはこの第3次地域区画をさし、これを「基準メッシュ」とも呼ぶ(図3-4参 照)。

第3-1 第1次地域区図

- (2)メッシュコードのつけ方

- 1) 標準地域メッシュには、経緯度法に基づくコードが設定されている。まず第1次地域区画は4桁のコードがつけられているが、最初の2桁はメッシュの南西端の点の緯度を1.5倍した数字、次の2桁は同じ点の経度の下の2桁の数字(すなわち、経度から100を差し引いた値)となっている。

- 2) 第2次地域区画は、第1次地域区画を縦横8等分したものであるが、そのコードのつけ方は0から7までの数字を用いて行う。左下のすみのメッシュが00、右上のすみのメッシュが77であり、その間は0から7までの数字が縦横の順に並べられてコードがつけられる。例えば、左下から上方へ3つ目、右方へ4つ目の位置にあるマス目の第2次地域区画コード番号は23である。

- 3) 第3次地域区画は、第2次地域区画を縦横10等分することによって得られたものである。コードのつけ方は0から9までの数字を用いて行う。左下のすみのメッシュが00、右上すみのメッシュが99であり、その間は縦横の順に数字が並べられている。例えば、左下から上方へ3つ目、右方へ4つ目の位置にあるメッシュの第3地域区画のコード番号は23である。

- 1) 標準地域メッシュには、経緯度法に基づくコードが設定されている。まず第1次地域区画は4桁のコードがつけられているが、最初の2桁はメッシュの南西端の点の緯度を1.5倍した数字、次の2桁は同じ点の経度の下の2桁の数字(すなわち、経度から100を差し引いた値)となっている。

- (1)標準地域メッシュの体系

- 4.メッシュデータの表章項目

-

以下の通りであるが、

当メッシュ検索システムから得られる項目は、産業計の事業所数、従業者数、製造品出荷額等の3項目のみである。

- (1)規模別表、産業別表の表章項目

表章項目

表章区分事業所数 従業者数 現金給与額等 原材料使用額等 製造品出荷額等 生産額 付加価値額 年末現在高有形固定資産 集計項目数 規模別表 従業者4人以上の事業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 従業者10人以上の事業所(注) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 経営組織別・資本金階層別(6区分) ○ ○ ○ 18 従業者規模別(5区分) ○ ○ ○ 15 集計項目 計 48 産業別 産産業中分類別(計と24分類) ○ ○ ○ 75 集計項目数 171 (注)従業者10人以上の事業所の表章項目中、平成15年、20年及び22年の「有形固定資産年末現在高」は、30人以上の事業所の数値である。 また、「付加価値額」のうち10~29人の事業所については「粗付加価値額」である。

- (2)甲票集計表の表章項目

表章区分

表章項目甲票全体 産業3類型別 集計項目数 事業所数 ○ ○ 4 従業者数 ○ ○ 4 現金給与総額 ○ ○ 4 原材料使用額等 ○ ○ 4 燃料使用額 ○ ○ 4 電力使用額 ○ ○ 4 製造品出荷額等 ○ ○ 4 生産額 ○ ○ 4 付加価値額 ○ ○ 4 有形固定資産年末現在高 ○ ○ 4 有形固定資産投資総額 ○ ○ 4 敷地面積 ○ ○ 4 建築面積 ○ ○ 4 延べ建築面積 ○ ○ 4 用地取得面積 1日当たり用水量

(淡水・水源別)公共水道 ○ ○ 4 井戸水等 ○ ○ 4 回収水 ○ ○ 4 1日当たり用水量(海水) ○ ○ 4 集計項目数 18 54 72 (注)「用地取得面積」については、平成5年調査から調査廃止となり、ファイル上ではゼロを出力。

- (1)規模別表、産業別表の表章項目

最終更新日:2013.3.27