-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第3章第2節 ものづくり人材を育む教育・文化芸術基盤の充実

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第3章 ものづくりの基盤を支える教育・研究開発第2節 ものづくり人材を育む教育・文化芸術基盤の充実

1.各学校段階における特色ある取組

(1)小・中・高等学校の各教科における特色ある取組

我が国の競争力を支えているものづくりの次代を担う人材を育成するためには、ものづくりに関する教育を充実させることが重要である。文部科学省では、中央教育審議会の答申(2016年12月)を踏まえ、2017年に小・中学校学習指導要領を、2018年に高等学校学習指導要領を改訂した。小学校の「理科」「図画工作」「家庭」、中学校の「理科」「美術」「技術・家庭」、高等学校の「芸術」の工芸や「家庭」など関係する教科を中心に、それぞれの教科の特質を踏まえ、ものづくりに関する教育を行うこととしている。例えば、小学校の「図画工作」では、造形遊びをする活動や絵や立体、工作に表す活動、鑑賞の活動を通して、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を育成することとしている。その際、技能の習得に当たっては、手や体全体の感覚などを働かせ、材料や用具を使い、表し方などを工夫して、創造的につくったり表したりすることができるようにすることとしている。

中学校の「理科」では、原理や法則の理解を深めるためのものづくりなど、科学的な体験を重視している。中学校の「技術・家庭(技術分野)」では、技術が生活の向上や産業の継承と発展などに貢献していること、緻密なものづくりの技などが我が国の伝統や文化を支えてきたことに気付かせることなどを新たに明記するとともに、ものづくりなどの技術に関する実践的・体験的な活動を通して、技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を育成することとしている。また、例えば、高等学校の専門教科「工業」では、安全・安心な社会の構築、職業人としての倫理観、環境保全やエネルギーの有効な活用、産業のグローバル競争の激化、情報技術の技術革新の開発が加速化することなどを踏まえ、ものづくりを通して、地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成するため、教科目標に「ものづくり」を明記するとともに、実践的・体験的な学習活動を通じた資質・能力の育成を一層重視するなどの教育内容の充実を図っている。

(2)大学の人材育成の現状及び特色ある取組

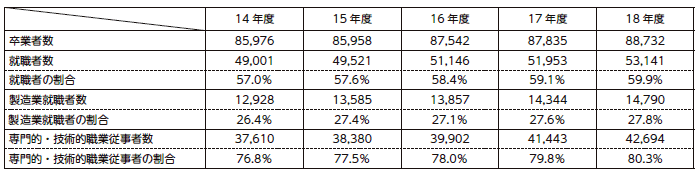

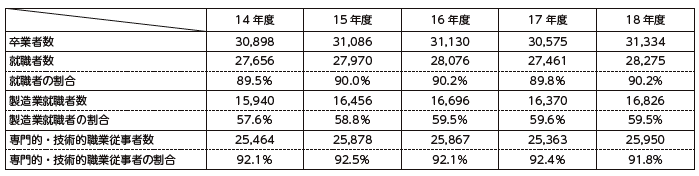

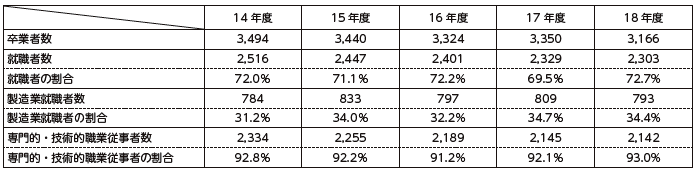

ものづくりと関連が深い「工学関係学科」では、2019年度現在、38万452人(国立12万3,231人、公立2万1,831人、私立23万5,390人)の学生が在籍している。2018年度の卒業生8万8,732人のうち約60%が就職し、約36%が大学院などに進学している。職業別では、ものづくりと関連が深い機械・電気分野を始めとする専門的・技術的職業従事者となる者が約80%を占めており、産業別では、製造業に就職する者が約28%を占めている(表321-1)。また、工学系の大学院においては、職業別では、専門的・技術的職業従事者となる者が、修士課程(博士課程前期を含む)修了者で就職する者では約92%(表321-2)、博士課程修了者で就職する者では約93%を占めている(表321-3)。産業別では、修士課程修了後に就職するもののうち、製造業に就職する者では約60%、博士課程修了後に製造業に就職する者では約34%を占めている。

表321-1 大学(工学関係学科)の人材育成の状況

資料:文部科学省「学校基本調査」

表321-2 大学院修士課程(工学関係専攻科)の人材育成の状況

資料:文部科学省「学校基本調査」

表321-3 大学院博士課程(工学関係専攻科)の人材育成の状況

資料:文部科学省「学校基本調査」

大学では、その自主性・主体性の下で多様な教育を展開しており、我が国のものづくりを支える高度な技術者などを多数輩出してきたところである。

工学分野については、専門の深い知識と同時に幅広い知識・俯瞰的視野を持つ人材育成を推進するため、2018年6月に学科ごとの縦割り構造の見直しなどを促進するために大学設置基準などを改正したところである。今後、当該制度改正による工学系教育改革の実施などを通じて、工学系人材の育成を戦略的に推進していくところである。

例えば、実際の現場での体験授業やグループ作業での演習、発表やディベート、問題解決型学習など教育内容や方法の改善に関する取組が進められているほか、教員の指導力を向上させるための取組などが進められている。また、工学英語プログラムの実施、海外大学との連携による交流プログラムなど、グローバル化に対応した工学系人材の育成に向けた取組が行われている。

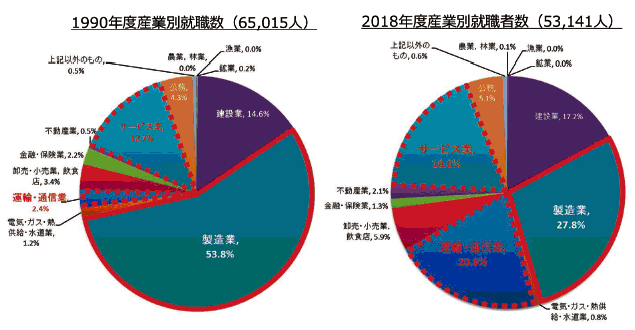

図321-4 工学系大学卒業後就職者における産業別の比較(学士課程)

●1990年度から2018年度にかけて、製造業分野への就職者が大幅に減少する中、運輸・通信分野やサービス業分野への就職者が増加している。

資料:2019年度 文部科学省 学校基本調査に基づき作成

(3)高等専門学校の人材育成の現状及び特色ある取組

高等専門学校は、中学校卒業後の早い年齢から、5年一貫の専門的・実践的な技術者教育を特徴とする高等教育機関として、2019年度現在、57校(国立51校、公立3校、私立3校)が設置されており、5万3,882人(国立4万8,282人、公立3,598人、私立2,002人、専攻科生を除く)の学生が在籍している。

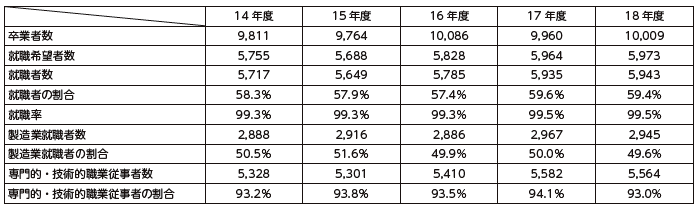

2018年度の卒業生10,009人のうち約6割が就職しており、就職率は毎年100%近く、極めて高い水準を維持している。産業別では、製造業に就職する者が約5割となっており、職業別では、ものづくりと関連が深い機械・電気分野を始めとする専門的・技術的職業従事者となる者が9割を占めている。(表321-5)。

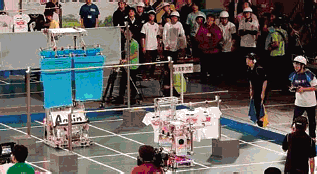

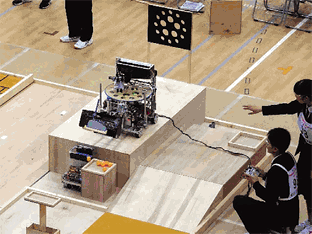

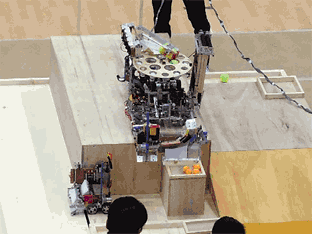

高等専門学校は、実験・実習を中心とする体験重視型の教育に特徴がある。具体的な取組としては、産業界や地域との連携による教育プログラムの開発や、長期インターンシップの実施、学生の創意工夫の成果を発揮するための課外活動を実施しているほか、教員の指導力を向上させる取組として、企業からの教員派遣や企業での教員研修などが実施されている。これらの取組を通じて、高等専門学校は社会から高く評価される実践的・創造的なものづくり人材の育成に成功している。

文部科学省としても、社会的要請が高く、人材不足が深刻化しているサイバーセキュリティ分野の人材育成など、高等専門学校教育の充実に向けた取組を進めている。

また、近年は、工業化による経済発展を進める開発途上国を中心として、高等専門学校教育における15歳という早期からの専門人材育成が高く評価されている。そのため、(独)国立高等専門学校機構において、各国のニーズを踏まえた技術者教育の充実に向けて、教育カリキュラムの開発や教員研修などの支援を進めている。

表321-5 高等専門学校の人材育成の状況

資料:文部科学省「学校基本調査」

(4)専門高校の人材育成の現状及び特色ある取組

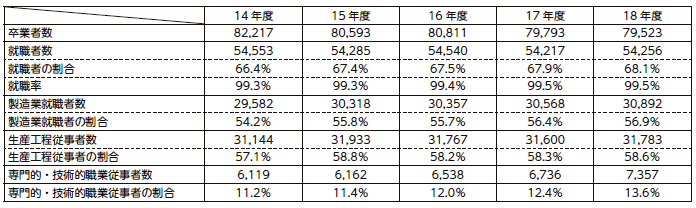

高等学校における産業教育に関する専門学科(農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉の各学科)を設置する学校(専門高校)は、2019年度現在、1,505校設置されており、57万3,261人の生徒が在籍している。2018年度の卒業生19万825人のうち、約54%が就職している。そのうち、2019年度現在、ものづくりと関連が深い工業に関する学科は525校に設置されており、23万9,204人の生徒が在籍している。2018年度の卒業生7万9,523人のうち約68%が就職しており、2019年3月末現在の就職率(就職を希望する生徒の就職決定率)は99.5%となっている。職業別では、生産工程に従事する者が約59%を占めており、産業別では、製造業に就職する者が約57%を占めている(表321-6)。

表321-6 専門高校(工業に関する学科)の人材育成の状況

資料:文部科学省「学校基本調査」(就職率は「高等学校卒業(予定)者の就職(内定)状況調査」。就職を希望する生徒の就職決定率を表している。)

経済のグローバル化や国際競争の激化、産業構造の変化、IoTやAIをはじめとする技術革新や情報化の進展などから、職業人として必要とされる専門的な知識や技術及び技能はより一層高度化している。また、熟練技能者の高齢化や若年ものづくり人材の不足などが深刻化する中で、ものづくりの将来を担う人材の育成が喫緊の課題となっている。

このような中で、専門高校は、ものづくりに携わる有為な職業人を育成し、職業人として必要となる豊かな人間性、生涯学び続ける力や社会の中で自らのキャリア形成を計画・実行できる力などを身に付けていく教育機関として大きな役割を果たしている。また、地元企業などでの就業体験活動や技術指導など、地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動を行っており、地域産業を担う専門的職業人を育成している。

文部科学省では、2014年度から、社会の変化や産業の動向などに対応した、高度な知識・技能を身に付け、社会の第一線で活躍できる専門的職業人を育成することを目的として、先進的な卓越した取組を行う専門高校(専攻科を含む)を指定して実践研究を行う「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール(SPH)」事業を行っている。

2019年度現在、20校の指定校においては、育成を目指す人材像を明確にして、大学・高等専門学校・研究機関・企業などと連携した講義の実施、最先端の研究指導、実践的な技術指導なども含め、高度な人材を育成するために開発すべき人材育成プログラムについて実践研究が行われており、事業終了後は、それらの成果の活用及び全国への普及を図ることとしている。

工業科を設置する高等学校の指定校では、我が国のものづくり産業の発展に寄与し、第一線で活躍できる専門的職業人を育成している。産学官の連携を一層図り、工業に関する諸課題を解決するための高いレベルの研究指導や技術指導により、生徒が主体的、協働的に学習し、ものづくりの高度な知識や技術及び技能を身に付けることにつながる人材育成プログラムに取り組んでいる。例えば、防災、減災時や災害発生時において適切な対応や貢献ができる災害にも適切に対応できるエンジニアを育成するため、企業技術者や大学関係者から指導を受けるなど、産学官が協働した実践的な学習活動が行われている。

また、2019年度から、高等学校が自治体、高等教育機関、産業界などと協働してコンソーシアムを構築し、地域課題の解決などを通じた探究的な学びを実現する取組を推進する「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」を実施している。職業教育を主とする専門学科では、本事業のプロフェッショナル型において、専門的な知識・技術を身に付け地域を支える専門的職業人を育成するため、地域の産業界などと連携・協働しながら地域課題の解決などに向けた探究的な学びを専門教科・科目を含めた各教科・科目などの中に位置付け、体系的・系統的に学習するカリキュラム開発を実施する。

工業科を設置する高等学校の指定校では、例えば、スマートシティを実現するために必要となる先進的な知識・技術を身に付け、ものづくりを通して地域の課題を解決できる技術者の育成を目指して、地域の産業界や高等教育機関などと協働した実践的な学習活動が行われている。

指定校以外の工業科を設置する高等学校では、企業技術者や高度熟練技能者を招いて、担当教員とティーム・ティーチングでの指導による高度な技術・技能の習得や、身に付けた知識・技術及び技能を踏まえた難関資格取得への挑戦などの取組を行っている。また、産業現場における長期の就業体験活動や、先端的な技術を取り入れた自動車やロボットなどの高度なものづくり、地域の伝統産業を支える技術者・技能者の育成、温暖化防止など環境保全に関する技術の研究など、特色ある様々な取組を産業界や関係諸機関などとの連携を深めながら実施している。さらに、各地域で開催されるものづくりイベントにおいては、生徒がものづくり体験学習の講師を務めたり、地元企業の技術者などと交流したりすることを通じて、地域のものづくり産業が培ってきた技術力の高さや職業人としての誇りを理解させるなど、ものづくりへの興味・関心を高めている。

また、将来、起業や会社経営を目指す生徒はもちろんのこと、それ以外の生徒においても社会の変化に対応したビジネスアイデアを提案して製品化することができるような、アントレプレナーシップの育成を図るため、生徒の日頃の学習成果や高校生の視点で見た気づきを活かした製品の開発に地元企業と連携して取り組み、試作品の製作や製品企画のプレゼンテーションなどを通じて、製品の開発から販売までを体験させる実践的な学習活動も行われている。

工業科以外の農業、水産、家庭などの学科においても、地域産業を活かしたものづくりのスペシャリスト育成に関する教育が展開されている。例えば、農業科においては、規格外農産物などの未利用資源を有効活用した商品開発に向けた研究や、地域の女性起業家と連携したブランド品の共同開発が行われている。水産科においては、未利用資源を貴重な水産資源として有効活用する方法を研究し、地域の特産品を開発するなどの取組や、水産教育と環境教育、起業家教育を融合させた学習活動が行われている。家庭科においては、地場産業の織物技術を活用して、新たな織物やアパレル商品を企画・提案したり、製作したりして地域活性化につながるものづくり教育を進めている。

(5)専修学校の人材育成の現状及び特色ある取組

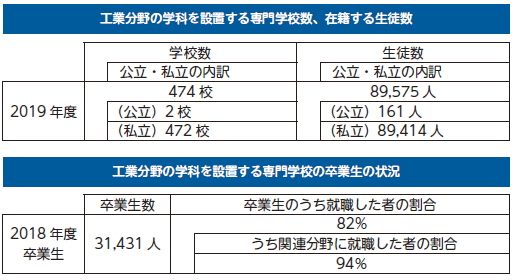

高等学校卒業者を対象とする専修学校の専門課程(専門学校)では、2019年度現在、工業分野の学科を設置する学校は474校(公立2校、私立472校)となっており、8万9,575人(公立161人、私立8万9,414人)の生徒が在籍している。2017年度の卒業生3万1,431人のうち約83%が就職しており、そのうち関連する職業分野への就職が約94%を占めている(表321-7)。

表321-7 専修学校の工業分野における人材育成の状況

資料:文部科学省作成

人口減少、少子・高齢化社会を迎える我が国にとって、経済成長を支える専門人材の確保は重要な課題である。専修学校は、職業や実際生活に必要な能力の育成や、教養の向上を図ることを目的としており、柔軟で弾力的な制度の特色を活かして、社会の変化に即応した実践的な職業教育を行う中核的機関として、我が国の産業を支える専門的な職業人材を養成する機関として大きな役割を果たしてきた。ものづくり分野においても、地域の産業界などと連携した実践的な取組を行っており、ものづくり人材の養成はもとより、地域産業の振興にも大きな役割を担っていくことが期待されている。

また、グローバル化や産業構造の変化、技術革新など、社会の高度化・複雑化が進展していくとともに、人生100年時代ともいわれる長寿命社会の到来が予測される中、専修学校においても、その柔軟な制度特性を活かして、キャリアアップやキャリアチェンジに向けた学び直しなど、多様化する社会人の学習ニーズに応えるリカレント教育(学び直し)の充実がますます重要になってきている。

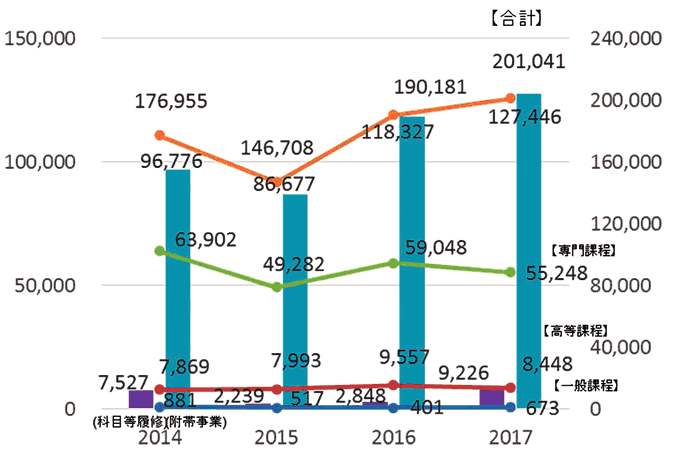

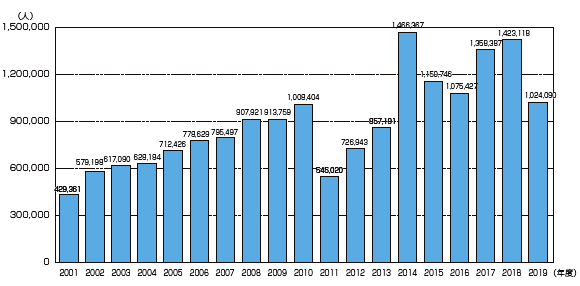

図321-8 社会人の受入人数の推移(私立専修学校)

●私立専修学校における社会人の受入れは、特に専門学校において多く、また、2017年度においては、約20万人の社会人が私立専修学校で学んでいる。

資料:文部科学省 私立高等学校等実態調査 (調査対象:私立の専修学校)

※ 「社会人」とは、当該年度の5月1日現在において、職に就いている者、すなわち給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者、企業等を退職した者、又は主婦等をいう。

文部科学省では、専修学校を始めとした教育機関が産業界などと協働して、中長期的な人材育成に向けた協議体制の構築などを進めるとともに、来るべきSociety5.0などの時代に求められる能力、各地域の課題解決などに資する能力を身に付けた人材の養成に向けたモデルカリキュラムの開発などの取組を推進している。

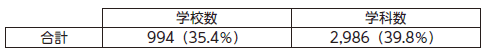

また、企業などとの密接な連携により、最新の実務の知識などを身に付けられるよう教育課程を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む課程を「職業実践専門課程」として文部科学大臣が認定するとともに(学校数994校、学科数2,986学科(2019年3月5日現在))、2018年度には、社会人などを対象とした短期型の実践的プログラムを「キャリア形成促進プログラム」として文部科学大臣が認定する制度を新たに創設し、リカレント教育の充実を推進している。

さらに、これらの制度は、厚生労働省の教育訓練給付金制度と連携しており、「職業実践専門課程」や「キャリア形成促進プログラム」のうち、厚生労働大臣の指定を受けた講座は、教育訓練給付金の支給対象となる。

私立専修学校における社会人の受入れは、特に専門学校において多く、また、2017年度においては、約20万人の社会人が私立専修学校で学んでいる。

表321-9 職業実践専門課程 認定学校数・学科数

※( )内の数字は全専門学校数(2,805校)、修業年限2年以上の全学科数(7,501 学科)に占める割合(修 業年限2年未満の学科のみを設置している専門学校数は不明のため全専門学校数に占める認定学科を有 する学校数の割合を記載)。2019 年3月5日現在

(6)キャリア教育

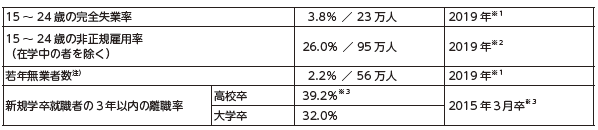

今日、グローバル化や少子高齢化が進展する中で、日本社会の様々な領域において構造的な変化が進行しており、特に、産業や経済の分野においてその変容の度合いが著しく大きく、雇用形態の多様化・流動化に直結している。このような中で現在の若者と呼ばれる世代は、例えば、若年層の完全失業率や非正規雇用率の高さ、無業者や早期離職者の存在などに見られるように「学校から社会・職業への移行」が円滑に行われていないという点において大きな困難に直面していると言われている。

表321-10 若者の「学校から社会・職業への移行」

注)若年無業者:ここでは、15~34歳の非労働人口のうち家事も通学もしていない者

※1 総務省「労働力調査(基本集計)」2019年平均(速報)結果

※2 総務省「労働力調査(詳細集計)」(年平均)長期時系列表10

※3 厚生労働省「新規学卒就職者の学歴別就職後3年以内離職率の推移」(2019年10月)

このような状況に鑑み、若者が将来の生き方や進路に夢や希望を持ち、その実現を目指して、学校での生活や学びに意欲的に取り組めるようになることが必要である。そのためには、「学校から社会・職業への移行」を円滑にし、社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる資質・能力を育てるキャリア教育の果たす役割は重要である。

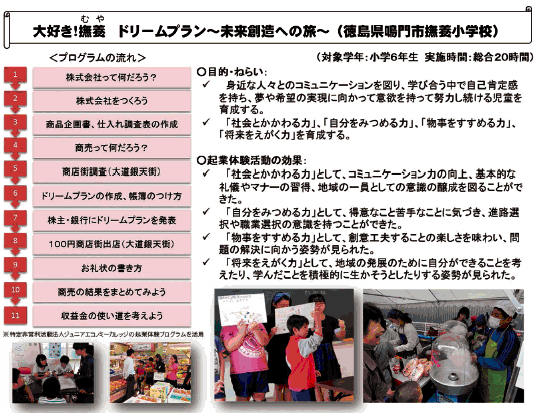

①初等中等教育におけるキャリア教育の推進

新しい小・中学校学習指導要領(2017年3月告示)並びに高等学校学習指導要領(2018年3月告示)においては、キャリア教育の充実を図ることについて明示された。文部科学省では、キャリア教育を推進するため、児童生徒が自らの学習活動などの学びのプロセスを記述し振り返ることのできる教材「キャリア・パスポート」の導入・活用に向け、文部科学省が作成した例示資料などの都道府県教育委員会などへの周知や、チャレンジ精神や他者と協働しながら新しい価値を創造する力など、これからの時代に求められる資質・能力の育成を目指した「小・中学校等における起業体験推進事業」(図321-13)など、キャリア教育の実践の普及・促進に向けた施策を展開している。

また、職場体験やインターンシップ(就業体験)は、生徒が教員や保護者以外の大人と接する貴重な機会となり、1.異世代とのコミュニケーション能力の向上が期待されること、2.生徒が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり主体的な職業選択の能力や高い職業意識の育成が促進されること、3.学校における学習と職業との関係についての生徒の理解を促進し学習意欲を喚起すること、4.職業の現場における実際的な知識や技術・技能に触れることが可能となることなど、極めて高い教育効果が期待される。このため、文部科学省においては、キャリア教育の中核的な取組の一つとして、学校現場における職場体験、インターンシップの普及・促進に努めている。

職場体験やインターンシップを一過性の行事として終わらせることのないよう、学校における事前指導や事後指導の実践に当たっては、日常の教育活動と関連付けて職場体験の狙いや効果を高めることを目的としたものにするなど更なる工夫が求められる。

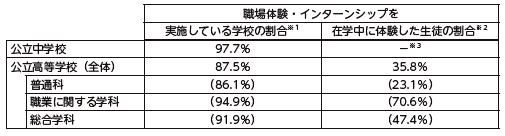

表321-11 2018年度における職場体験・インターンシップ実施率

資料:国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターの資料を基に文部科学省作成

※1 公立高等学校については、全日制における実施率。

※2 3年間を通して1回でも体験した3年生の数を体験者数とし、3年生全体に占める割合。

※3 中学校は、原則全員参加のためデータが存在しない。

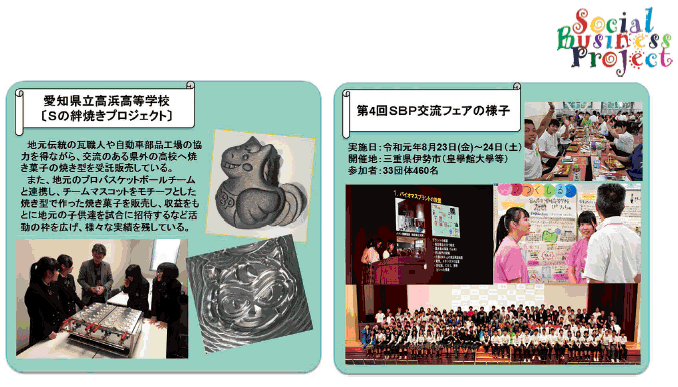

その他、(一社)未来の大人応援プロジェクトでは、地域における次代の担い手となる高校生などの若者が、ソーシャルビジネス注5の手法を通じて社会を学ぶことにより、周囲の大人と共に地域課題の解決に取り組む活動である「Social Business Project(ソーシャルビジネスプロジェクト:略称SBP)」の普及に取り組んでいる。また、毎年8月には、三重県伊勢市において、この活動に取り組む各地の高校生が集い、実践発表や開発した商品の紹介・販売などを行う「全国高校生SBP交流フェア」を行っている(図321-12)。

注5 様々な社会的課題(高齢化問題、環境問題、子育て・教育問題など)を市場として捉え、その解決を目的とする事業。「社会性」「事業性」「革新性」の3つを要件とする。推進の結果として、経済の活性化や新しい雇用の創出に寄与する効果が期待される。(出典:経済産業省「ソーシャルビジネス推進研究会報告書」平成23年3月)

図321-12 ソーシャルビジネスプロジェクト

加えて、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の3省は、学校、地域、産業界が一体となって社会全体でキャリア教育を推進する気運を高めるため、「キャリア教育推進連携シンポジウム」を実施しており、また、文部科学省と経済産業省は、学校関係者や地域社会、産業界といった関係者の連携・協働による取組を表彰する「キャリア教育推進連携表彰」などを実施している。

図321-13 起業体験活動の実践事例

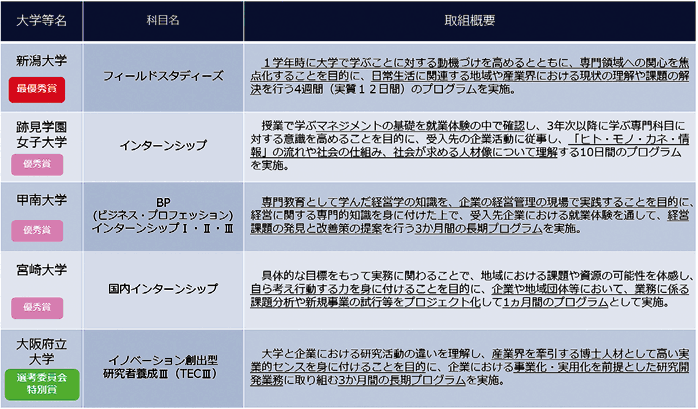

②大学等におけるインターンシップの推進

大学などにおいてキャリア教育の一環として行われるインターンシップは、学生の大学などにおける学修の深化や新たな学習意欲の喚起につながる

とともに、主体的な職業選択や高い職業意識の育成が図られる有益な取組である。2016年6月から「インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議」を開催し、適正なインターンシップの普及に向けた方策や更なる推進に向けた具体的方策などについて検討を行い、2017年6月に議論の取りまとめを行った。その内容を踏まえ、優れたインターンシップを広く全国に普及させるための「届出・表彰制度」を2018年に創設し、2019年度は新潟大学が最優秀賞を受賞したほか4件の取組を表彰した。加えて、(独)日本学生支援機構と連携しながら、教育的効果の高いプログラムを構築・運営する専門人材の育成・配置などに取り組んでいる。

図321-14 「大学等におけるインターンシップ表彰」受賞大学一覧(2020年3月)

2.人生100年時代の到来に向けた社会人の学び直し及びスポーツの推進

人工知能などの技術の進展に伴う産業構造の変化や、人生100年時代とも言われる長寿命化社会の到来など、これからの我が国は大きな変化に直面することとなる。このような時代に対応するためには、学校を卒業して社会人となった後も、キャリアチェンジやキャリアアップのために大学などで学び直し、新たな知識や技能、教養を身に付けることができる環境の整備による社会人の学び直しの抜本的拡充や、社会教育施設などにおける生涯学習の推進、さらには中途採用拡大の体制構築及びスポーツを通じた健康増進などにより、生涯現役社会の実現に取り組む必要がある。

(1)社会人の学び直しのための実践的な教育プログラムの充実・学習環境の整備

①実践的なリカレントプログラムの充実

社会人が大学などで学び直しを行うにあたっては、土日祝日や夜間などの開講時間の配慮や、学費の負担に対する経済的な支援の問題などがあること、社会人のニーズにあった実践的なプログラムが少ないことなどが挙げられており、大学などにおける社会人の学びは進んでいない状況である。

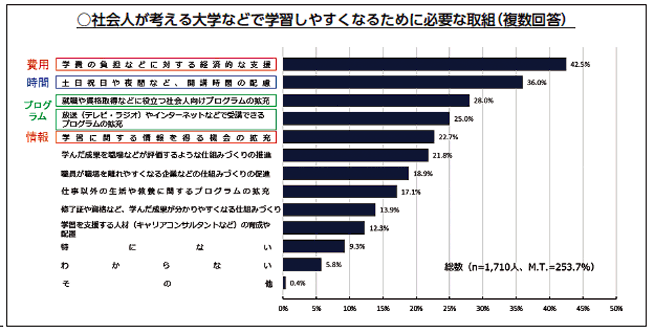

図322-1 社会人が考える大学などで学習しやすくなるために必要な取組(複数回答)

学び直す際の課題は、時間や情報

資料:平成30年度「生涯学習に関する世論調査」より文部科学省作成

このことを踏まえ、文部科学省では、多様なニーズに対応する教育機会の拡充を図り、社会人の学びを推進するために、大学・専修学校における実践的なプログラムの開発・拡充に取り組んでいる。

具体的には、大学において、IT技術者を主な対象とした短期の実践的な学び直しプログラムの開発・実施に取り組んでいるほか、2019年度より、実践的なプログラムを実施するために不可欠な実務家教員育成の質・量の充実を図るため、実務家教員育成に関するプログラムの開発・実施など、産学共同による人材育成システムを構築する取組を実施している。

また、放送大学においては、社会的に関心の高いテーマの番組放送や、キャリアアップに資する実践的な公開講座のインターネット配信・認証を行い、「リカレント教育」の拠点として、一層高度で効果的な学びの機会を全国へ提供できるよう取組を進めている。

さらに、専修学校におけるリカレント教育機能の強化に向けて、短期的な学びを中心とする分野横断型のリカレント教育プログラムの開発や、eラーニングを活用した講座の開催手法の実証、リカレント教育の実施運営体制の検証に取り組んでいるほか、2020年度からは新たに非正規雇用者などのキャリアアップを目的とした産学連携によるプログラムの開発・実証を行うなど、リカレント教育の実践モデルの形成に取り組むこととしている。

加えて2020年度からは新たに、大学などにおいて産学官が連携し地域が求める人材を養成するための教育改革を実行するとともに、出口(就職先)と一体となった教育プログラムを開発・実施することとしている。

そのほか、多様なニーズに対応する教育機会の拡充を進めるため、大学などにおける社会人や企業のニーズに応じた実践的かつ専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム((BP))」として文部科学大臣が認定している(2019年10月現在で261課程を認定)。同様に、専修学校においても社会人が受講しやすい工夫や企業などとの連携がされた実践的・専門的なプログラムを「キャリア形成促進プログラム」として文部科学大臣が認定している((2020年3月現在で15校、19課程を認定)。さらに、短期間で修了できるプログラムに対する社会人のニーズが高いことを踏まえ、大学などが行う履修証明制度の最低時間数が「120時間以上」から「60時間以上」に見直されたことにより、これらの文部科学大臣認定制度についても認定対象となるプログラムが拡大されるなど、更なる社会人向け短期プログラムの開発を促進している。

②社会人の学び直しのための学習環境の整備

社会人が学び直しを行うに当たっては、開講時間の配慮が大きな課題の一つとして挙げられており(図322-1)、誰もが時間や場所を選ばずにリカレント教育(学び直し)を受けられる機会を整備することが重要である。

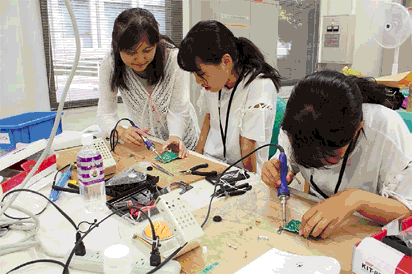

文部科学省においては、女性がリカレント教育を活用して復職・再就職しやすい環境を整備するため、大学、地方公共団体、男女共同参画センターなどの関係機関が連携し、地域の中で女性の学びとキャリア形成・再就職支援を一体的に行うモデル事業などを実施した。2020年度からは、多様な年代の女性の社会参画を推進するため、関係機関との連携の下、キャリアアップやキャリアチェンジなどに向けた意識醸成や相談体制の充実を含め、学習プログラムの開発など、女性の多様なチャレンジを総合的に支援するモデルの開発などを行うこととしている。

このほか、「学習に関する情報を得る機会の不足」という課題に対応するため(図322-1)、社会人が各大学・専修学校などにおける社会人向けプログラムの開設状況や、学びを支援する各種制度に関する情報に効果的・効率的にアクセスできるよう、情報発信ポータルサイトの整備に取り組んでいる。

(2)ものづくりの理解を深めるための生涯学習

①ものづくりに関する科学技術の理解の促進

(国研)科学技術振興機構が運営する「日本科学未来館」では、先端の科学技術を分かりやすく紹介する展示の制作や解説、講演、イベントの企画・実施などを通して、研究者と国民の交流を図っている。常設展示「未来をつくる」では、“情報社会”をテーマにした「アナグラのうた」、理想の地球を実現していくために必要な科学技術やライフスタイルをバックキャストの視点で考える「未来逆算思考」などの展示を通じ、持続可能な社会システムや人間の豊かさを実現する未来について考える機会を提供している。

また、制作した展示や得られた成果を全国の科学館に展開することで、全国的な科学技術コミュニケーション活動の活性化に寄与している。日本科学未来館が提供する実験教室は、第一線の研究者と科学コミュニケーターが一緒に作り上げている。「導電性プラスチックを作ろう~導電性プラスチックELへの応用」などのプログラムでは、実験と対話を通じて、先端科学技術への理解を深めるとともに、子供にものづくりの面白さを伝えるなどの取組を実施している。

図322-2 日本科学未来館の入館者数推移

資料:(国研)科学技術振興機構日本科学未来館作成

②公民館・図書館・博物館などにおける取組

地域の人々にとって最も身近な学習や交流の場である公民館や博物館などの社会教育施設では、ものづくりに関する取組を一層充実することが期待されている。

公民館では、地域の自然素材などを活用した親子参加型の工作教室や、高齢者と子供が一緒にものづくりを行うなどの講座が開催されている。このような機会を通じて子供たちがものを作る楽しさの過程を学ぶことにより、ものづくりへの意欲を高めるとともに、地域の子供や住民同士の交流を深めることができ、地域の活性化にも資する取組となっている。

図書館では、技術や企業情報、伝統工芸、地域産業に関する資料など、ものづくりに関する情報を含む様々な資料の収集や保存、貸出、利用者の求めに応じた資料提供や紹介、情報の提示などを行うレファレンスサービスなどの充実を図っており、「地域の知の拠点」として住民にとって利用しやすく、身近な施設となるための環境整備やサービスの充実に努めている。

博物館では、実物、模型、図表、映像などの資料の収集・保管・展示を行っており、日本の伝統的なものづくりを後世に伝える役割も担っている。また、ものづくりを支える人材の育成に資するため、子供たちに対して、博物館資料に関係した工作教室などの「ものづくり教室」を開催し、その楽しさを体験し、身近に感じることができるような取組も積極的に行われている。

(3)スポーツを通じた健康増進

人生100年時代を迎えると言われる中、生涯現役社会の実現のためには、自分自身の健康状態を把握し、主体的に健康の保持増進を図っていく必要がある。また、雇用延長などにより、これまでよりも高齢の従業員が増加する企業も多くなることから、従業員の体力の維持(転倒事故の防止など)への取組の必要性も高まっている。

スポーツ庁では、スポーツを通じて心身の健康増進を図ることを促進するため、国民全体のスポーツへの参画を促進するとともに、国民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことのできる環境整備に取り組んでいる。

具体的には、仕事などで忙しいビジネスパーソンを主な対象として通勤時間や休憩時間などの隙間時間を活用して「歩く」ことを促進する「FUN+WALK PROJECT」、スポーツを通じて従業員の健康増進に積極的な取組をしている企業の社会的評価を向上させるための「スポーツエールカンパニー」認定制度などに取リ組み、日常生活におけるスポーツの習慣化を促している。

3.ものづくりにおける女性の活躍促進

(1)女性研究者への支援

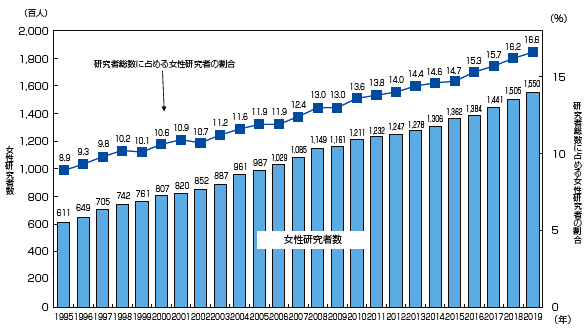

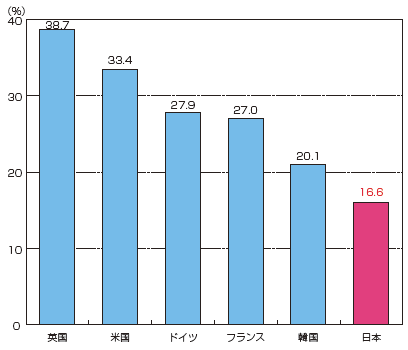

女性研究者の活躍を促し、その能力を発揮させていくことは、我が国の経済社会の再生・活発化や男女共同参画社会の推進に寄与するものである。しかし、我が国の女性研究者の割合は年々増加傾向にあるものの、2019年3月現在で16.6%であり、先進諸国と比較すると依然として低い水準にある(図323-1、図323-2)。

図323-1 日本の女性研究者数及び全研究者数に占める割合の推移

資料:総務省「科学技術研究調査」を基に文部科学省作成

図323-2 女性研究者数の割合の国際比較

資料:「科学技術研究調査報告」(日本: 2019年時点)

「OECD “Main Science and Technology Indicators ”」

(ドイツ、韓国:2017年、英国:2016年、フランス:2015年時点)

「NSF Science and Engineering Indicators 2018」 (米国:2015年時点)

「第4次男女共同参画基本計画」(2015年12月25日閣議決定)及び「第5期科学技術基本計画」(2016年1月22日閣議決定)においては、研究者の採用に占める女性の割合は、2020年までに自然科学系全体で30%(理学系20%、工学系15%、農学系30%、医学・歯学・薬学系合わせて30%)という成果目標が掲げられている。

文部科学省では、「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」により、研究者の研究と出産・育児などとの両立や女性研究者の研究力向上を通じたリーダー育成を一体的に推進するなど、女性研究者の活躍促進を通じた研究環境のダイバーシティ実現に関する取組を実施する大学などを重点支援するとともに、「特別研究員(RPD)事業」として出産・育児による研究活動の中断後の復帰を支援する取組を拡充するなど、女性研究者への支援の更なる強化に取り組んでいく。

(2)理系女子支援の取組

内閣府は、ウェブサイト「理工チャレンジ(リコチャレ)~女子中高校生・女子学生の理工系分野への選択~」において、理工系分野での女性の活躍を推進している大学や企業など「リコチャレ応援団体」の取組やイベント、理工系分野で活躍する女性からのメッセージなどを情報提供している。また、女子生徒などの理工系分野への進路選択を支援するため、2019年7月~8月に、文部科学省・(一社)日本経済団体連合会との共催で、夏休み期間中に各大学・企業などで実施している、主に女子中学生・高校生などを対象とした、理工系の職場見学、仕事体験、施設見学など多彩なイベントを取りまとめた「夏のリコチャレ2019 ~理工系のお仕事体感しよう!~」を開催した。

また、(国研)科学技術振興機構では、「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」を実施している。これは、科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、女子学生などと女子中高生の交流機会の提供や実験教室、出前授業の実施などを通して女子中高生の理系分野に対する興味・関心を喚起し、理系進路選択の支援を行うプログラムである。

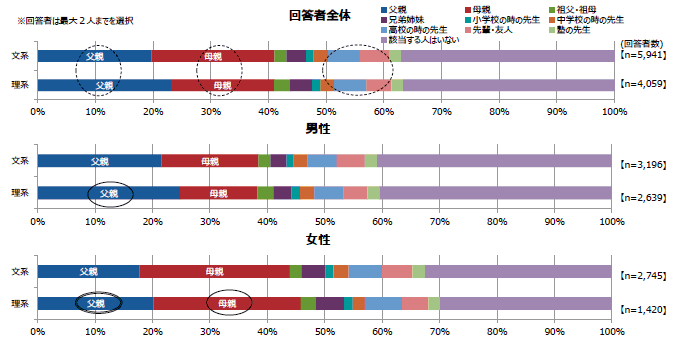

図323-3 進路選択に影響を与えた人物

●進路選択にあたっては、文・理を問わず、両親の影響が大きい。高校教師及び先輩・友人からの影響が続く。

●男性は父親、女性は母親の影響が大きい。特に理系選択に関しては、男性に対しては父親、女性に対しては 母親及び父親の影響が大きい。

資料:経済産業省 2015年度 産業技術調査事業「産業界の人材ニーズに応じた理工系人材育成のための実態調査」

4.文化芸術資源から生み出される新たな価値と継承

(1)文化財の保存・活用

過疎化や少子高齢化などを背景に文化財の担い手が減少し,その確実な継承が危機に瀕していることを受け、2017年5月に文部科学大臣から文化審議会に対して諮問がなされ,同年12月に「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について」(第一次答申)が答申された。これを踏まえ、「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が国会での審議を経て、2018年に公布され、2019年4月に施行された。

地域の文化財の確実な継承を図るには、今まで文化財の保存・活用を主に担ってきた所有者、管理団体、地方自治体の文化財保護行政担当者に加えて、地域住民や地域で活動する多様な民間団体、観光やまちづくり、教育などの行政の他部局など、地域の様々な主体が一体となって、文化財の保存・活用に参画し、取り組んでいくことが大変効果的である。

地域の活動主体の取組を促進するため、市町村が、地域において文化財保存・活用の事業や調査研究を行ったりする民間団体を「文化財保存活用支援団体」として指定できる仕組みが創設された。

さらに、文化財の所有者を支援する体制を充実させるため、現在、「特別な事情があるとき」に選任することができることとされている管理責任者について、文化財の「適切な管理のため必要があるとき」に選任できるよう要件が拡大された。

(2)重要無形文化財の伝承者養成

文化財保護法に基づき、工芸技術などの優れた「わざ」を重要無形文化財として指定し、その「わざ」を高度に体得している個人や団体を「保持者」「保持団体」として認定している。

文化庁では、重要無形文化財の記録の作成や、重要無形文化財の公開事業を行うとともに、保持者や保持団体などが行う研修会、講習会や実技指導に対して補助を行うなど、優れた「わざ」を後世に伝えるための取組を実施している。

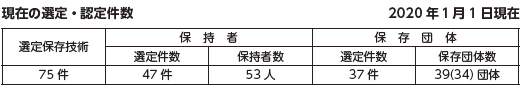

(3)選定保存技術の保護

文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるものを選定保存技術として選定し、その保持者又は保存団体を認定している。

文化庁では、選定保存技術の保護のため、保持者や保存団体が行う技術の錬磨、伝承者養成などの事業に対し必要な補助を行うなど、人材育成に資する取組を進めている。また、選定保存技術の公開事業を行っており、2019年度は沖縄県那覇市において「文化庁日本の技体験フェア」を開催し、2日間で3,526人が来場した。

図324-1 選定保存技術

※保存団体には重複認定があるため、( )内は実団体数を示す。

※同一の選定保存技術について保持者と保存団体を認定しているものがあるため、保持者と保存団体の計が選定保存技術の件数とは一致しない。

(4)地域における伝統工芸の体験活動

文化庁では、「伝統文化親子教室事業」において、次代を担う子供たちが、伝統文化などを計画的・継続的に体験・修得する機会を提供する取組に対して支援し、我が国の歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り伝えられてきた伝統文化などを将来にわたって確実に継承し、発展させることとしている。

2019年度においては、兵庫県三田市において三田焼を地域の子供たちが体験するなど、伝統工芸に関しては34の教室を採択し、人材育成に取り組んでいる。

(5)文化遺産の保護/継承/

世界文化遺産に登録されている「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、ものづくりに関する文化遺産といえる。生糸の生産工程を表し、養蚕・製糸の分野における技術交流と技術革新の場として世界的な意義を有する遺産である。また、「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」は、日本が19世紀半ば以降に急速な産業化を成し遂げたことの証左であり、西洋から非西洋国家に初めて産業化の伝播が成功したことを物語る遺産である。

また、2014年には「和紙:日本の手漉和紙技術(石州半紙、本美濃紙、細川紙)」がユネスコ無形文化遺産に登録された。現在、社寺や城郭など、我が国の伝統的な木造建造物の保存のために欠くことのできない伝統的な木工、屋根葺き、左官、畳製作などの選定保存技術を一括して「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」として提案中である(2020年の無形文化遺産保護条約政府間委員会で審議予定)。

(6)文化芸術資源を活かした社会的・経済的価値の創出

文化芸術資源の持つ潜在的な力を一層引き出し、地域住民の理解を深めつつ、地域で協力して総合的にその保存・活用に取り組むなど、多くの人の参画を得ながら社会全体で支えていくためにも、文化芸術資源を活かした社会的・経済的価値の創出が必要である。

このため、例えば、美術工芸品は、経年劣化などにより適切な保存や取扱い及び移動が困難である場合に、実物に代わり公開・活用を図るため、実物と同じ工程により、現状を忠実に再現した模写模造品が製作されている。また、調査研究の成果に基づき、製作当初の姿を復元的に模写模造することも行われている。これらの事業はいずれも、指定文化財の保存とともに、伝統技術の継承や文化財への理解を深めることを目的として実施されている。

加えて、文化財の高精細なレプリカやバーチャルリアリティーなどは、保存状況が良好でなく鑑賞機会の設定が困難な場合や、永続的な保存のため元あった場所からの移動が必要な場合、既に建造物が失われてしまった遺跡などかつての姿を想像しにくい場合などに活用することで、文化財の理解を深め、脆弱な文化財の活用を補完するものである。

これらの取組は、文化財の保存や普及啓発などにも効果があるほか、文化芸術資源を活かした社会的・経済的な価値の創出につながるものである。文化庁では、本物の文化財の保存・活用と並行して、伝統的な技法・描法・材料や先端技術などを活かした文化財のデジタルアーカイブ、模写模造、高精細レプリカ、バーチャルリアリティーなどの取組を進めている。

写真:失われた文化財の仮想復元

「デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用―2015年度遺跡整備・活用研究集会報告書―」

(奈良文化財研究所)