-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第3章第3節 Society5.0を実現するための研究開発の推進

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第3章 ものづくりの基盤を支える教育・研究開発第3節 Society5.0を実現するための研究開発の推進

1.ものづくりに関する基盤技術の研究開発

(1)新たな計測分析技術・機器の研究開発

先端計測分析技術・機器は、世界最先端の独創的な研究開発成果の創出を支える共通的な基盤であると同時に、その研究開発の成果がノーベル賞の受賞につながることも多く、科学技術の進展に不可欠なキーテクノロジーである。このため、(国研)科学技術振興機構が実施する「研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)」を通じて、世界最先端の研究者やものづくり現場のニーズに応えられる我が国発のオンリーワン、ナンバーワンの先端計測分析技術・機器の開発などを産学連携で推進することで、研究開発基盤の強化に取り組んでいる。開発されたプロトタイプ機が製品化に至った事例は、2019年度末の時点で65件になる。

(2)最先端の大型研究施設の整備・活用の推進

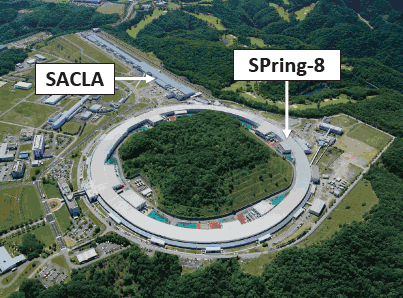

①大型放射光施設(SPring-8)の整備・共用

大型放射光施設(SPring-8)は光速近くまで加速した電子の進行方向を曲げたときに発生する極めて明るい光である「放射光」を用いて、物質の原子・分子レベルの構造や機能の解析が可能な世界最高性能の研究基盤施設である。本施設は1997年から共用が開始されており、環境・エネルギーや創薬など、我が国の経済成長を牽引する様々な分野で革新的な研究開発に貢献している。SPring-8で実施された産業利用に関する課題数は全課題数の2割を超えており、放射光を用いたX線計測・分析技術は、特に材料評価において欠くことができないツールとして、企業のものづくりを支えている。2019年には生み出された累計論文数も16,000報を超えるなど、産学官の広範な分野の研究者などによる利用及び成果の創出が着実に進んでいる。

写真:SPring-8及びSACLA全景 提供:(国研)理化学研究所

②X線自由電子レーザー施設(SACLA)の整備・共用

X線自由電子レーザー施設(SACLA)は、レーザーと放射光の特長を併せ持った究極の光を発振し、原子レベルの超微細構造や化学反応の超高速動態・変化を瞬時に計測・分析する世界最先端の研究基盤施設であり、結晶化が困難な膜タンパク質の解析、触媒反応の即時の観察、新機能材料の創成など広範な科学技術分野において、新しい研究領域の開拓や先導的・革新的成果の創出が期待されている。第3期科学技術基本計画(2006年3月28日閣議決定)における国家基幹技術として、2006年度より国内の300以上の企業の技術を結集して開発・整備を進め、2012年3月に共用を開始、2017年度からは3本のビームラインの同時共用の実現によって利用機会が拡大した。2019年度には、従来観測できなかった鉄鋼材料の超急速加熱過程(1秒間で1万度の加熱速度)における組織変化の観測に世界で初めて成功するなど、画期的な成果が着実に生まれてきている。

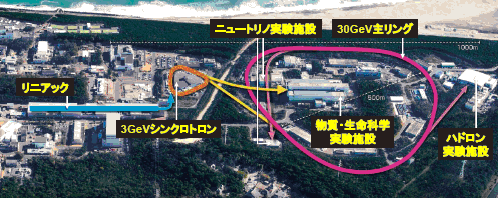

③大強度陽子加速器施設(J-PARC)の整備・共用

大強度陽子加速器施設(J-PARC)は、世界最高レベルのビーム強度を持つ陽子加速器から生成される中性子、ミュオン、ニュートリノなどの多彩な二次粒子を利用して、素粒子物理から革新的な新材料や新薬の開発につながる研究など、幅広い分野における基礎研究から産業応用まで様々な研究開発に貢献する施設である。特に中性子は、放射光と比較して軽元素をよく観測できること、ミクロな磁場が観測できること、物質への透過力が大きいことなどの特徴を有するため、他の量子ビームとの相補的な利用が期待されている。物質・生命科学実験施設(特定中性子線施設)では、革新的な材料や新しい薬の開発につながる構造解析などが進められている。例えば、2019年度には、物質・生命科学実験施設(特定中性子線施設)において、放射光に加え、J-PARCのパルス中性子ビームによる解析などにより、環境に優しい新たな固体冷媒として期待される柔粘性結晶の巨大な圧力熱量効果の機構を解明するなど、産業利用から基礎物理に係わる幅広い分野で研究開発が行われている。原子核・素粒子実験施設(ハドロン実験施設)やニュートリノ実験施設では、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の対象外の施設であるが、国内外の大学などの研究者の共同利用が進められている。特に、ニュートリノ実験施設では、2015年にノーベル物理学賞を受賞したニュートリノ振動の研究に続き、その更なる詳細解明を目指して、T2K(Tokai to Kamioka)実験が行われている。

写真:大強度陽子加速器施設(J-PARC)の全景

提供:J-PARCセンター

④官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進

次世代放射光施設は、軽元素を感度良く観察できる高輝度な軟X線を用いて、従来の物質構造に加え、物質の機能に影響を与える電子状態の可視化が可能な次世代の研究基盤施設で、学術研究だけでなく触媒化学や生命科学、磁性・スピントロニクス材料、高分子材料などの産業利用も含めた広範な分野での利用が期待されている。文部科学省は、この次世代放射光施設について官民地域パートナーシップにより推進することとしており、量子科学技術研究開発機構(QST)を施設の整備・運用を進める国の主体とし、さらに2018年7月、(一財)光科学イノベーションセンターを代表とする、宮城県、仙台市、国立大学法人東北大学及び(一社)東北経済連合会の5者を地域・産業界のパートナーとして選定した。現在、2023年度の完成を目指して、次世代放射光施設の整備が進められている。

写真:次世代放射光施設完成予想図

提供:(一財)光科学イノベーションセンター

⑤革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)の構築

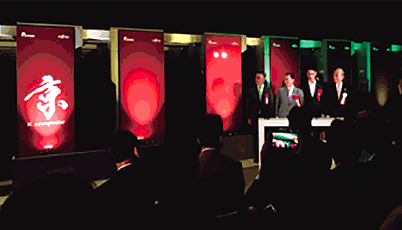

HPCIは、世界最高水準の計算性能を有するスーパーコンピュータ「京」(けい)(2019年8月供用終了)と、高速ネットワークでつながれた国内の大学及び研究機関のスーパーコンピュータやストレージから構成されており、多様な利用者のニーズに対応した計算環境を提供するものである。文部科学省では、HPCIの効果的・効率的な運営に努めながら、その利用を推進している。HPCIを通じて、ものづくりを含む様々な分野での研究開発で成果が創出されており、我が国の産業競争力の強化などに貢献している。

写真:ありがとう「京」シャットダウンセレモニーの様子

提供:(国研)理化学研究所

⑥スーパーコンピュータ「富岳」の開発

最先端のスーパーコンピュータは、科学技術や産業の発展などで国の競争力を左右するものであり、各国が開発にしのぎを削っている。文部科学省では、我が国が直面する社会的・科学的課題の解決に貢献するため、2021年度の運用開始を目標に、「京」の後継機である「富岳」を開発するプロジェクトを推進している。その際、「富岳」を活用する重点分野として、ものづくり・創薬・エネルギー分野など計9課題が指定されており、そうした分野で用いるアプリケーションについても、システムと協調的に開発が進められている。

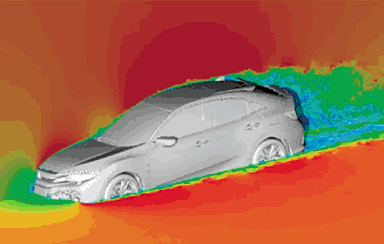

図331-1 自動車周りの空力解析

提供:重点課題8代表機関 東京大学生産技術研究所

(3)未来社会の実現に向けた先端研究の抜本的強化

①次世代の人工知能に関する研究開発

社会・経済の様々な場面において人工知能の役割への関心が大きく高まっており、人工知能技術について、教育改革、研究開発、社会実装などの観点からの総合的な政策パッケージとして、AI戦略が2019年6月にとりまとめられた。本戦略に基づく取組が、関係府省の連携の下、一体的に進められている。研究開発については、本戦略に基づき、AI関連中核センター(産業技術総合研究所、理化学研究所、情報通信研究機構)を中核とし、大学・公的研究機関をつなぐネットワークである、「人工知能研究開発ネットワーク」が2019年12月に設立された。このほか、戦略では、人工知能に関する基盤的・融合的な研究開発の推進や、研究インフラの整備などを進めることとされている。

各省における取組としては、まず、総務省は、(国研)情報通信研究機構(NICT) と連携しながら、ビッグデータ処理に基づく人工知能技術や、脳科学の知見に学ぶ人工知能技術の研究開発に取り組んでおり、NICTユニバーサルコミュニケーション研究所において主にビッグデータ解析技術や多言語音声翻訳技術などの研究開発を、またNICT脳情報通信融合研究センター(CiNet)では脳の仕組みを解明し、その仕組みを活用したネットワーク制御技術、脳機能計測技術などの研究開発を行っている。さらに、現在、情報通信審議会において、「自然言語処理技術」及び「脳情報通信技術」について重点的に議論し、次世代人工知能の社会実装の推進方策について検討を行っている。次に、文部科学省は、「AIP(Advanced Integrated IntelligencePlatform Project):人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」として、(国研)理化学研究所に設置した革新知能統合研究センター(AIPセンター)において、①深層学習の原理解明や汎用的な機械学習の基盤技術の構築、②日本が強みを持つ分野の更なる発展や我が国の社会的課題の解決のための人工知能等の基盤技術の研究開発、③人工知能技術の普及に伴って生じる倫理的・法的・社会的問題(ELSI)に関する研究などを実施している。2020年度においては、AI戦略に基づき、Trusted Quality AI(AIの判断根拠の理解・説明可能化)などの研究開発を推進することとしている。このほか、(国研)科学技術振興機構(JST)において、人工知能などの分野における若手研究者の独創的な発想や、新たなイノベーションを切り開く挑戦的な研究課題に対する支援を一体的に推進している。経済産業省は、先進的な人工知能の開発・実用化と基礎研究の進展の好循環(エコシステム)を形成するため、2015年5月1日に(国研)産業技術総合研究所に「人工知能研究センター」を設立した。人工知能研究センターでは、これまでAIの要素機能の研究開発で多数の成果を挙げ、使いやすい形のプログラムに実装したソフトウェアモジュールを構築・公開し、生産性の向上、健康、医療・介護、空間の移動などの分野で広範な応用技術を開拓してきた。2020年度においては、これまでの研究開発や実用化を通じて明らかになってきた、実世界にAIを埋め込んでいくためにさらに必要な基盤技術に焦点をあて、人間と協調できるAI、実世界で信頼できるAI、容易に構築できるAIと3つの柱のもと、基礎研究を社会実装につなげるための研究開発を進めている。また、海外の研究機関・大学と協力関係を構築しており、国内外問わず活動を進めている。

②ナノテクノロジー・材料科学技術の推進

ナノテクノロジー・材料科学技術分野は我が国が高い競争力を有する分野であるとともに、広範で多様な研究領域・応用分野を支える基盤である。その横串的な性格から、異分野融合・技術融合により不連続なイノベーションをもたらす鍵として広範な社会的課題の解決に資するとともに、未来の社会における新たな価値創出のコアとなる基盤技術である。

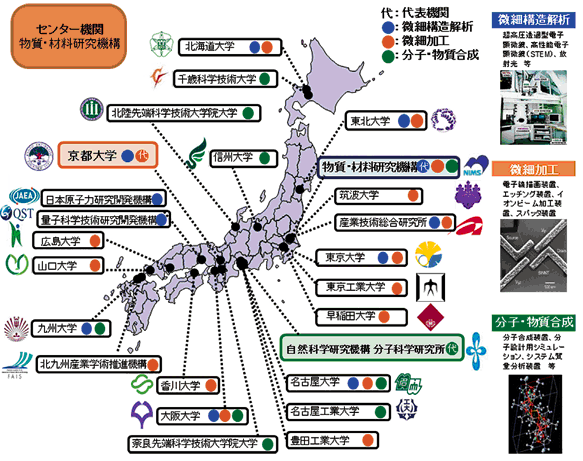

文部科学省では、これらの重要性を踏まえつつ、ナノテクノロジー・材料科学技術に係る、基礎的・先導的な研究から実用化を展望した技術開発までを戦略的に推進している。具体的には、我が国の資源制約を克服し、産業競争力を強化するため、材料の高性能化に不可欠な希少元素(レアアース・レアメタルなど)の革新的な代替材料開発を目指し、4つの材料領域(磁石材料、触媒・電池材料、電子材料、構造材料)を特定して、物質中の元素機能の理論的解明から新材料の創製、特性評価までを密接な連携・協働の下で一体的に推進する「元素戦略プロジェクト」などの研究開発プロジェクトや最先端の研究設備とその活用のノウハウを有する機関が緊密に連携し、全国的な共用体制を構築することで、産学官の利用者に対して最先端設備の利用機会と高度な技術支援を提供する「ナノテクノロジープラットフォーム」を実施している。

また、「ナノテクノロジー・材料科学技術 研究開発戦略」(2018.8)においては、革新的なマテリアルを社会実装につなげるため、プロセスをさらに深く追求し、学理・サイエンス基盤の構築とそれに立脚した新たな設計・開発指針を生み出していく必要性が掲げられているところであり、マテリアル自体の高度化や経済的な制約、持続可能性への対応のためプロセスが達成すべきハードルが高くなっていることから、プロセスについて改めてサイエンスに立ち返ることが求められている。

このため、文部科学省は、2019年度から大学・国立研究開発法人などにおいて、産学官が連携した体制を構築し、革新的な機能を有するもののプロセス技術の確立していない材料を社会実装に繋げるため、プロセス上の課題を解決するための学理・サイエンス基盤としてプロセスサイエンスの構築(Materealize)を目指して「材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業(Materealize)」を開始した。

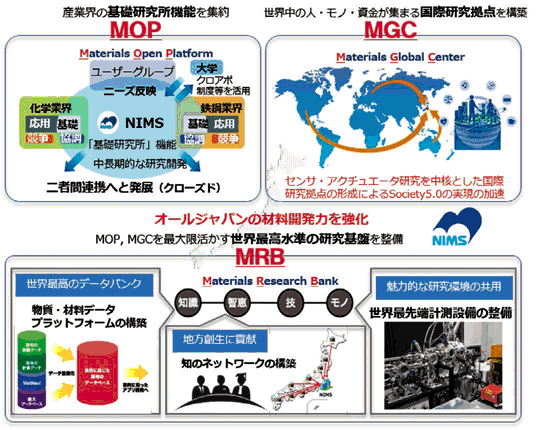

(国研)物質・材料研究機構においては、新物質・新材料の創製に向けたブレークスルーを目指し、計測・評価技術、シミュレーション技術、材料の設計手法や新規作製プロセスの開拓、物質の無機、有機の垣根を越えたナノスケール特有の現象・機能の探索など、物質・材料の基礎研究及び基盤的研究開発を行っている。また、環境・エネルギー・資源問題の解決や安心・安全な社会基盤の構築という人類共通の課題に対応した研究開発として、超耐熱合金や白色LED照明用蛍光材料、次世代太陽電池材料などの環境・エネルギー材料の高度化などに向けた研究開発や、機構に設置した構造材料研究拠点において、構造材料の信頼性や安全性を確保するための研究開発を実施している。さらに、計算科学・データ科学を活用し未知なる革新的機能を有する材料を短期間に開発する「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ(MI2I)」を推進している。加えて、ナノテク・材料分野のイノベーション創出を強力に推進するため、基礎研究と産業界のニーズの融合による革新的材料創出の場や、世界中の研究者が集うグローバル拠点を構築するとともに、これらの活動を最大化するための研究基盤の整備を行う事業として「革新的材料開発力強化プログラム~M3(M-Cube)」を実施している。

図331-2 革新的材料開発力強化プログラム~M3(M-Cube)プログラム

図331-3 ナノテクノロジープラットフォームの推進体制(2018年度)

③量子技術イノベーションの戦略的な推進

量子科学技術は、例えば近年爆発的に増加しているデータの超高速処理を可能とするなど、新たな価値創出の中核となる強みを有する基盤技術であり、欧米等では「第2次量子革命」と謳い、量子科学技術に関する世界的な研究開発が激化している。また、米欧中を中心に海外では、「量子技術」はこれまでの常識を凌駕し、社会に変革をもたらす重要な技術と位置づけ、政府主導で研究開発戦略を策定し、研究開発投資額を増加している。さらに、世界各国の大手IT企業も積極的な投資を進め、ベンチャー企業の設立・資金調達も進んでいる。

このような量子科学技術の先進性やあらゆる科学技術を支える基盤性と、国際的な動向を鑑み、政府は2020年1月、統合イノベーション戦略推進会議の下、短期的な技術開発にとどまらず、産業・イノベーションまでを念頭に置き、かつ10~20年の中長期的な視点に立った新たな国家戦略として、「量子技術イノベーション戦略」を策定した。同戦略では、①生産性革命の実現、②健康・長寿社会の実現、③国及び国民の安全・安心の確保を将来の社会像として掲げ、その実現に向けて、「量子技術イノベーション」を明確に位置づけ、日本の強みを活かし、①重点的な研究開発、②国際協力、③研究開発拠点の形成、④知的財産・国際標準化戦略、⑤優れた人材の育成・確保を進めることとしている。

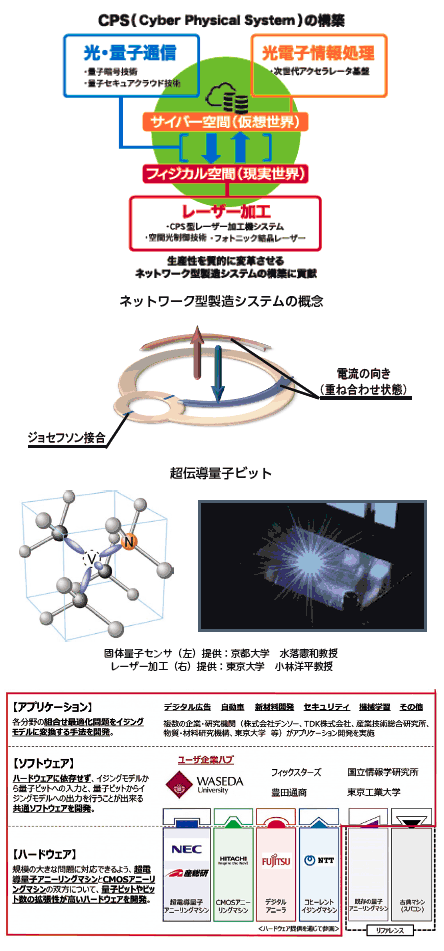

内閣府では、2018年度から実施している「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期」において、①レーザー加工、②光・量子通信、③光電子情報処理と、これらを統合したネットワーク型製造システムの研究開発及び社会実装を推進している。

総務省及び情報通信研究機構は、計算機では解読不可能な量子暗号技術や単一光子から情報を取り出す量子信号処理に基づく量子通信技術の研究開発に取り組んでいる。量子通信技術については、光空間通信テストベッドに物理レイヤ秘密鍵共有システムを実装し、見通し内通信路における情報理論的に安全な鍵生成の原理実証実験に成功した。また、量子暗号を用いて、顔認証の安全性を高めるシステムの開発や、電子カルテを保管する実証実験に成功した。さらに、地上系で開発が進められている量子暗号技術を衛星通信に導入するため、宇宙空間という制約の多い環境下でも動作可能なシステムの構築、高速移動している人工衛星からの光を地上局で正確に受信できる技術及び超小型衛星にも搭載できる技術の研究開発に取り組んでいる。

文部科学省では、2018年度より実施している「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」において、①量子情報処理(主に量子シミュレータ・量子コンピュータ)、②量子計測・センシング、③次世代レーザーを対象とし、プログラムディレクターによるきめ細かな進捗管理によりプロトタイプによる実証を目指す研究開発を行うFlagshipプロジェクトや基礎基盤研究を推進している。

量子科学技術研究開発機構では、世界トップクラスの量子科学技術研究開発プラットフォームの構築を目指し、重粒子線がん治療装置の小型化・高度化の研究、世界トップクラスの高強度レーザー(J-KAREN)やイオン照射研究施設(TIARA)などの量子ビーム施設を活用した先端的研究を実施している。さらに、2019年4月に量子生命科学領域を創設し、量子計測・センシングなどの量子科学技術を生命科学に応用し、生命科学の革新や新たなイノベーションの創生を目指す量子生命科学の基盤技術開発に取り組んでいる。

経済産業省では、機能性材料などの加工品質の向上や自動車部品などの加工プロセスの効率化などにより、我が国のものづくり産業の優位性を将来にわたって確保するため、2016年度から「高効率・高輝度な次世代レーザー技術の開発事業」を実施している。非熱加工などの次世代レーザー加工の技術開発に注力し、最適な加工条件の導出を可能とするデータベースの基盤を構築している。

また、経済産業省では、2016年度より「IoT推進のための横断的な技術開発事業」において、社会に広範に存在している「組合せ最適化問題」に特化した量子コンピュータ(量子アニーリングマシン)の技術開発に取り組んできた。2018年度より開始した「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発事業」において、当該技術の開発領域を拡大し、量子アニーリングマシンのハードウェアからソフトウェア、アプリケーションに至るまで、一体的な開発を進めている。加えて、クラウドコンピューティングの進展などにより課題となっているデータセンタの消費電力抑制に向けて、「超低消費電力型光エレクトロニクスの実装に向けた技術開発事業」において、電子回路と光回路を組み合わせた光エレクトロニクス技術の開発に取り組んでいる。

図331-4 経済産業省におけるアニーリングマシン開発

④環境・エネルギー分野における研究開発の推進

2019年6月に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」(以下、長期戦略)において、我が国は最終到達点として「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指し、2050年までに80%の温室効果ガスの削減に大胆に取り組むことを宣言した。

温室効果ガスの大幅な削減と経済成長を両立させるためには、非連続なイノベーションにより、社会実装可能なコストを可能な限り早期に実現することが重要であり、長期戦略に基づき、2020年1月に統合イノベーション戦略推進会議において「革新的環境イノベーション戦略」が決定された。

本戦略は、革新的なイノベーションを創出し、社会実装可能なコストを実現、国内外の温室効果ガスの大幅削減に最大限貢献することとしており、①16の技術課題について、具体的なコスト目標等を明記した「イノベーション・アクションプラン」、②これらを実現するための、研究体制や投資促進策を示した「アクセラレーションプラン」、③社会実装に向けて、グローバルリーダーとともに発信し共創していく「ゼロエミッション・イニシアティブズ」から構成され、世界のカーボンニュートラル、さらには、過去のストックベースでのCO2削減(ビヨンド・ゼロ)を可能とする革新的技術を2050年までに確立することを目指している。

イノベーションアクションプランとしては、超軽量・高効率の次世代太陽光電池の開発等の再生エネルギー、水素製造・流通・利用に係る技術、蓄電池技術の確立による脱炭素かつ安価なエネルギー供給技術の実現を目指す。また、人工光合成やCO2吸収型コンクリートなどカーボンリサイクル技術によるCO2の原燃料化等といった、需要側におけるゼロカーボン技術の活用最大化を狙う。

基盤研究開発の具体事例としては、文部科学省において、徹底した省エネルギー社会を目指した研究開発を関係府省及び関係研究機関と連携して推進している。例えば、2014年のノーベル物理学賞を受賞した青色発光ダイオード(LED)の発明に代表される次世代半導体の研究開発は、我が国が強みを有する分野の一つであり、大きな省エネ効果が期待される窒化ガリウム(GaN)などの次世代半導体を用いたパワーデバイスなどの2030年の実用化に向け、理論・シミュレーションも活用した材料創製からデバイス・システム応用までの次世代半導体に係る研究開発を一体的に推進している。このほか、科学技術振興機構(JST)は、温室効果ガス削減に大きな可能性を有し、かつ従来技術の延長線上にない革新的技術の研究開発を競争的環境下で推進しており、その中で太陽光利用技術、蓄電技術などの研究開発を推進している。例えば、2019年のノーベル化学賞を受賞したリチウムイオン蓄電池の発明に代表される、我が国が強みを有する蓄電池分野については、現在の蓄電池を大幅に上回る性能を備える次世代蓄電池技術に関する基礎から実用化まで一貫した研究開発を推進している。

さらに、これら環境・エネルギー分野における研究開発を技術確立に向けて力強く推進するため、世界の叡智を幅広く結集すべく、2020年1月に国立研究開発法人産業総合技術研究所内にゼロエミッション国際共同研究センターを設立したところ。研究センター長として、2019年にノーベル化学賞を受賞された吉野彰博士が就任し、欧米等の研究機関との国際連携を実施していく。

(4)科学技術イノベーションを担う人材力の強化

①若手研究者の安定かつ自立した研究の実現

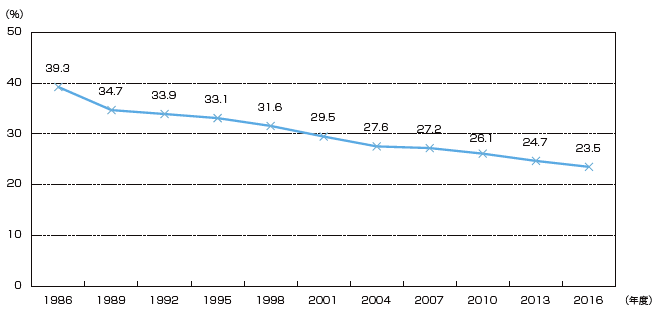

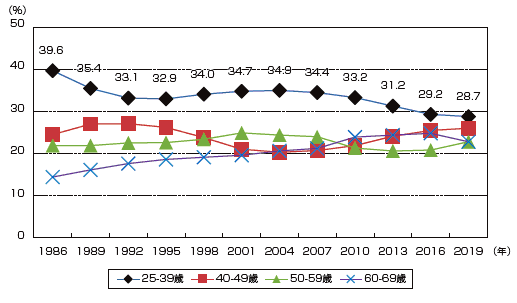

科学技術イノベーションは我が国の成長戦略の重要な柱の一つであり、我が国が成長を続け、新たな価値を生み出していくためには、これを担う創造性豊かな若手研究者の育成・確保が重要である。そのためには、若手研究者の安定した雇用と流動性の両立を図りながら、自らの自由な発想に基づいた研究に挑戦することができるよう、研究環境を整備していくことが求められている。しかし、近年、我が国における25歳から39歳の人口比率の減少と比べて、大学本務教員に占める40歳未満の若手の割合がより低下するなど、若手研究者が厳しい状況に置かれている(図331-5、図331-6)。図331-5 大学における40歳未満の本務教員の割合

資料:文部科学省「学校教員統計調査」により文部科学省作成

図331-6 人口に占める各年代人口の割合

資料:総務省「人口推計」に基づき文部科学省作成

※25歳から69歳までの人口をもとに算出。

文部科学省では、優れた若手研究者が産学官の研究機関において、安定かつ自立した研究環境を得て自主的・自立的な研究に専念できるよう研究者及び研究機関に対して支援を行う「卓越研究員事業」を2016年度より実施している。

また、優秀な若手研究者が自らの研究に専念できる環境を整備し、安定的なポストに就けるようにするため、「テニュアトラック制注6」を導入する大学などを支援する「テニュアトラック普及・定着事業」を行っている。

注6 若手研究者が自立的に研究できる環境を整備し、要件(①公募を実施するなど公正で透明性の高い選考方法であること、②一定の任期を付して雇用すること、③任期終了前に公正で透明性の高いテニュア審査が設けられていること)を満たした形態で教員・研究者を採用する人事制度

②キャリアパスの多様化

科学技術イノベーションの推進に向けては、優秀な若手研究者が、社会の多様な場で活躍できるように促していくことが重要であり、多様な職種のキャリアパスの確立を進めることが求められる。

文部科学省では、複数の大学などでコンソーシアムを形成し、企業などとも連携して、研究者の流動性を高めつつ、安定的な雇用を確保しながらキャリアアップを図る「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」を実施している。

また、各分野の博士人材などについて、データサイエンスなどを活用しアカデミア・産業界を問わず活躍できるトップクラスのエキスパート人材を育成する研修プログラムの開発を目指す「データ関連人材育成プログラム」を2017年度から実施している。

さらに、(国研)科学技術振興機構においては、産学官で連携し、研究者や研究支援人材を対象とした求人・求職情報など、当該人材のキャリア開発に資する情報の提供及び活用支援を行うため、「研究人材キャリア情報活用支援事業」を実施しており、「研究人材のキャリア支援ポータルサイト(JREC-IN Portal)」を運営している。

③科学技術イノベーションを担う多様な人材の育成・活躍促進

科学技術イノベーションの推進のためには、研究者のみならず、その活動を支える多様な人材の育成・活躍促進が重要である。文部科学省では、研究者の研究活動活性化のための環境整備、大学などの研究開発マネジメント強化及び科学技術人材の研究職以外への多様なキャリアパスの確立を図る観点も含め、大学などにおける研究マネジメント人材(リサーチ・アドミニストレーター(URA))の支援方策について調査研究などを実施している。2018年度に「リサーチ・アドミニストレーター活動の強化に関する検討会」において、URAの知識・能力の向上と実務能力の可視化に資するものとして認定制度の導入に向けた論点整理が取りまとめられ、2019年度からは、この論点整理を踏まえ、認定制度の導入に向けた調査研究を実施している。

そのほか、我が国の優秀な人材層に、プログラム・マネージャー(PM)という新たなイノベーション創出人材モデルと資金配分機関などで活躍するキャリアパスを提示・構築するために、PMに必要な知識・スキル・経験を実践的に習得する「プログラム・マネージャーの育成・活躍促進プログラム」を実施している。

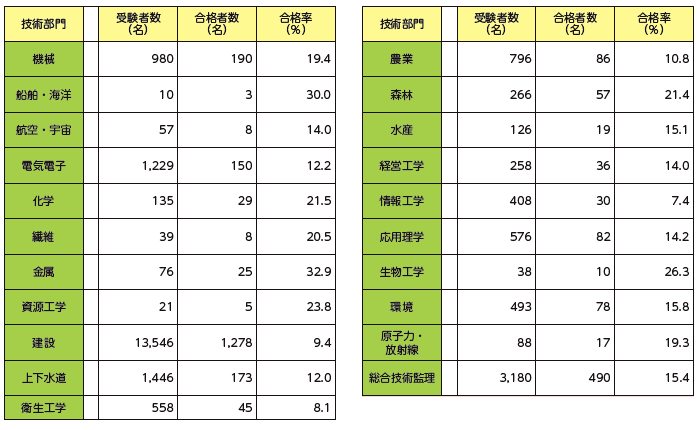

また、科学技術に関する高等の専門的応用能力を持って計画や設計などの業務を行う者に対し、「技術士」の資格を付与する「技術士制度」を設けている。技術士試験は、理工系大学卒業程度の専門的学識などを確認する第一次試験(2019年度合格者数6,819名)と技術士になるのに

表331-7 技術士第二次試験の部門別合格者(2019年度)

資料:文部科学省作成

④次代の科学技術イノベーションを担う人材の育成

次代を担う科学技術人材を育成するため、初等中等教育段階から理数系科目への関心を高め、理数好きの子供たちの裾野を拡大するとともに、その才能を伸ばすため、次のような取組を総合的に推進し、理数系教育の充実を図っている。

文部科学省では、先進的な理数系教育を実施する高等学校などを「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」に指定し、(国研)科学技術振興機構を通じて支援を行うことで、生徒の科学的能力や科学的思考力を培い、将来の国際的な科学技術人材などの育成を図っている。具体的には、学習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践や課題研究の推進を通じた科学技術人材の育成などを実施するとともに、他校への成果の普及に取り組んでいる。2020年度においては、全国217校の高等学校などが特色ある取組を進めている。

(国研)科学技術振興機構は、意欲・能力のある高校生を対象とした、国際的な科学技術人材を育成するプログラムの開発・実施を行う大学を「グローバルサイエンスキャンパス(GSC)」において選定し、支援している。これに加え、2017年度から、理数分野で特に意欲や突出した能力を有する小中学生を対象に、その能力の更なる伸長を図るため、大学などが特別な教育プログラムを提供する「ジュニアドクター育成塾」を開始した。

加えて、文部科学省では、全国の自然科学系分野を学ぶ学部学生などが自主研究を発表し、全国レベルで切磋琢磨し合うとともに、企業関係者などとも交流を図ることができる機会として、2020年2月29日~3月1日にかけて、滋賀県草津市において開催を予定していた「第9回サイエンス・インカレ」は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、開催を中止した。

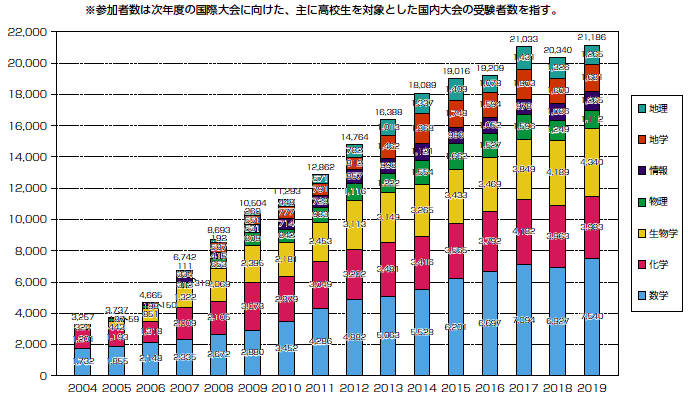

さらに、(国研)科学技術振興機構では、数学、物理、化学、生物学、情報、地理、地学の国際科学オリンピックや国際学生科学技術フェア(ISEF)注7 などの国際科学技術コンテストの国内大会の開催や、国際大会への日本代表選手の派遣、国際大会の日本開催に対する支援などを行っている。また2019年度は、全国の高校生などが、学校対抗・チーム制で理科・数学などにおける筆記・実技の総合力を競う場として「第7回科学の甲子園ジュニア全国大会」(2019年12月6日~8日)を茨城県つくば市で開催し、愛知県代表チームが優勝した。なお、2020年3月20日~23日にかけて、埼玉県さいたま市において開催を予定していた「第9回科学の甲子園全国大会」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、開催を中止した。

注7 International Science and Engineering Fair

表331-8 国際科学オリンピック国内大会への参加者数の推移

※参加者数は次年度の国際大会に向けた、主に高校生を対象とした国内大会の受験者数を指す。

注1 :「数学」はJMO(高校生以下対象)とJJMO(中学生以下対象)の二つの国内大会の合計値

資料:文部科学省作成

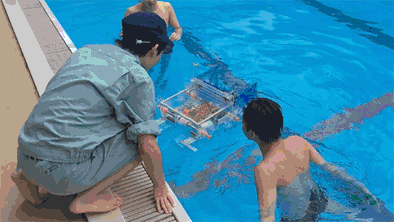

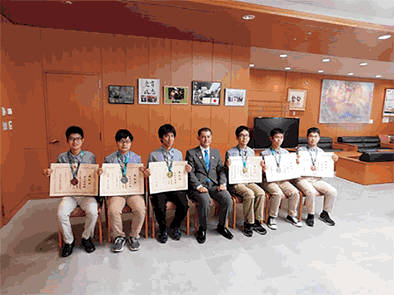

写真:科学の甲子園ジュニア優勝チーム(愛知県代表チーム)

写真左から、

(5)科学技術イノベーションの戦略的国際展開

①戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)

我が国の研究力向上などのために研究開発における国際ネットワークを強化するため、大学などにおける国際共同研究を強力に支援することが求められている。これに応えるべく、「戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)」では、対等な協力関係の下で、戦略的に重要なものとして国が設定した協力対象国・地域及び研究分野における国際共同研究を支援している。国際協力によるイノベーション創出のため、多様な研究内容・体制に対応するタイプを設け、相手国との合意に基づく国際共同研究を強力に推進し、相手国との相互裨益を原則としつつも、我が国の課題解決型イノベーションの実現に貢献することを目指している。

②地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)

我が国の科学技術イノベーションを国際展開し、世界の「STI for SDGs」活動を牽引するため、我が国の優れた科学技術と政府開発援助(ODA)との連携により、開発途上国のニーズに基づき、環境・エネルギー分野、防災分野、生物資源分野、感染症分野における地球規模課題の解決と将来的な社会実装につながる国際共同研究を推進している。出口ステークホルダーとの連携・共同を促すスキームを活用し、SDGs達成に向け研究成果の社会実装を加速させる。2019年9月時点、これまで世界51カ国で145課題のプロジェクトが実施されており、両国の科学技術の発展や人材育成にも大きく貢献し、社会実装につながる成果を生み出している(図331-9)。

図331-9 非食糧系バイオマスの輸送用燃料化基盤技術(タイ)

非食料系バイオマスであるジャトロファから、東アジアサミット推奨のバイオディーゼル(FAME)品質をクリアできる高品質な H-FAME の製造技術開発に成功。また、パーム由来の H-FAME を利用すれば、20vol%混合利用が可能であることも実車走行試験で実証。この H-FAME は、タイ政府の石油代替エネルギー開発計画(2015-2036)の中で新規なバイオディーゼルとして採用された(2015)。

(6)その他のものづくり基盤技術開発

①ロボット研究に関する取組

文部科学省では、ロボット新戦略の3つの柱のうち[日本を世界のロボットイノベーション拠点とする「ロボット創出力の抜本的強化」]の柱における、「次世代に向けた技術開発」に基づき、人とロボットの協働を実現するため、産業や社会に実装され、大きなインパクトを与えるような要素技術となるAI、センシング・認識技術、機構・駆動(アクチュエーター)・制御技術、超寿命の小型軽量蓄電池技術などの開発を推進することとしている。経済産業省では、「ロボット新戦略」に基づき、未だ実現していない次世代のAI・ロボット技術のうち中核的な技術の開発を、産学官の連携で2015年度から開始した。これにより、ロボットが場面や人の行動を理解する技術や、柔軟に行動する技術などを開発し、ロボットが日常的に人と協働する、あるいは人を支援するIoT社会の実現に貢献することにより、少子高齢化の中で人手不足やサービス部門の生産性の向上などの課題の解決を図っていく。

2.産学官連携を活用した研究開発の推進

(1)省庁横断的プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」

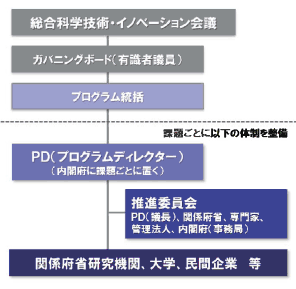

SIPは、総合科学技術・イノベーション会議(以下、CSTI)が司令塔機能を発揮して、省庁の枠や旧来の分野を超えたマネジメントにより、科学技術イノベーションを実現するため2014年度に創設したプログラムであり、現在実施しているSIP第2期においては、国民にとって真に重要な社会的課題や日本経済再生に寄与し、世界を先導する12の課題に取り組んでいる。

本プログラムの特長は、課題ごとにプログラムディレクターを選定し、これを中心に省庁連携による分野横断的な取組を産学官連携で推進し、基礎研究から実用化・事業化の出口までを見据えて一気通貫で研究するものであり、社会実装を控えた成果が生み出され、産業界からの評価も高い。

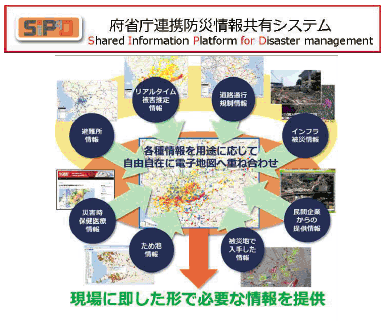

SIP第1期(2014年度から2018年度)の成果の一例として、災害時の情報集約を電子地図上で行い、関係機関への情報共有を可能とする技術「府省庁連携防災情報共有システム(SIP4D)」が開発され、平成30年7月豪雨などの災害現場において、医療活動、道路啓開、物資支援などの情報集約・共有に活用されてきた実績がある。

SIP第2期(2018年度から2022年度)についても、SIP第1期と同様に着実な成果の実現のため、CSTIのリーダーシップの下で関係省庁と緊密な連携を図り、研究開発成果の社会実装につながるよう推進していく。

図332-1 SIPの実施体制

図332-2 府省庁連携防災情報共有システム(SIP4D)

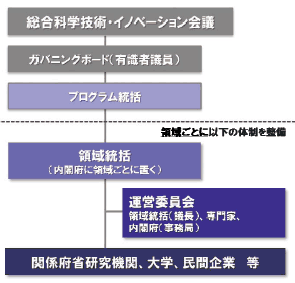

(2)官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)

日本経済の力強い再生を目指し、科学技術イノベーションの一層の活性化、効率化と、経済社会と科学技術イノベーションの有機的連携の強化を図る観点から、「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ」が2016年12月に取りまとめられ、これを踏まえ、2018年度に内閣府にPRISMを創設した。

本プログラムは、研究開発成果の活用による財政支出の効率化への貢献にも配慮しつつ、官民で民間研究開発投資誘発効果の高い領域注8を設定。CSTIが策定する各種戦略などに基づく技術領域において、民間研究開発投資の誘発又は財政支出の効率化に資する研究開発を、SIPとの一体的運用を図りつつ、府省連携の下で機動的に推進するものである。

注8 AI技術、建設・インフラ維持管理/防災・減災技術、バイオ技術

プログラムの実施に当たっては、領域ごとに、推進費の配分や評価などに強い権限を持った領域統括を設置し、省庁を越えた施策の連携を促すなど、各施策の効率的・効果的実施を確保している。また、対象施策ごとに各省庁がプログラムディレクターを任命し、全体の研究計画の策定・変更、予算配分の権限を集中させることなどを必須要件としており、SIP型マネジメントの各省庁への拡大を図っている。

これまで、CSTIが策定した各種戦略などを踏まえ、インフラ、創薬、農業などのデータ連携基盤の確立などに重点化し配分を行ってきており、今後とも、CSTIが策定する各種戦略などを踏まえ、各府省庁の事業の加速などにより、官民の研究開発投資の拡大に向け推進する。

図332-3 PRISMに係るマネジメント体制

(3)産学共同研究等、技術移転のための研究開発、成果の活用促進

ものづくり基盤技術の高度化や新事業・新製品の開拓につながる多様な先端的・独創的研究成果を生み出す「知」の拠点である大学などと企業の効果的な協力関係の構築は、我が国のものづくりの効率化や高付加価値化に資するものである。

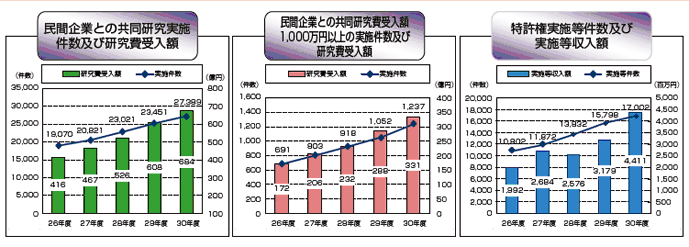

このような産学官連携活動はこれまで増加傾向にあり、大学などと民間企業との共同研究実施件数は2018年度には2万7,389件、このうち1,000万円以上の実施件数は1,237件、大学などの特許権実施等件数は1万7,002件となっているなど、着実に進展している(図332-4)。

一方、1,000万円以上の共同研究の全体に占める割合は高くなく本格的な産学官連携に課題が存在していた。

図332-4 大学等における産学官連携活動

※国公私立大学(短期大学を含む)、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関が対象。

資料:文部科学省「2018年度大学等における産学連携等実施状況について」(2020年1月17日)

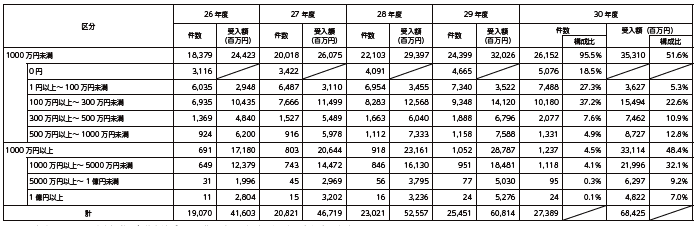

表332-5 民間企業との共同研究の研究費の規模別実施件数及び研究費受入額内訳

※「0円」とは、民間企業と複数年契約を結び、研究費の受入れを別年度に行った場合である。

資料:文部科学省「2018年度大学等における産学連携等実施状況について」(2020年1月17日)

このような課題を踏まえ、「日本再興戦略2016」(2016年6月2日閣議決定)においては、研究者個人と企業の一組織(開発本部)との連携に留まってきた産学官連携を、大学・国立研究開発法人・企業のトップが関与する、「組織」対「組織」の本格的産学官連携へと発展させるため、産学官連携の体制を強化し、企業から大学・国立研究開発法人などへの投資を2025年までに3倍に増やすこととされている。

このため、文部科学省及び経済産業省は、2016年度より「イノベーション促進産学官対話会議」を共同で開催し、大学・国立研究開発法人が産学官連携機能を強化するうえでの課題とそれに対する処方箋を取りまとめた「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」を策定し、その普及に努めるとともに、2019年度より当該ガイドラインの実効性を向上させるための検討を始めている。

また、本格的な産学官連携の実現に向けて、(国研)科学技術振興機構では、産学官が集う大規模産学連携拠点を構築し、基礎研究段階から実用化までの研究開発を集中的に実施し、革新的なイノベーションの創出を目指す取組として、2013年度より「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」を実施している。トライアル拠点として採択された中から正式拠点に昇格した拠点を含め、18のCOI拠点が活動を推進している。

さらに、2016年度より「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA)」を実施しており、民間企業とのマッチングファンドにより、複数企業からなるコンソーシアム型の連携による非競争領域における大型共同研究と博士課程学生などの人材育成、大学の産学連携システム改革などとを一体的に推進することで、「組織」対「組織」による本格的産学連携を実現し、我が国のオープンイノベーションの本格的駆動を図ることを目指している。

2019年度からは、上記の拠点型産学連携制度(COI、OPERA等)を「共創の場形成支援」として大括り化し、一体的なマネジメントを推進している。

加えて、2018年度より、文部科学省では、「オープンイノベーション機構の整備」を開始し、企業の事業戦略に深く関わる大型共同研究(競争領域に重点)を集中的にマネジメントする体制の整備を通じて、大型共同研究を推進している。

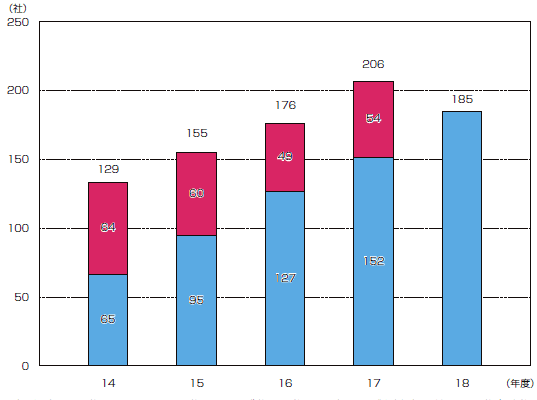

大学等発ベンチャーの新規創設数は、一時期減少傾向にあったが、近年は回復基調にあり、2018年度の実績は185件となった。今後は、真に市場ニーズを捉え、強くグローバルに成長することのできる質の高い大学等発ベンチャーの創出に向けて、創業後の販路開拓などのビジネス面を含め、持続的な経営に資する環境を整備していく必要がある。

このため、(国研)科学技術振興機構では、起業前の段階から、公的資金と民間の事業化ノウハウなどを組み合わせることにより、成長性のある大学等発ベンチャーの創出を目指した支援を行う「大学発新産業創出プログラム(START)」を実施している。さらに、「出資型新事業創出支援プログラム(SUCCESS)」を実施し、(国研)科学技術振興機構の研究開発成果を活用するベンチャー企業の設立・増資に際して、出資や人的・技術的援助を行うことにより、当該企業の事業活動を通じて研究開発成果の実用化を促進している。

また、文部科学省では、学部学生や大学院生、若手研究者などに対するアントレプレナー育成プログラムの実施により、我が国のベンチャー創出力を強化する「次世代アントレプレナー育成事業(EDGE-NEXT)」を2017年度から実施している。

図332-6 大学等発ベンチャーの設立数の推移

※本調査における大学等発ベンチャーとは、大学等の教職員・学生等を発明者とする特許を基に起業した場合、関係する教職員等が設立者となった場合等における企業を指す。

※2014年度から2017年度までの設立数は、2018年度に新たに設立が把握された企業(上記グラフ赤色部分)が含まれる。

資料:文部科学省「2018年度大学等における産学連携等実施状況について」(2020年1月17日)

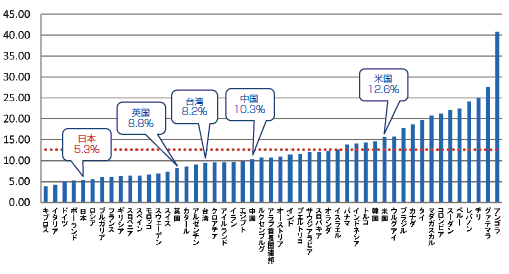

図332-7 各国の起業活動率

出典:経済産業省「2018年度起業家精神に関する調査」

その他の取組として、(国研)科学技術振興機構においては、産学連携により大学などの研究成果の実用化を促進するため、大学などの個々の研究者が創出した成果を産学が共同で実用化に向けた研究開発を行うとともに、学から産への技術移転を行う「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」、大学などにおける研究成果の戦略的な海外特許取得の支援や、大学などに散在している特許権などの集約・パッケージ化による活用促進、大学などの特許情報のインターネットでの無料提供(J-STORE)などを通じて、大学などの知的財産活動の総合的活用を支援する「知財活用支援事業」を実施している。

また、研究開発税制について、共同研究などを通じた試験研究を促進するため、民間企業が大学などと行う共同試験研究のために支出した試験研究費について、一般の試験研究費よりも高い税額控除率を適用できる措置を設けている。

(4)大学等における研究成果の戦略的な創出・管理・活用のための体制整備

大学などの優れた研究成果を活かすためには、成果を統合発展させ、国際競争力のある製品・サービスとするための産業界との協力の推進が不可欠であり、これはものづくり産業の活性化にも資するものである。そのため、大学などにおいて、研究成果の民間企業への移転を促進し、それらを効果的にイノベーションに結びつける観点から、戦略的な産学官連携機能の強化を図っている。

1998年に制定された「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(大学等技術移転促進法)」は、上記のような研究成果移転の促進により、我が国の産業の技術の向上と大学などにおける研究活動の活性化を図ることを目的とした法律である。本法に基づき実施計画を承認されたTLO(Technology Licensing Organization)注9は、2018年度末で35機関に上り、これらの機関の特許実施許諾件数は12,032件(2018年度)となっている。

注9 大学等の研究成果に基づく特許権などについて企業に実施許諾を与え、その対価として企業から実施料収入を受け取り、大学等や研究者(発明者)に研究資金として還元することなどを事業内容とする機関。

この点、昨今の第4次産業革命への対応ともあいまって、大学における研究成果の社会還元を一層進めることが産業技術の向上や新たな事業分野の開拓に資することとなる。このようなことから、2019年度より、文部科学省では、「イノベーションマネジメントハブ形成支援事業」を開始し、大学、産業界、TLOのネットワーク強化を図ることを通じて、大学における知的財産の効果的活用や共同研究の構築に資する環境整備を推進している。

(5)地域科学技術イノベーション創出のための取組

地域における科学技術の振興は、地域産業の活性化や地域住民の生活の質の向上に貢献するものであり、ひいては我が国全体の科学技術の高度化・多様化につながるものとして、国として積極的に推進している。一方、地域イノベーション・エコシステムの形成と地方創生の実現に向けては、イノベーション実現のきっかけ・仕組みづくりの量的拡大を図る段階から、具体的に地域の技術シーズなどを活かし、地域からグローバル展開を前提とした社会的なインパクトの大きい事業化の成功モデルを創出する段階へと転換が求められている。

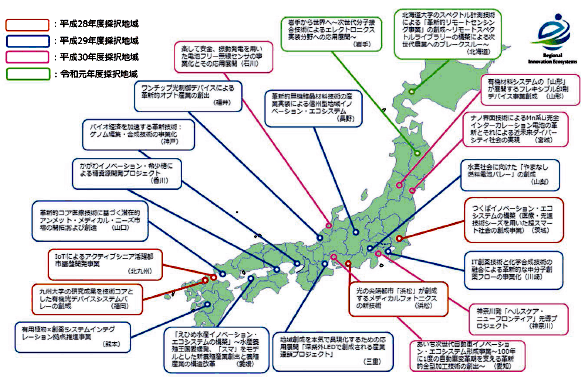

このため、文部科学省では、2016年度より開始した「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」により、地域の成長に貢献しようとする地域大学に事業プロデュースチームを創設し、地域の競争力の源泉(コア技術など)を核に、地域内外の人材や技術を取り込み、グローバル展開が可能な事業化計画を策定し、リスクは高いが社会的インパクトが大きい事業化プロジェクトを支援している。2019年度までに全21地域が採択されている(図332-8)。

図332-8 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム支援地域一覧

なお、都道府県などにおいては、各自の地域資源を活かした科学技術政策大綱や指針を策定するなど科学技術振興へのさらなる取組が期待される。