-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- 寄与度・寄与率を計算してみよう;コロナ禍からの観光関連産業の回復は、どれほどの影響があったのかを例に

寄与度・寄与率を計算してみよう;コロナ禍からの観光関連産業の回復は、どれほどの影響があったのかを例に

- 寄与度とは

- 寄与度・寄与率を計算してみよう

- 2020年春の緊急事態宣言後、11月までに観光関連産業の回復が第3次産業活動全体の回復にもたらした貢献は2割弱

- 2020年春の緊急事態宣言後、11月までの観光関連産業の回復に最も貢献したのは、鉄道旅客運送業

寄与度とは

寄与とは、contributionの和訳で、「貢献」という意味です。「寄与度」とは合計値の変動に、その内訳の増減がどの位貢献したのかを測る手段です。今回は実際の指数データを使って寄与度について見ていきたいと思います。

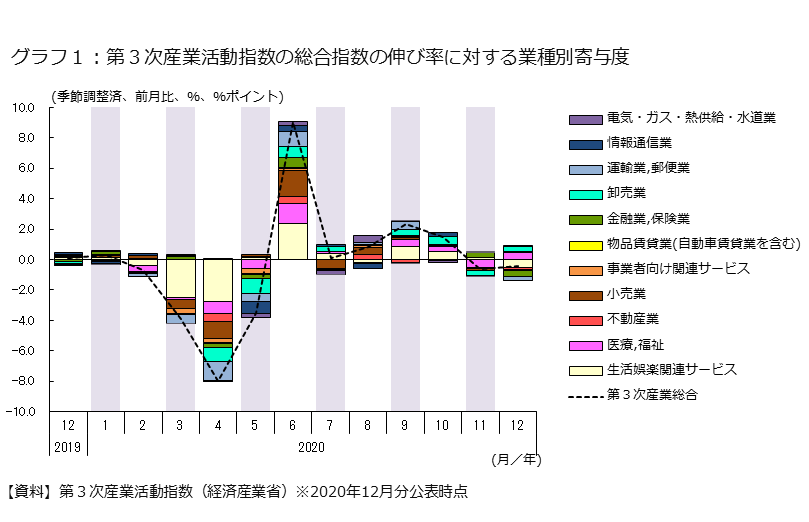

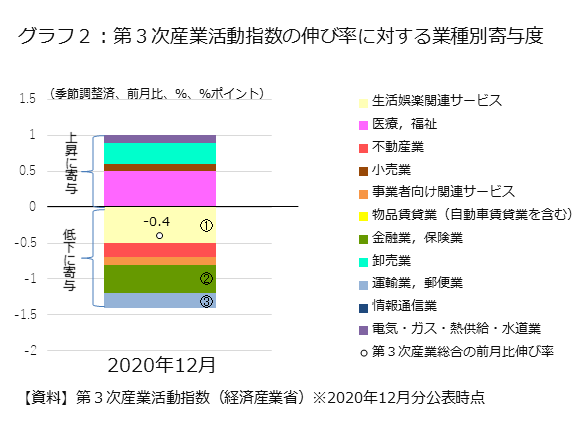

第3次産業活動指数総合の2020年12月の前月比伸び率はマイナス0.4%でした。この総合の動きに対する各内訳業種の寄与度(影響度合い)を見てみます。

寄与が大きかった上位3業種は、下記のとおりです。寄与度は、積み上げ棒グラフの幅(面積)が大きなものほど大きいということになりますが、今回のように総合の伸び率がマイナスの場合には、影響の大きかった業種もマイナスの向きに大きく動いた業種となります。

12月低下寄与が大きかった業種

1位 生活娯楽関連サービス

2位 金融業,保険業

3位 運輸業,郵便業

寄与度・寄与率を計算してみよう

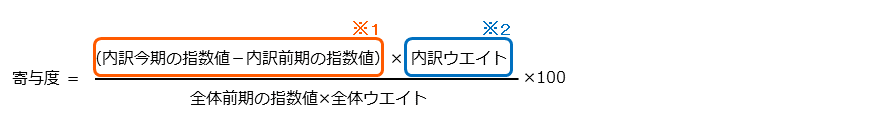

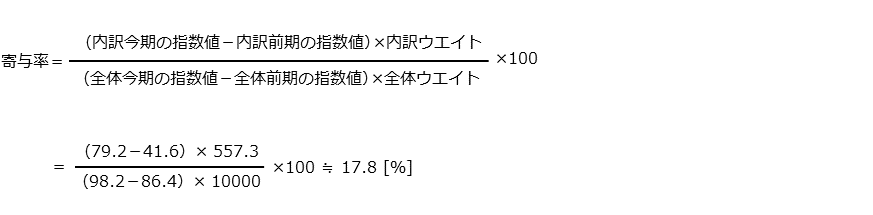

寄与度の算式は上記の通りです。寄与度は指数の増減だけでなく、ウエイトの大きさも関係します。ある内訳系列の増減(上の※1)が大きくても、その内訳系列のウエイト(上の※2)が小さければ影響は小さく、逆に増減が小さくても、ウエイトが大きければ影響は大きくなるということがお分かりいただけるかと思います。

第3次産業活動指数の各系列のウエイトは、「平成27年(2015年)産業連関表」(総務省)の付加価値額を基に推計し、各業種について全体(第3次産業総合)を10,000.0とする1万分比で表示しています。つまり、各業種の規模のようなものです。ウエイトが大きな産業は少しの変化でも全体へ大きな影響を及ぼしますが、ウエイトの小さな産業に大きな変化があっても全体への影響は小さい場合があるということです。

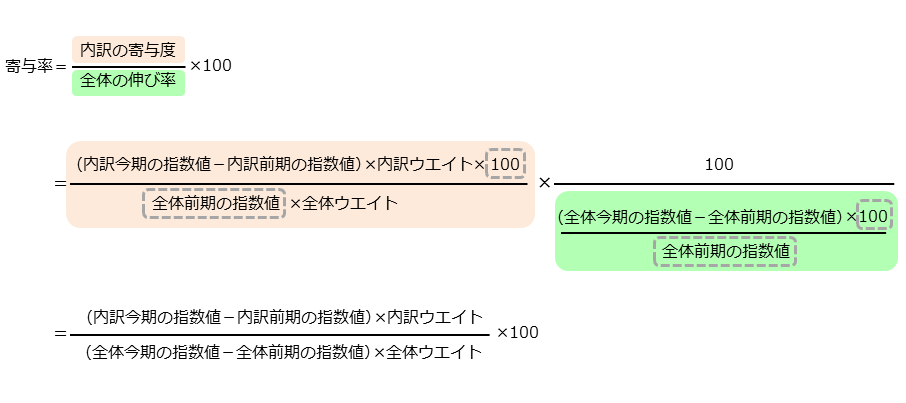

また、各内訳系列の寄与度を全体の伸び率で除すと、全体の伸び率を100%とした各内訳系列の構成比=寄与率(%)を求めることができます。

2020年春の緊急事態宣言後、11月までに観光関連産業の回復が第3次産業活動全体の回復にもたらした貢献は2割弱

では次に、コロナ禍による2020年春の緊急事態宣言後、秋までは回復をみせていた観光関連産業が、この間のサービス業(第3次産業)全体の活況度の回復にどれだけ貢献したかを例として、寄与度をみてみましょう。

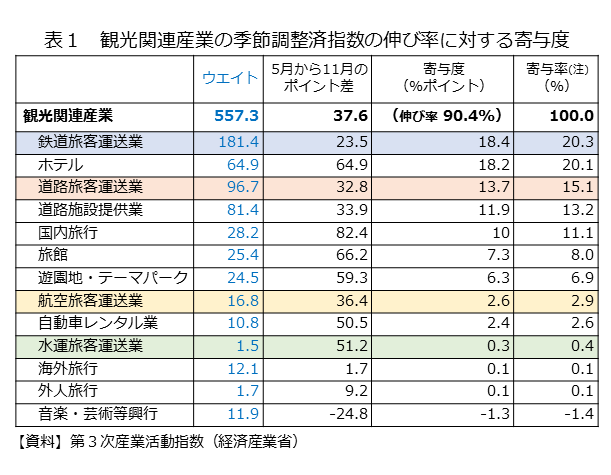

第3次産業活動指数では、観光に関連する様々な業種を一つにまとめた「観光関連産業」という系列も設けています。具体的には、上表にある様々な業種の活動の動向をまとめたものです。

2020年にコロナの影響を大きく受けた観光関連産業は、緊急事態宣言が解除された5月を底に回復に転じ、8月を除き、11月まで上昇が続きました。

この期間の観光関連産業の指数値の上昇は、6か月間で37.6ポイント(5月:41.6→11月:79.2)と、第3次産業総合の指数値の同じ6か月間での上昇11.8ポイント(5月:86.4→11月:98.2)を大きく上回るものでしたが、観光関連産業がサービス業全体の活況度の上昇にどれほど寄与したかを計算してみると、寄与率は17.8%となります(以下参照)。意外と小さくみえるかもしれませんが、これは、第3次産業総合が多種多様なサービス業全体を対象としており、他のサービス業もその上昇に貢献した一方、観光関連産業の第3次産業活動全体に占めるウエイトが10,000に対して557.3しかないことが影響しています。

(注)なお、表1の各内訳系列の寄与率の合計は100.0%になっていないが、これは、各系列の原指数値それぞれに季節調整を行っているために、各指数値の合計の動きが観光関連産業全体の季節調整済指数値の動きと完全には一致しないことによる(原指数では各系列の寄与率の合計は100.0%となる)。

2020年春の緊急事態宣言後、11月までの観光関連産業の回復に最も貢献したのは、鉄道旅客運送業

また、再び先ほどの表1をご覧いただくと、観光関連産業の回復に最も寄与した(寄与度が最大)のは、鉄道旅客運送業でした。以前のひと言解説(旅客運送業へのコロナ禍の影響とは;特に航空旅客運送業への影響が顕著)でもご紹介しましたように、旅客運送業には、鉄道の他にも道路(バス、タクシー)、水運、航空がありますが、同じ旅客運送業でも寄与度にはかなりの差があるようです。

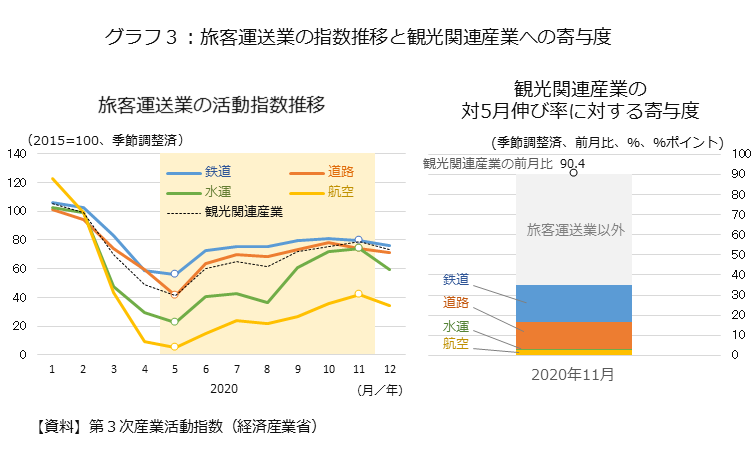

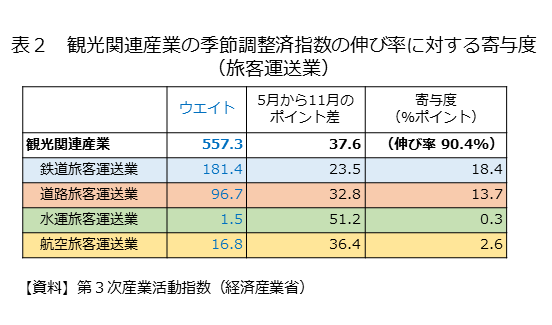

そこで今度は、これら4つの旅客運送業について、指数動向と各系列の観光関連産業全体への寄与度について比較してみたいと思います。

左のグラフから、旅客運送業4系列の中で、期間内に指数の上昇幅(ポイント差)が大きいのは水運旅客運送業、次いで航空旅客運送業ですが、寄与度はというと、右のグラフのとおり、水運旅客運送業と航空旅客運送業はどちらも鉄道旅客運送業や道路旅客運送業に比べてとても小さいことが分かります。

実はそれぞれの系列のウエイトは、表2をご覧いただくと、鉄道旅客運送業181.4、道路旅客運送業96.7に対し、水運旅客運送業1.5、航空旅客運送業16.8とかなりの差があり、この違いが、寄与度にも大きな差をもたらしています。

4系列の中で、鉄道旅客運送業は、上昇幅(ポイント差)としては最も小さいものの、ウエイトは最も大きいため、寄与度は最大となり、観光関連産業の回復に最も貢献しました。次いで、道路旅客運送業の寄与度が大きく、水運旅客運送業と航空旅客運送業は上昇幅(ポイント差)としては大きいものの、寄与度は先の2系列に比べわずかだったといえます。

このように個別業種(系列)の増減による産業全体(今回の場合は、第3次産業総合、観光関連産業)の変動への影響度を考えるためには、内訳系列の伸びだけではなく、そのウエイトも含めて考える必要があります。

寄与度というと、耳慣れず難しく感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、統計データを見る際には、単に数値の推移をみるだけでなく、全体への影響度についても計算・確認してみると、同じ経済指標をみても印象が違って見えてくるのではと思います。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)