2020年の新型コロナウイルス感染症拡大以降、様々な業種に影響が及びましたが、住宅建築も影響を大きく受けた業種の一つでした。今回は、2020年以降の動きを中心に主に、戸建の木造住宅建築の動向を見ていきます。

新設住宅着工戸数でみた、新型コロナウイルス感染症拡大以降の状況

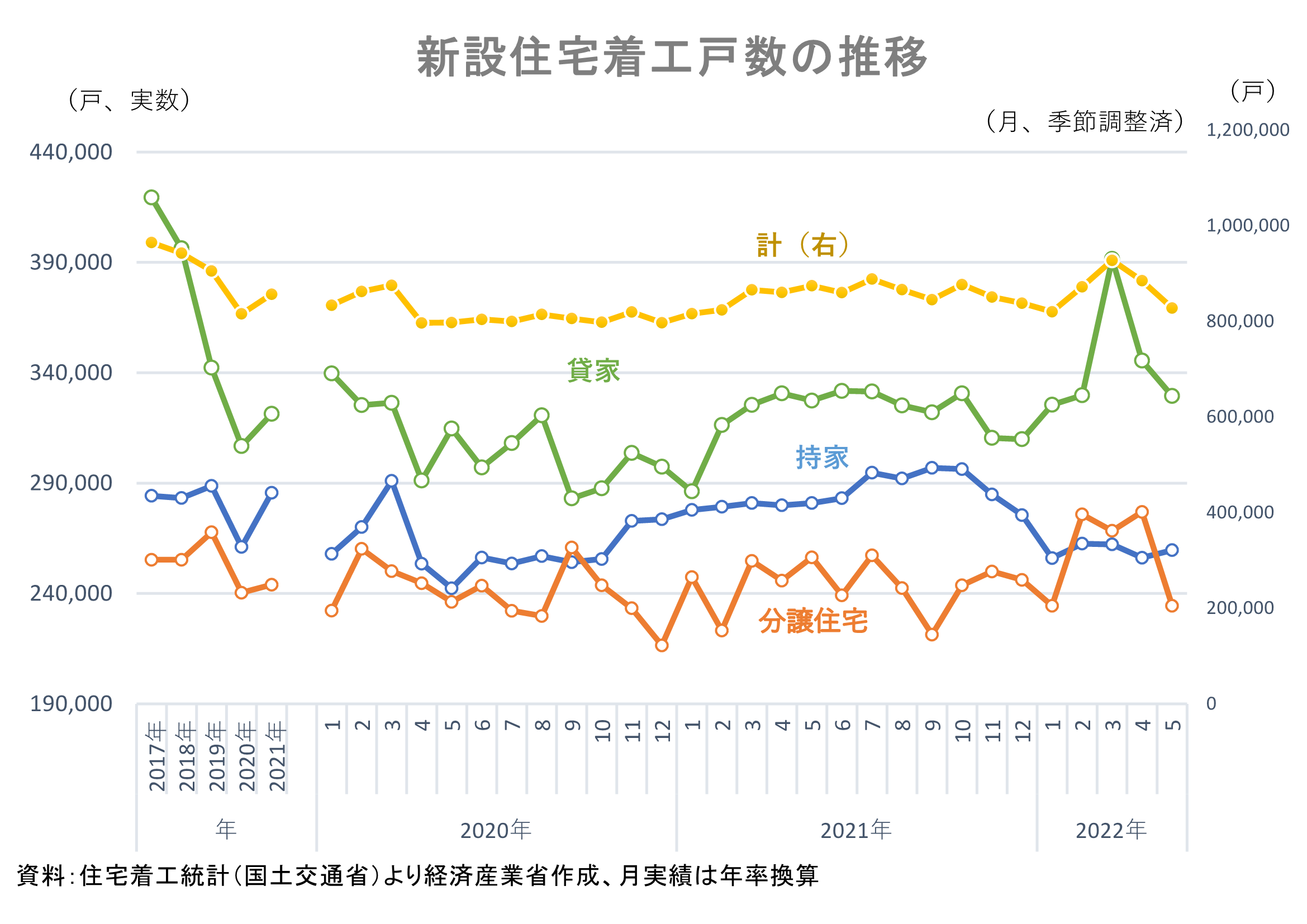

まず始めに、建築着工統計の中で公表されている新設住宅着工をみると、コロナ禍前から住宅市場は低迷しており、2019年度が前年度比7.3%の減、新型コロナ感染症が拡大した2020年度の前年度比が8.1%減と続いた後、2021年度の前年度比は6.6%増と回復しています。 これを利用関係別に見ると、持家の2021年度の動向は増加基調でしたが、2021年12月から前年比マイナスに転じました。一方、貸家、分譲住宅ともに足下の5月は大きく低下したものの、増加基調で推移しています。

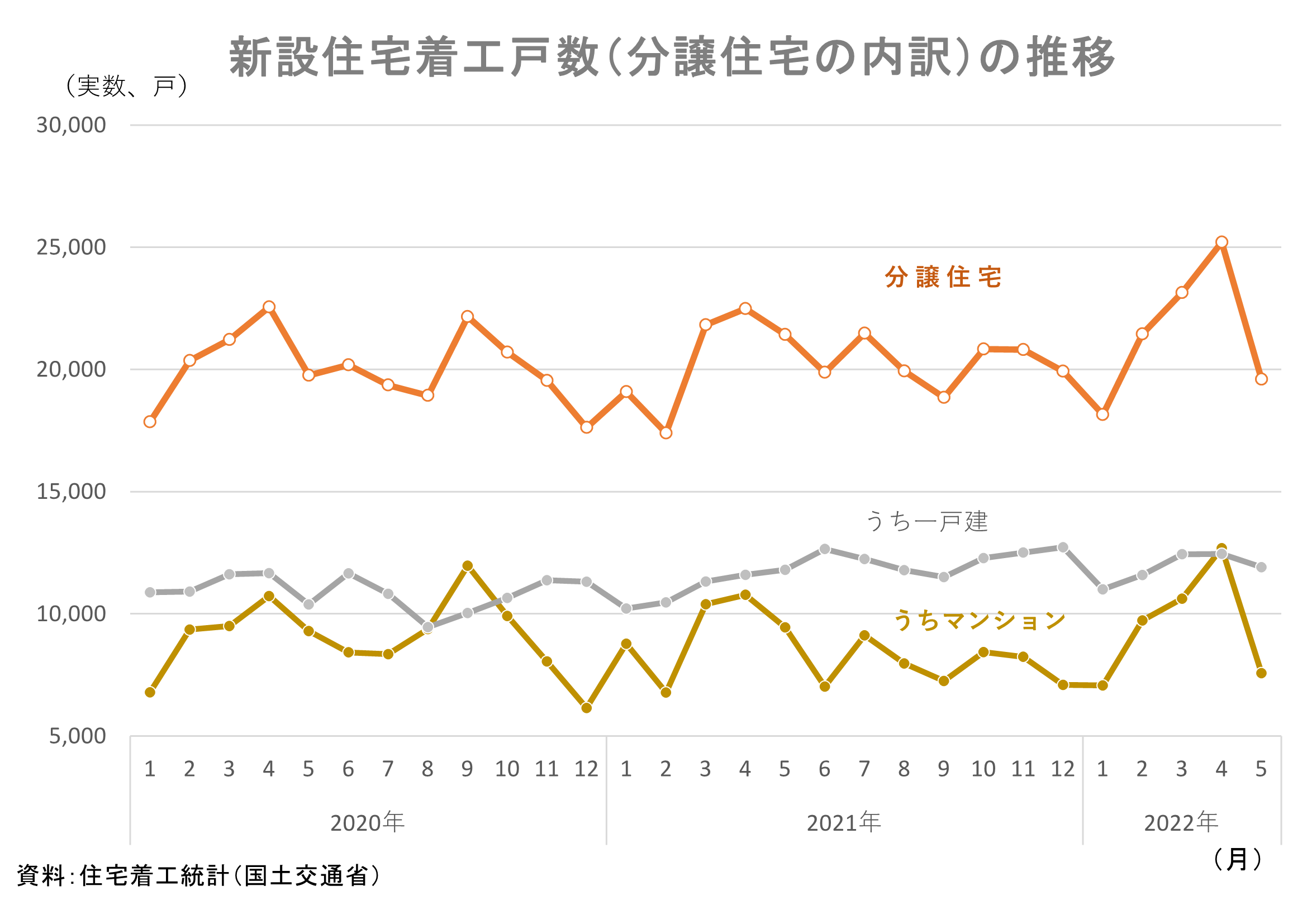

分譲住宅の内訳を戸建とマンションに分けて見ると、戸建てはコロナ禍の2020年、2021年でも安定的に緩やかに増加しています。これは、働き方の変化を見越した建設業者が需要に応え、建売住宅の安定供給に資するためではないかと思われます。

一方、マンションは増減が激しく、2022年2月から急激な回復を示したものの2022年5月は再び大幅に減少しています。この変化が分譲住宅全体の変動に影響しており、2022年は、足下で厳しい状況になっていることが分かります。

不動産の新築戸建住宅売買業も下降傾向

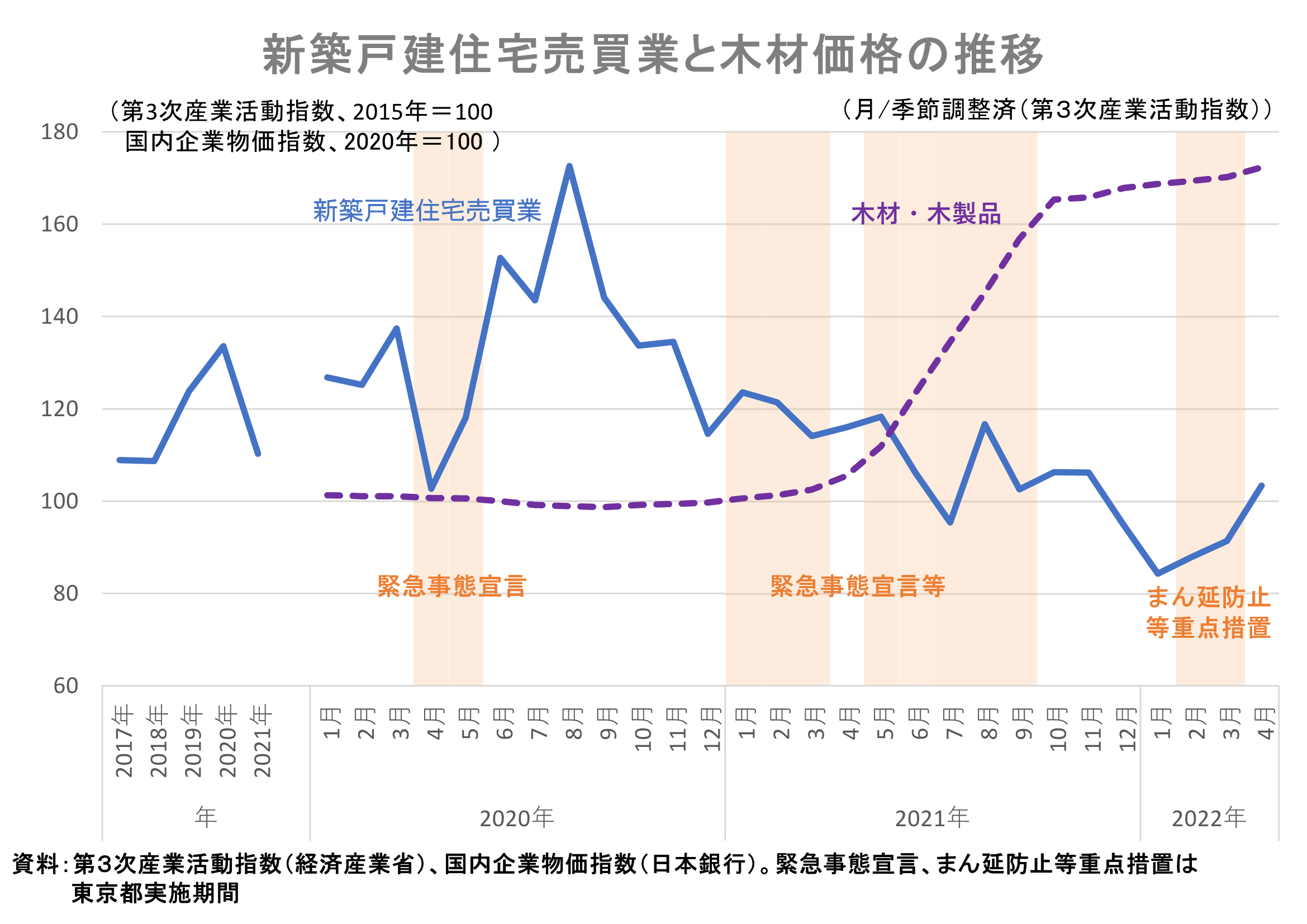

次に、第3次産業活動指数の不動産業で採用されている新築戸建住宅売買業指数の推移から、販売面での動向を見ていきます。なお、この指数は、前述の新設住宅着工における「分譲住宅(うち一戸建)」に対応した販売動向を表すものとなります。

新築戸建住宅売買業は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、住宅着工が大幅に低下した2020年は逆に大幅に上昇したものの、2021年に急落するという動きを見せています。2020年以降の動きを月単位で見ると、最初の緊急事態宣言が発出された2020年4月に急落しているものの、宣言解除後の6月から8月まで急激に上昇し、建売住宅のストックを吐き出しています。コロナ禍で消費できなかった需要が蓄積された「ペントアップ需要」が住宅投資に向かったとも考えられ、宣言解除後の6月から8月の上昇は、2013年以降の2015年基準指数で最も高い水準となりました。

他方で、2020年8月以降は、低下傾向が1年半近く続き、2022年に入り、ようやく回復の兆しを見せているものの低下傾向が長期にわたった結果、2022年1月の水準は、2020年4月の緊急事態宣言下の水準を下回りました。これは、コロナ禍の持家住宅建築需要をある程度けん引した助成金や減税等の支援制度が、2021年末に経過措置が終了し、2022年度のローン減税控除率の引き下げ等の税制改正の影響もあると思われます。

新築戸建て低下の背景には木材価格の影響も

新築戸建住宅売買業において、2020年のピークから低下傾向にある背景には、需要の一巡に加え2021年年央から顕在化した、世界的な木材価格の高騰・建築資材不足があります。この木材価格の高騰は「ウッドショック」と呼ばれ、過去のひと言解説(文末参照)でも取り上げていますが、木造が大半となる戸建住宅の建築に大きな影響(2015年産業連関表における「住宅建設(木造)」の木材・木製品の投入係数は0.1415。)を与えています。木材・木製品の価格推移を国内企業物価指数でみると、2021年5月以降前年同月比で50%以上の上昇が続いています。

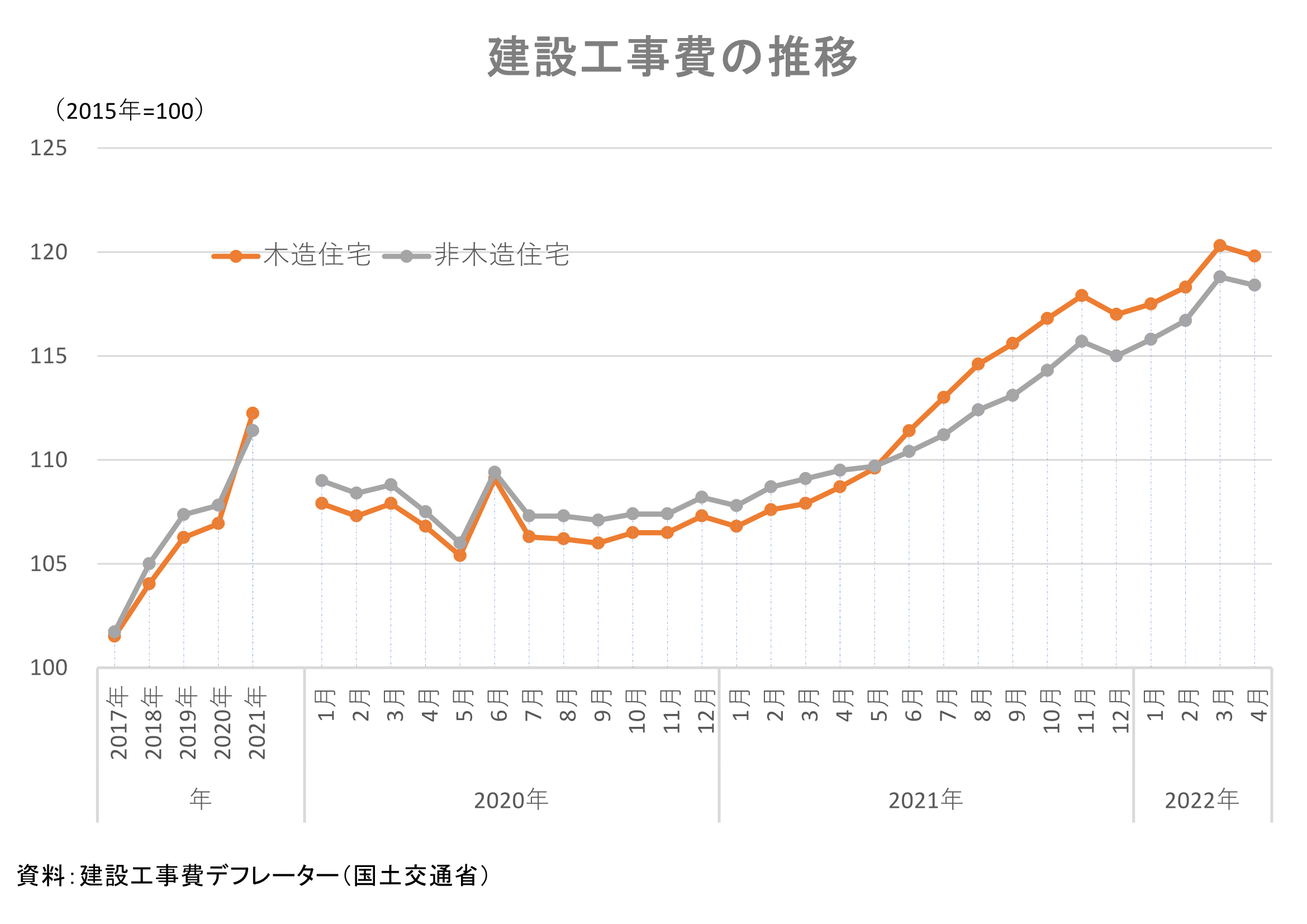

新築戸建住宅売買業に影響を与えている木材価格高騰は、建築工事費にも影響が及んでいる事が考えられますので、建設工事費の投入コストを把握することができる建設工事費デフレーターで2020年以降の住宅の建設工事費の推移をみていきます。

木造住宅と非木造住宅を対比してみると、ともに建設工事費は上昇傾向にありますが、足下では木造住宅の建設工事費が非木造住宅を上回る推移を示しています。

これは、2021年年央から顕在化した木材価格の高騰により、木造住宅の建築工事費の上昇率が、非木造住宅の上昇率を上回っているためと思われ、前のグラフで、物価指数が、110を超えた、2021年5月から、木造住宅の建設工事費デフレーターが、非木造住宅を超える水準となっています。

足元では、新築戸建住宅売買が持ち直してきており、感染症の影響の緩和による経済活動の正常化などが、プラスに働いているとも考えられます。

一方、2021年年央から顕在化した木材価格高騰が1年以上の長期間に渡り、住宅販売に大きな影響を及ぼしましたが、引き続き、価格高騰の影響は懸念材料となっていることから、今後の先行きは不透明です。

2022年度の税制改正による、ローン減税控除率の引き下げを避けるためには、省エネルギー住宅に対する支援制度の適用を受ける必要があり、断熱等省エネ基準適合住宅の建築が進むとみられ、結果的に建築価格への影響も考えられます。労働力不足に伴う労務費の上昇圧力、木材の価格高騰、高機能な住宅設備の需要など、投入コストの高まりが引き続き予想され、今後の動向を注意して見ていきたいと思います。

(関連記事)

■ 新型コロナがもたらす供給制約 ; ウッドショックの影響 (2021年7月19日公表)

■ いつまで続くウッドショック;価格の高止まりが需要に影響? (2021年10月22日公表)

■ どうなったウッドショック;価格の高止まりが需要を抑制? (2022年5月2日公表)

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。