公共トイレの洗浄ボタン等の配置に関する国際規格が発行されました

トイレでの困りごと解決への一歩~日本発のアイデアが「アクセシブルデザイン」の国際規格に~

製品や建物、サービスなどを、高齢者や障害者、海外からの旅行者など、多様な人々にも使いやすくなるように工夫するデザイン手法を「アクセシブルデザイン」といいます。

この「アクセシブルデザイン」の実践に役立つ国際規格が、日本提案のアイデアの下で新たに制定されました。

1.規格制定の背景

トイレで用を済ませた後、「流すボタンはどこ?」と探してしまったことはありませんか? 最近のトイレは機能が増えたうえに、流し方もレバー式、ボタン式、センサー式などさまざま。そんな不便さの解決につながる日本発のアイデアが国際標準化機構(ISO)の規格として承認され、2015年12月15日に発行されました。

トイレの「流し方」の多様化で最も困っているのは視覚障害者。特に用を済ませてしまった後では、他人に流し方を聞くこともできず、その悩みは重大かつ切実です。一般社団法人日本レストルーム工業会が2015年6月に実施した調査では、20名中7名(ほぼ三人に一人)の視覚障害者が、実際に「流す」ボタンと間違えて「非常呼出し」ボタンを押してしまった経験をしていることがわかりました。

2.規格のポイント

今回、日本からの提案で発行された国際規格は、「ISO 19026 アクセシブルデザイン公共トイレの壁面の洗浄ボタン,呼出しボタンの形状 及び色並びに紙巻器を含めた配置」という名称で、洋式トイレの個室を設計する際の「ペーパーホルダー」、「流すボタン」、「非常呼出しボタン」の配置の仕方や色使いに大まかなルールを提案するものです。一般の人はもちろん、高齢者や障害のある人など、より多くの人々にとって暮らしやすい社会を目指す「アクセシブルデザイン」の国際規格群(※1)の一つとして位置づけられています。近年は「ボタン」式やそれに類する方式のトイレが増えていて、トイレの中ではレバーに比べボタンが非常に見つけにくいことから、この方式に特化した規格が定められました。

規格の概要は、

(1)ペーパーホルダー、流すボタン、非常呼出しボタンは便器の左右どちらかの壁にまとめて設置すること

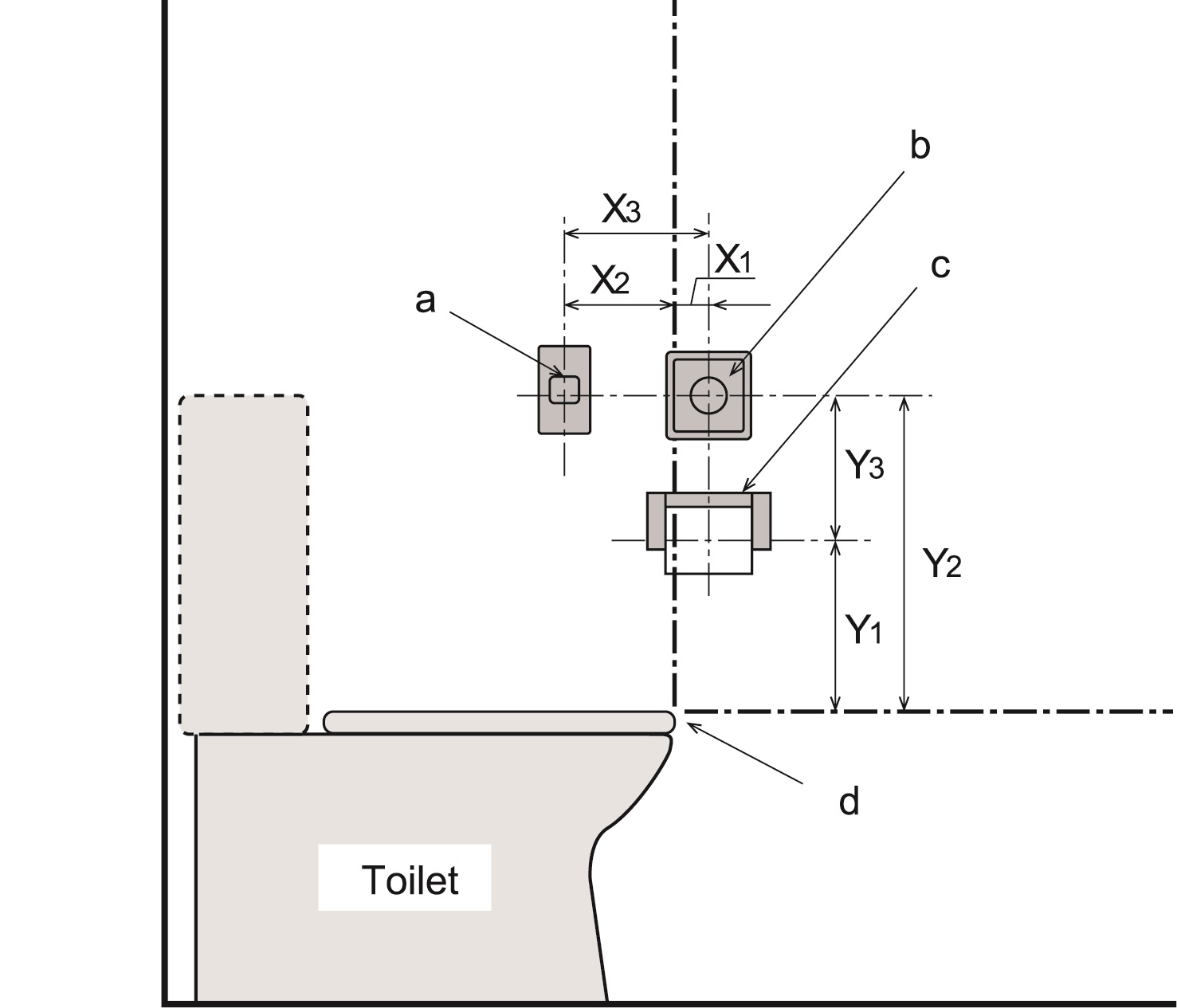

(2)流すボタンは、(下図のように)ペーパーホルダーの真上に設置し,非常呼出しボタンは流すボタンと同じ高さで便器後方に設置すること

(3)非常呼出しボタンは,個室の中で倒れてしまった姿勢から操作できる位置にも設置すること

(4)ボタン類の色使いには、見つけやすいよう周囲とのコントラストに配慮し、非常呼出しボタンには(赤色等)その役割が伝わりやすい色を採用すること

の四点です。

上図のような配置の決定にあたっては、手や足に障害のある人34名と視覚障害者15名の協力を得て「模擬排泄実験」が行われました。ペーパーホルダーは壁から突き出ていて視覚障害者にも見つけやすいため、ボタン類の配置はペーパーホルダーを基点に定められています。また、ペーパーホルダーや流すボタンは、この位置にあると便器と向き合った状態からでも操作しやすく、手の不自由な人がペーパーホルダーを支えにしながら流すボタンを押すことができるようにも配慮されています。

3.一般トイレへの普及を目指して

実はこのアイデア、国内では2007年に日本工業規格(JIS S 0026)として公表され、すでに多機能トイレ(※2)の多くがこの配置デザインを取り入れています。しかし、前述の調査では、20名中17名の視覚障害者が、普段多機能トイレではなく主に一般トイレを使っていると回答していて、このようなルールの一般トイレへの普及が強く望まれています。

各国の賛同を得て国際規格にまでなった日本発のすばらしいアイデア、今後2020年の東京オリンピック・パラリンピックも念頭に置きながら、さらに広く普及するように努めていきたいと考えています。

(※1)アクセシブルデザインの規格群

2015年現在、「アクセシブルデザイン」に関わる国際規格は22件あり、その内容には、視覚的配慮、聴覚的配慮、触覚的配慮等が含まれ、その分野も包装・容器、消費生活製品、施設・設備、情報通信、コミュニケーション等、多岐にわたります。

詳しくは、高齢者・障害者への配慮規格策定の一層の促進をご覧ください。

(※2) 多機能トイレ

車いす使用者、乳幼児連れなどの利用に配慮した、洋式便器のある広めのトイレ。

お問合せ先

産業技術環境局 基準認証ユニット 国際標準課 高齢者・障害者支援担当

E-mail:jisc@meti.go.jp![]()

電話:03-3501-9277(直通)

FAX:03-3580-8625