-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第1章第3節 製造業の企業変革力を強化するデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

3.製造現場における5G等の無線技術の活用

3.製造現場における5G等の無線技術の活用

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望第3節 製造業の企業変革力を強化するデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

3.製造現場における5G等の無線技術の活用

(1)5Gとローカル5Gの動向

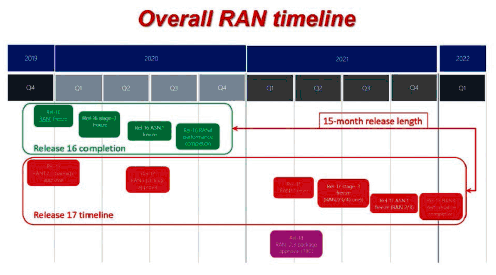

5Gとは、ITU(国際電気通信連合:International Telecommunication Union)注18が国際標準化を、3GPP(3rd Generation Partnership Project)注19が標準仕様策定をそれぞれ進める「第5世代移動通信システム」であり、「超高速通信」、「超低遅延通信」、「多数同時接続」を実現することがその特徴である。具体的には、最高伝送速度10 Gbps(LTEの100倍、4Gの10倍)、接続機器数100万台/km²(LTEの100倍、4Gの10倍)、超低遅延1ms(LTE、4Gの10分の1)が5Gの主な要求条件として挙げられている注20。3GPPにおいて5Gの仕様は「Release15」にて基本機能が策定され、「Release16」以降順次機能が拡充される予定である(図133-1)。

注18 ITU-R(ITU Radiocommunication Sector)ではIMT-Advancedの検討以降、「第*世代携帯電話」という名称の利用を避けているが、2015年10月にITUにおけるIMT-Advancedの後継・発展システムの名称が「IMT-2020」となることが決定された。現実には、IMT-2020無線インターフェイスの標準化は、5Gの国際標準化を念頭に置いた作業となっている。総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第135回)資料より引用。

注19 3G、4G等の移動通信システムの仕様を検討し、標準化することを目的とした日米欧中韓の標準化団体によるプロジェクト。総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第135回)資料より引用。

注20 総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第135回)資料より引用。

図133-1 3GPP による5G の標準化スケジュール

出所:3GPP「Release 17 package for RAN Outcome from RAN#86」

既に消費者向け市場については、米国や中国、韓国を始めとした諸外国においてスマートフォン向けの5Gサービスが開始されており、日本においても2020年3月に、NTT、KDDI、ソフトバンクの3社がサービスを開始した。楽天においても、2020年以降にサービスが開始される予定である。

ローカル5Gは、地域のニーズや多様な産業分野の個別ニーズに応じて、様々な主体が柔軟に構築・利用可能な第5世代移動通信システム注21である。従来の移動通信システムはキャリア事業者を中心に公衆網として構築されてきたが、5Gでは公衆網としてのサービスに加え、ユーザーが電波免許を取得したエリアでの独自の運用が可能となる。ローカル5Gのユースケースとして、医療機関や製造現場、スタジアム等、多様な場面での活用が想定されている。

注21 総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第143回)資料より引用。

日本においては、免許帯である4.6-4.8GHz 及び 28.2-29.1GHz の周波数帯がローカル5Gの候補帯域として想定されており、先行して制度整備が行われた28.2-28.3GHzの100MHz幅については、2019年12月より総務省への免許申請が開始された。28.2-28.3GHz以外の帯域についても、引き続き制度整備が進められる予定である。

(2)製造現場における5Gの活用の期待

製造現場における5Gの活用を考える上では、通信システムの高度化の観点と、ローカル5G等による無線技術の活用の2つの観点から、その可能性を捉える必要がある。前者については、5Gの実装は工場内等の閉域網やインターネットへとつながる通信システムを高度化することから、例えば、新たなアプリケーションの開発を通じたエッジコンピューティングやクラウドコンピューティングの活用拡大による生産性向上が期待される。

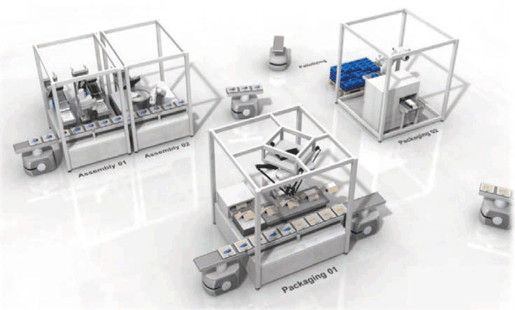

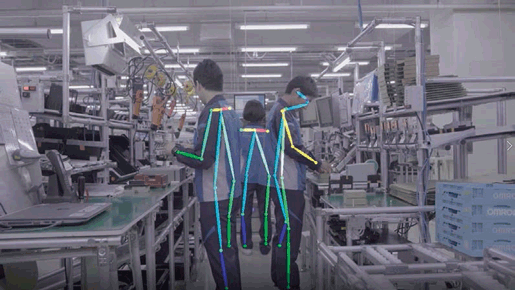

ローカル5G等による無線技術の活用の観点からは、現場の作業支援が期待されており、例えば、産業機械のリアルタイムでの遠隔操作や遠隔からの保守点検、多くの無人搬送車の活用は、人手不足に直面する製造現場を支援するものとして期待がされている。また、工場における無線化が進むことで産業機械のワイヤレス化が実現すれば、レイアウト変更に伴う配線コストが軽減されるため、より柔軟な製造ラインの構築が可能となると考えられる。

以上のように5Gによって製造現場における新たな可能性が期待される一方で、ユーザーである製造現場としては、4Gや無線LAN等の無線技術の活用も視野に入れつつ、ユースケースとコストに応じて、どのような無線技術を活用するか検討する必要がある。

(3)製造現場におけるローカル5G等の無線技術の活用に向けた課題

工場においてローカル5G等の無線技術を最大限活用するためには、製造システム特有の通信要件への対応や、通信障害の克服等が大きな課題となる。例えば、無線LAN等が使う免許不要帯においては、既に製造現場において複数のIoT機器が導入されつつあり、このような機器が発する電波が同じ周波数を利用する場合、互いに干渉し合うことで通信障害が生じ、その可能性を最大限引き出すことができなくなる可能性がある。

このようなことから、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology)では、「Flexible Factory Project」を通じて、多種多様な無線機器や設備をつなぎ、安定して動作させるためのシステム構成であるSRF(Smart Resource Flow)無線プラットフォームの研究開発を実施しており、非営利の任意団体であるフレキシブルファクトリパートナーアライアンス(FFPA:Flexible Factory Partner Alliance)の活動を通じて、標準化活動が推進されている。

この他、通信干渉を回避し、無線技術を最大限活用するためには、「どの周波数帯域」を「どのような経路・回線」で、「いつ・どのように活用するか」という無線通信ネットワークの設計・運用や、「無線通信がどのように使われているか」を現場の管理者が把握することが重要となる。このため、ローカル5Gに限らず、多種多様な無線技術が今後益々製造現場に導入される場合、このようなノウハウの有無が企業の競争力に影響を及ぼすことが想定される。

(4)5G等の無線技術に対する国内製造業の認識

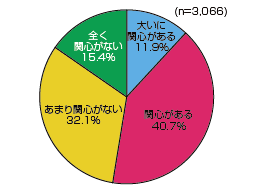

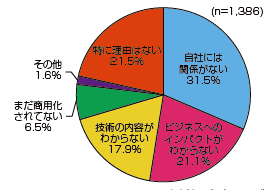

以上で確認したように、企業の競争領域として開発が進められている新たな無線技術に対して、国内製造業がどのように認識しているかを確認したところ、過半数は5G等の次世代通信技術に「関心がある」と回答したものの(図133-2)、「関心が無い」層にその理由を尋ねると「自社には関係が無い」「ビジネスへのインパクトがわからない」と考えていることが分かった(図133-3)。

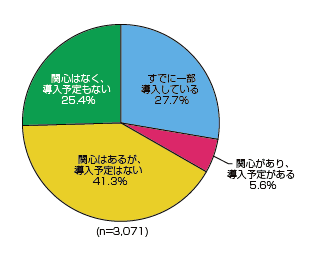

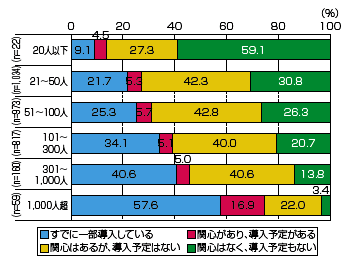

一方で、工場の無線化に対しては、「すでに一部導入している」割合が27.7%に上り、さらに、全体の約4分の3が何らかの関心があると回答した(図133-4)。従業員規模別に分析すると、規模が大きくなればなるほど工場の無線化に積極的で、従業員数1,000人以上の大企業では過半数がすでに一部導入している(図133-5)。

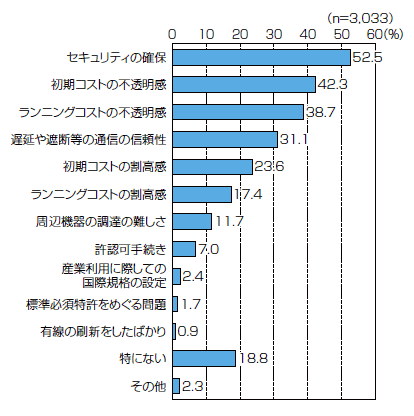

工場の無線化を始めとする無線技術の活用に伴う課題や不安としては、「セキュリティの確保」や「初期コストの不透明感」が上位に挙がる結果となった(図133-6)。

図133-6 工場の無線化を始めとする次世代通信技術の活用に伴う課題や不安

資料:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査」(2019年12月)

(5)SEP(標準必須特許)を巡るリスクの増大

近年、IoTにより、様々なインフラや機器がインターネットを通じてつながり合う「第四次産業革命」と称される変化が国内外において急速に進展しているか、これらを提唱している。その一方で、機器間の無線通信に係る標準規格の実施に必要な「標準必須特許」(Standard Essential Patent.以下「SEP」という。)を巡るライセンス交渉が問題となっている。

従来、情報通信技術のSEPを巡るライセンス交渉は、通信事業者間を中心に行われてきたことから、同じ業種の事業者同士では、互いに相手が保有する特許の権利範囲、必須性、価値を評価しやすいため、当事者間でロイヤルティについての合意は比較的容易であった。しかし、IoTの浸透により、今後は、標準必須特許権者と通信事業以外の業種の事業者との間でSEPのライセンス交渉が増加すると考えられる。特にパソコン、ゲーム機、自動車、建設機械、インテリジェントビル等、多数かつ複数の部品を含むマルチコンポーネント製品に関しては、通常、各部品から最終製品に至るまで階層別にそれぞれの製造企業が存在し、階層的なサプライチェーンを構成している。

このようなマルチコンポーネント製品に係る業種の事業者と、情報通信技術に係る標準必須特許権者との間では、ライセンス交渉の慣行やロイヤルティについての相場観が大きく異なるため、SEPのライセンス交渉や紛争に関するリスクが著しく高まっている。特に中小企業においては、SEPのライセンス交渉や紛争に関するリスクは、非常に大きなものとなるおそれがある。

しかも、SEPは、標準規格に組み込まれているがゆえに、ライセンスを受けないという選択肢がないため、実施者の交渉上の地位はSEPでない場合に比べて圧倒的に弱くなるため、SEPには標準化団体による方針(IPRポリシー)により、公平・合理的・非差別的(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory。以下「FRAND」という。)という条件が定められている。しかし、SEPのロイヤルティに関する適切な算定の考え方については、依然として論争中である。

IoTが様々な産業分野に浸透し、国民生活に恩恵をもたらそうとしている中、SEPのライセンス交渉を巡るリスクが高まることは、IoTに関する投資を困難にし、標準必須特許権者と実施者の双方に不利益をもたらすだけでなく、経済社会の発展を阻害しかねない。

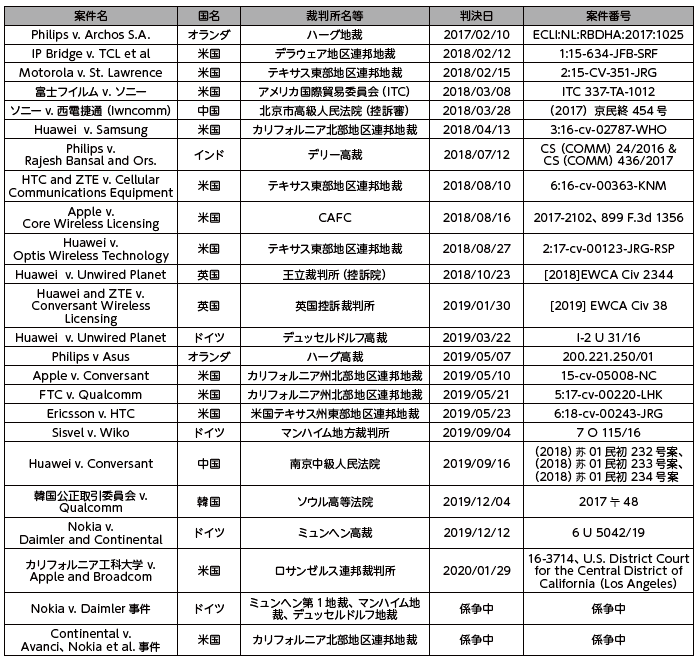

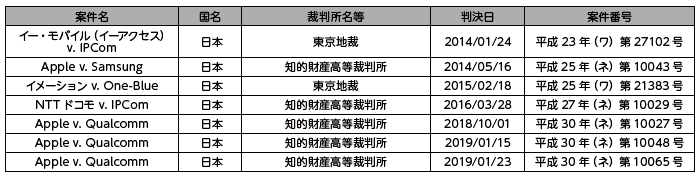

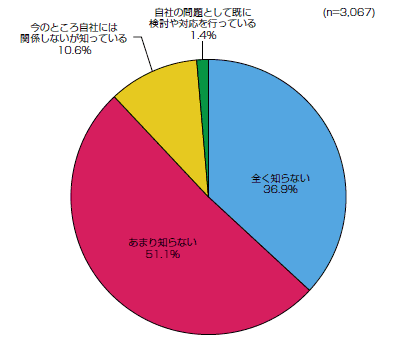

近年、標準必須特許を巡る紛争は深刻さを増しており、すでに、各国で裁判がいくつも起こされている(図133-7・8)。しかし、標準必須特許を巡る係争について、我が国製造業企業を対象にアンケート調査を行ったところ、9割近い企業が「全く知らない」「あまり知らない」と答えており、この問題に関する認識が著しく低いことが明らかとなった(図133-9)。

図133-7 標準必須特許を巡る最近の主な判例(海外)2020年3月25日時点

資料: 経済産業省作成

図133-8 標準必須特許を巡る最近の主な判例(国内)2020年3月25日時点

資料: 経済産業省作成

図133-9 標準必須特許の取り扱いをめぐる係争について

資料:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査」(2019年12月)

このようなことから、経済産業省特許庁では、2018年6月、標準必須特許を巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的とする「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した。また、経済産業省は、「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」注22を公表したところである(コラム参照)。

注22 本「考え方」は、経済産業省製造産業局総務課の委託により実施された「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する研究会」の報告書(2020年3月31日)に基づいて作成されたものである。