-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第1章第3節 製造業の企業変革力を強化するデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

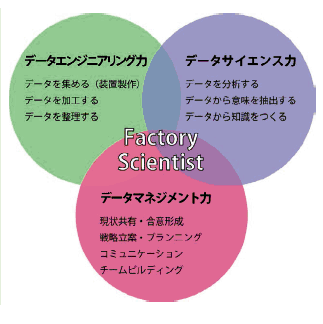

4.製造業のデジタルトランスフォーメーションに求められる人材

4.製造業のデジタルトランスフォーメーションに求められる人材

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望第3節 製造業の企業変革力を強化するデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

4.製造業のデジタルトランスフォーメーションに求められる人材

我が国製造業における人手不足状況は年々深刻化しており、ますます大きな課題となっている。過去のものづくり白書においても、度々同問題に触れ、デジタル化を通じた解決を模索してきた。ここでは、本節で論じてきたデジタルトランスフォーメーションを実現するために必要となる人材について、更に分析を深める。

(1)製造業のデジタル化に必要な人材とその確保状況

①我が国製造業における人材確保の状況

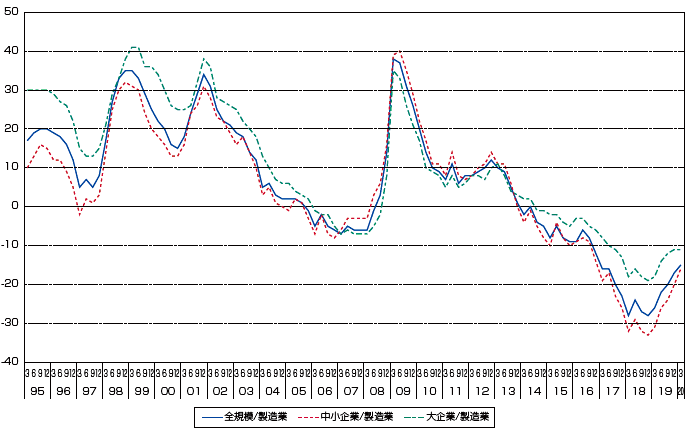

はじめに、我が国製造業における人材確保状況を概観する。本章第1節で確認したとおり、2020年3月時点での完全失業率は引き続き3%を下回る低水準で推移しており、低下傾向が続いている。一方、有効求人倍率は2018年4月から2019年6月までの間1.6倍を超える高水準が続いてきたが、その後は低下傾向となっており、2009年以降回復が続いていた有効求人倍率に変調が見られる結果となった(前掲:図111-19)。製造業の従業員不足感は、2014年以降「過剰」と答える割合を「不足」と答える割合が上回り、マイナスが続いているものの、2019年第1四半期から2020年第1四半期にかけては、大企業、中小企業共にマイナス幅が縮小傾向である。(図134-1)。

図134-1 製造業における従業員の不足感(規模別DI)

資料:日本銀行「短観」

②デジタル化に必要な人材

アンケートにおいて工程設計力が低下した理由を尋ねると、79.4%が「ベテラン技術者の減少」、19.1%が「間接部門の人員削減」と回答しており、ベテラン技能者の退職や人材不足は、エンジニアリングチェーンにも深刻な影響を与えていることが分かる(前掲:図132-8)。一方、工程設計力が向上した理由を確認すると、「生産技術、製造、調達といった他部門との連携強化(79.2%)」「営業、アフターサービスなどから顧客ニーズのフィードバックを強化(26.5%)」「デジタル人材の育成、確保(22.5%)」が上位に挙がっており、デジタル人材の活躍による部門間連携がエンジニアリングチェーンの強化に有効であることが示唆される(前掲:図132-7)。

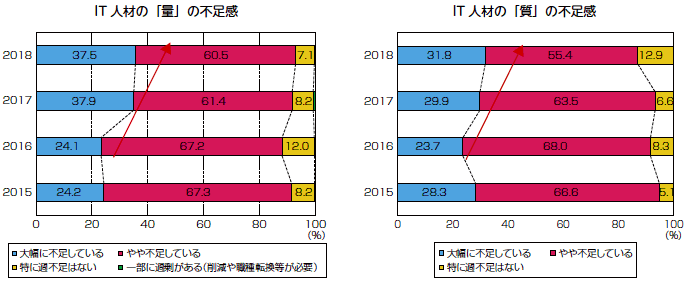

一方で、デジタル人材の供給は十分に進んでいない。「IT人材白書2019(独立行政法人情報処理推進機構)」の中でIT企業やユーザー企業に対して行われたアンケートによれば、特にIT人材の「量」の不足感が強まっている状況が確認できる(図134-2)。デジタル技術を理解しているIT人材の質・量両面での供給不足は、デジタル化によるエンジニアリングチェーンの強化に向けた課題の一つである。

図134-2 IT人材の「量」と「質」に対する過不足感

資料:独立行政法人情報処理推進機構「IT人材白書2019」より経済産業省作成

備考:無回答を除く

③システム思考の強化

エンジニアリングチェーンを強化するためには、各部門の個別最適ではなく全体最適を考慮してビジネス全体を俯瞰する能力も重要となるが、この能力は「システム思考」と呼ばれている。システム思考は「システムズエンジニアリング(システム工学)」として体系化されており、複数の専門分野にまたがる事象を統合し、統合された事象全体としてのシステムを成功させるために必要となるアプローチと手段を構築する力を指す。米国において汎用化されたもので、軍事産業、航空・宇宙産業などの隆盛に伴って大規模システムを設計し、運用するために必要不可欠な教育として同国で発展してきたとされる。

我が国における製造業のデジタル化は個別最適に陥ることが多く、システム思考を強化することが重要であると過去のものづくり白書においても繰り返し述べられてきた注23。このようなシステム思考は、米国において体系化されたものであるが、その一方で、システム思考は、「チームでの協働(協創)注24」という点において、日本的手法とされる「ワイガヤ」や「スリアワセ」と共通するという指摘もある注25。

注23 2017年版、2018年版

注24 慶応SDMのイノベーション教育 白坂氏提出資料(1)(文部科学省人材委員会(第62回 2013年9月4日)配付資料)https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/siryo/attach/1340846.htm

注25 内田孝尚「イノベーションと思考共通」(一般社団法人日本機械学会2017年度年次大会講演論文集[2017.9.3-6,(さいたま)])

しかし、2.(2)において指摘したように、我が国製造業における部門間の連携は必ずしも十分とはいえない状況にあり、システム思考に必要な「チームでの協働(協創)」の妨げとなっている。したがって、部門間を越えたデータ連携を進め、バーチャル・エンジニアリング環境を整備することは、「ワイガヤ」や「スリアワセ」といった「チームでの協働(協創)」を復活・発展させ、我が国製造業におけるシステム思考の導入を容易にするものと考えられる。

なお、システム思考は、現在、国内では慶応大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科などを中心に講座提供されており、多くの卒業生が輩出されている。部門間のデータ連携やバーチャル・エンジニアリング環境の整備と平行して、このようなシステム思考のできる人材を育成することで、エンジニアリングチェーンを強化していくことが重要であろう。

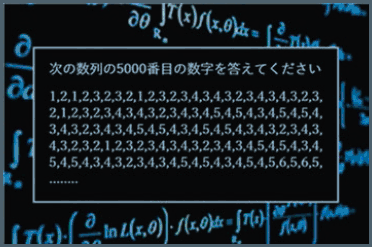

(2)数学―製造業のデジタル化に必須の知識

今後、製造業においてデジタルトランスフォーメーションが進み、IoT、AI等のデジタル技術が活用されるようになっていくに従って、これまで以上に必要性と重要性が増してくると思われる人材は、数学注26の知識や能力を有する人材である。

注26 ここでいう「数学」は、純粋数学、応用数学、統計学、確率論、さらには数学的な表現を必要とする量子論、素粒子物理学、宇宙物理学なども含む広範な概念であり、文部科学省・経済産業省「理数系人材の産業界での活躍に向けた意見交換会」報告書「数理資本主義の時代-数学パワーが世界を変える」(2019年3月26日)における「数学」の定義や、文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター報告書「忘れられた科学-数学」(2006年5月)における「数学研究」の定義をほぼ踏襲している。

例えば、数学の能力は、デジタル化した製造業に不可欠なデータ分析、モデリング、シミュレーションにおいて大いに発揮される。特にAIと人間との協調・協働においては、数学がAIの制御を始め、学習データや推定結果の信頼性を高めるために必ず必要となる。さらに、AI自体に画期的な技術革新を起こすともなれば、高度な現代数学の能力が決定的に重要になるであろう。AI以外にも、VR、AR、マテリアルズ・インフォマティクス、量子暗号や量子コンピュータ等、製造業に大きなインパクトをもたらすと予想されるデジタル技術革新の多くが、高度な数学の能力を要するものである。

また、数学は「モノや構造を支配する原理」を見出すための普遍的かつ強力なツールであり、数学の力によって、将来の変化が起こる前の予兆の検出、予測の精緻化、ビッグデータを重要な部分にのみ着目して活用することなどが可能となる注27。この数学の能力は、ダイナミック・ケイパビリティの要素の一つである「感知」を格段に強化するものであろう。

注27 注27 「忘れられた科学-数学」p.107

加えて、(1)において述べたように、今後は、全体最適を考慮してビジネス全体を俯瞰するシステム思考が重要性を増してくる。言い換えれば、具体的な課題を抽象化・一般化することによって俯瞰し、統合的に解決する能力が以前にも増して求められることになるが、その抽象化・一般化において、数学的な思考は大きな力を発揮する。

さらに、数学は、ライフサイエンス、ナノテクノロジー、環境科学、材料科学、物理学、化学、金融工学、経済学、社会学など様々な分野の科学技術の基盤となるため、数学の進歩は各分野の発展をもたらすほか、数学を軸とすることで異なる分野の課題を共通化し、分野融合的な技術開発が可能となる注28。ダイナミック・ケイパビリティ論に従っていうならば、数学は、異なる分野の知識を融合させて新たな価値を生み出す「共特化」を可能にするものである。

注28 「忘れられた科学-数学」p.106-7

このように、製造業のデジタル化を進め、そのダイナミック・ケイパビリティを強化する上で、数学の知識や能力を有する人材が非常に重要になると考えられる。

そこで、我が国における数学の水準について見てみると、数学研究についていえば、若い数学者の優れた業績を顕彰するフィールズ賞の受賞者数(3名)では、我が国は、世界第5位である。また、2006年に伊藤清(京都大学名誉教授)が、ガウス賞(社会の技術的発展と日常生活に対して優れた数学的貢献をした研究者に贈られる賞)の第1回受賞者となっており、さらに、2018年には柏原正樹(京都大学名誉教授)が、チャーン賞(生涯にわたる群を抜く業績を上げた数学者に贈られる賞)の第3回受賞者となっている。そして、これらの賞を授与する国際数学連合(IMU)の総裁を2018年まで4年間務めたのが、フィールズ賞受賞者でもある森重文(京都大学高等研究院長)である。このようなことから、我が国における数学の研究能力の水準は、他国に引けをとるものではないといえる。また、義務教育終了段階(15歳児)の生徒が知識・技能をどの程度活用できるかを評価した「経済協力開発機構(OECD)」の調査(PISA)によると、我が国の科学的リテラシーや数学的リテラシーは、国際的に見ても上位にあり、高いポテンシャルを持つことが分かる。さらに、高校生等が参加する「国際数学オリンピック」や「国際情報オリンピック」では、例年メダリストを輩出し、国際順位も上位にある注29。

なお、経済産業省が実施した「産業振興に寄与する理工系人材の需給実態等調査」では、2017年度採用予定人数と2019年度の採用希望人数を比較すると、全体的にはマイナス7.7%と採用希望人数が減少している中で、人工知能(プラス125.0%)やwebコンピューティング(84.7%)に加えて、統計・オペレーションズ・リサーチ(プラス90.9%)や数学(プラス69.2%)の割合が増加しており、我が国の企業が理数系人材の獲得に動いていることが明らかとなっている注30。

注29 「数理資本主義の時代-数学パワーが世界を変える」、p16-7

注30 平成29年度産業技術調査事業(産業振興に寄与する理工系人材の需給実態等調査)

しかし、製造業において数学の知識や能力を有する人材を活用する上では、課題もある。その一つは、我が国の若手数学者のうち、民間企業に進む者が比較的少ないということである。

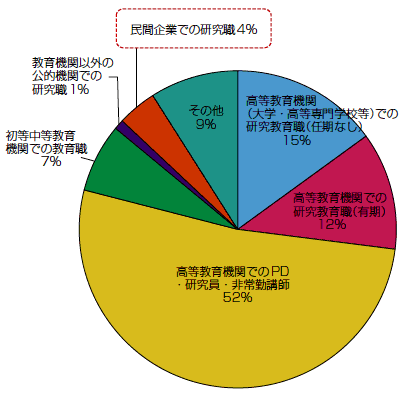

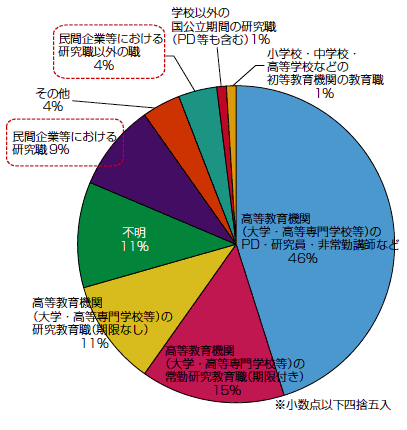

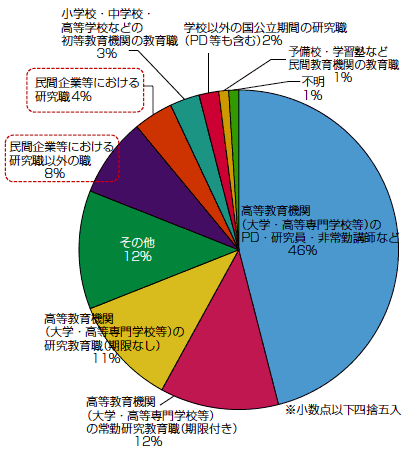

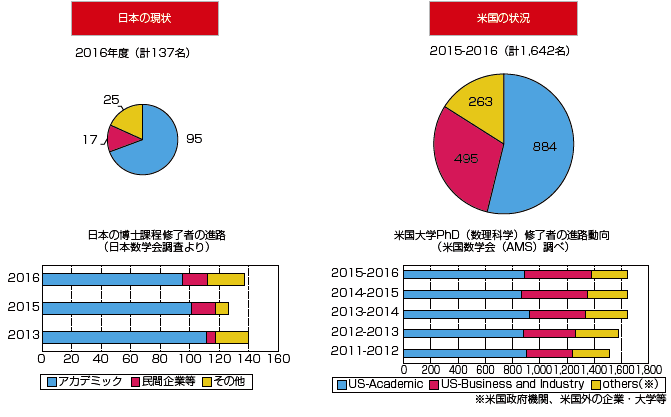

図134-3・4・5のとおり、我が国において、数学の博士後期課程を修了した者の進路状況については、修了後に高等教育機関に進むものが多く、民間企業等に進む者は2013年から2016年にかけて増加しているが、全体の12%程度となっている。

図134-3 数学・数理科学分野の博士後期課程修了者の進路(2013 年)

資料:日本数学会社会連携協議会調査より経済産業省作成

図134-4 数学・数理科学分野の博士後期課程修了者の進路(2015年)

資料:日本数学会社会連携協議会調査より経済産業省作成

図134-5 数学・数理科学分野の博士後期課程修了者の進路(2016年)

資料:日本数学会社会連携協議会調査より経済産業省作成

一方で、「American Mathematical Society」の調べによると、アメリカのPhD(数理科学)修了者数は、ここ数年増加傾向にあり、なかでも産業界へ進む者が年々増え、2016年には全体の約30%となっている(図134-6)。アメリカの動向で注目すべきは、PhD修了者の数が日本の10倍以上である上に、産業界へ進むPhD修了者が増えている一方で、学術界に進むPhD修了者は必ずしも減っているわけではないという点である。

図134-6 博士課程、PhD修了者の進路(日米)

資料:第2回「理数系人材の産業界での活躍に向けた意見交換会」資料9「文部科学省提出資料」p.4、p.5「博士後期課程修了者の進路等」より経済産業省作成

今後、我が国においても、若手数学者が、学術界のみならず製造業においても活躍できる機会が拡大することが望ましい。