-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第2章第1節 デジタル技術の進展とものづくり人材育成の方向性

- 2.ものづくり現場を取り巻く環境変化とものづくり人材の確保

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第2章 ものづくり人材の確保と育成第1節 デジタル技術の進展とものづくり人材育成の方向性

2.ものづくり現場を取り巻く環境変化とものづくり人材の確保

ものづくり現場を取り巻く不確実性が増す中で、環境変化による経営課題を、各ものづくり企業がどのように認識し、人材育成の方向性をどのように考えているのか、JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」から考察する。

(1)ものづくり現場が直面している経営課題

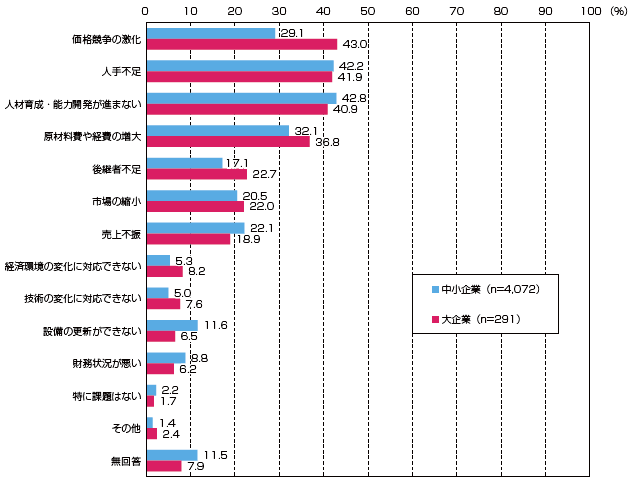

ものづくり企業が直面している経営課題をみると、大企業では「価格競争の激化」(43.0%)と回答した企業割合が最も高く、次いで「人手不足」(41.9%)、「人材育成・能力開発が進まない」(40.9%)が続く。中小企業では、「人材育成・能力開発が進まない」(42.8%)と回答した企業割合が最も高く、「人手不足」(42.2%)、「原材料費や経費の増大」(32.1%)と続いており、企業規模に関わらず、人材育成・能力開発にも課題を感じているものづくり企業が多い状況がうかがえる(図221-1)。

図221-1 ものづくり企業の経営課題(企業規模別)

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

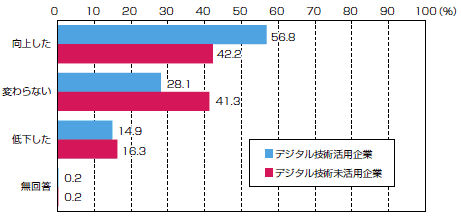

人材育成・能力開発への取組は、労働生産性にも良い影響がみられる。自社の労働生産性が3年前と比較して「向上した」と回答した企業の割合は、人材育成・能力開発がうまくいっていると認識している企業(56.8%)が、人材育成・能力開発がうまくいっていないと回答した企業(42.2%)を大きく上回っている。一方、自社の労働生産性が3年前と比較して「変わらない」、「低下した」と回答企業した企業は人材育成・能力開発がうまくいっていないと回答した企業が、人材育成・能力開発がうまくいっていると認識している企業を上回る(図221-2)。

図221-2 人材育成・能力開発の取組と3年前と比較した自社の労働生産性

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

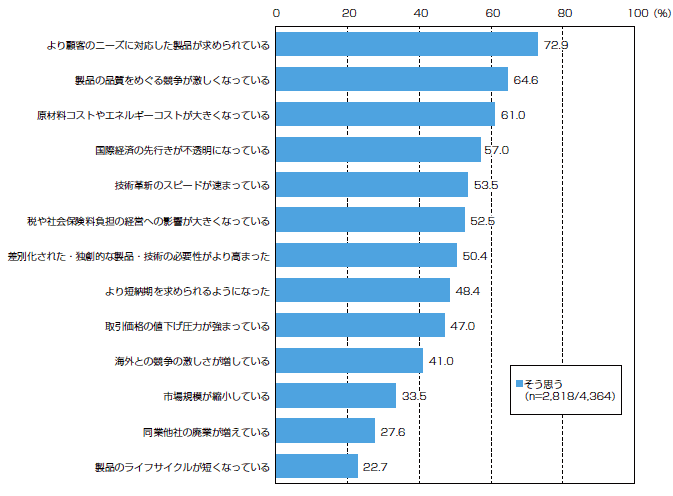

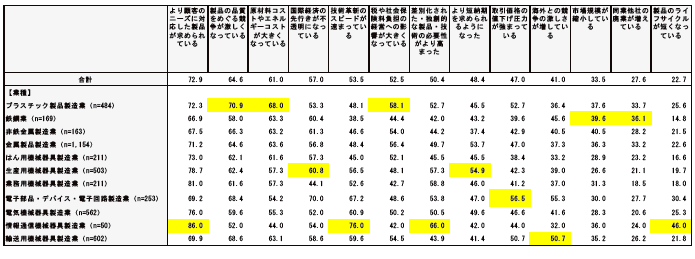

事業環境・市場環境の状況認識をみると、「より顧客のニーズに対応した製品が求められている」(72.9%)、「製品の品質をめぐる競争が激しくなっている」(64.6%)、「原材料コストやエネルギーコストが大きくなっている」(61.0%)、「国際経済の先行きが不透明になっている」(57.0%)といった経営課題に直結する、厳しい認識に基づいた回答が多数を占め、「同業他社の廃業が増えている」(27.6%)、「製品のライフサイクルが短くなっている」(22.7%)を大きく上回っている。(図221-3)(図221-4)

図221-3 事業環境・市場環境の状況認識

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

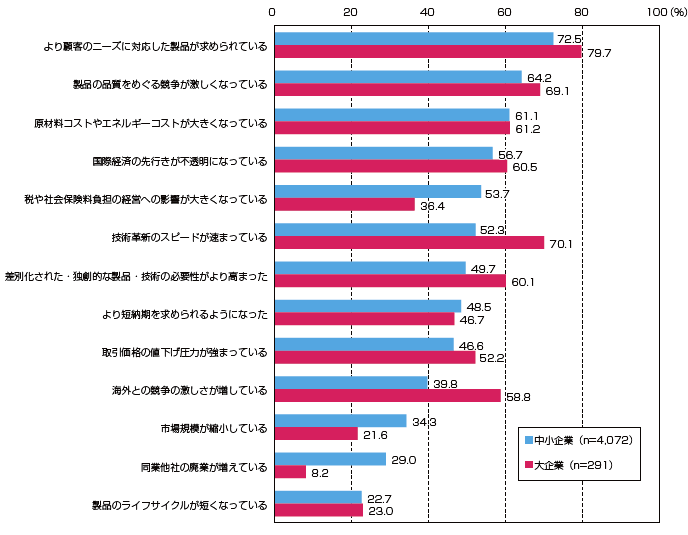

図221-4 事業環境・市場環境の状況認識(企業規模別)

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

企業規模別では、「技術革新のスピードが速まっている」、「海外との競争の激しさが増している」と回答した企業は、大企業が中小企業よりも高く、「税や社会保険料負担の経営への影響が大きくなっている」、「同業他社の廃業が増えている」と回答した企業は、中小企業が大企業よりも高くなっており、それぞれ20%程度の差がある。

また、これらを業種別にみると、プラスチック製品製造業で「品質」、「原材料・エネルギーコスト」、「税・社会保険料」、鉄鋼業で「同業他社の廃業」、「市場規模縮小」、生産用機械器具製造業で「国際経済の不透明さ」、「短納期」、電子部品・デバイス・電子回路製造業で「値下げ圧力」、情報通信機械器具製造業で「技術革新」、「製品のライフサイクル短期化」、「差別的・独創的」、「顧客ニーズ」、輸送用機械器具製造業で、「海外」の回答率がそれぞれ高い等、各業種の動向を反映した際も認められる(図221-5)。

図221-5 事業環境・市場環境の状況認識(業種別)

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

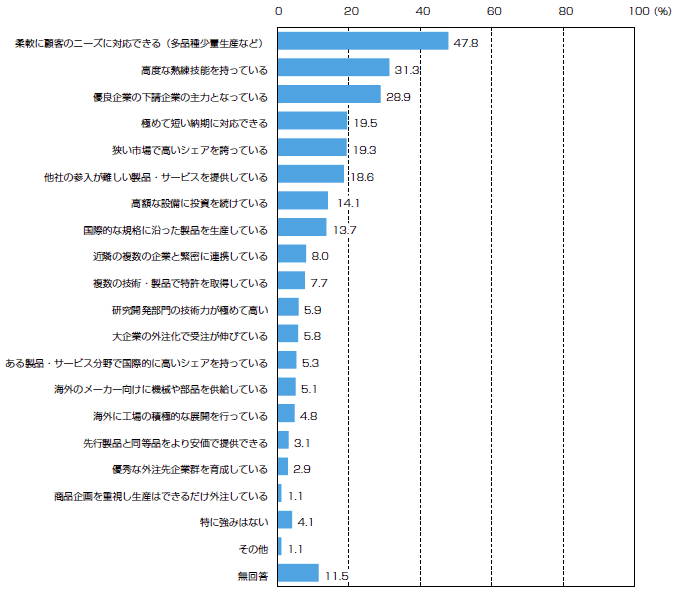

一方、自社の「強み」の認識については、「柔軟に顧客のニーズに対応できる(多品種少量生産など)」(47.8%)が最も多く、次いで「高度な熟練技能を持っている」(31.3%)、「優良企業の下請企業の主力となっている」(28.9%)、「極めて短い納期に対応できる」(19.5%)の順となり、事業環境認識にほぼ合致した強みを持っていると自己評価する企業が相当数に上ること、各課題対応共通の基盤となる「現場の高技能」を多数の企業が強みとして意識していることが認められる(図221-6)。

図221-6 自社の強みの認識複数回答(複数回答)

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

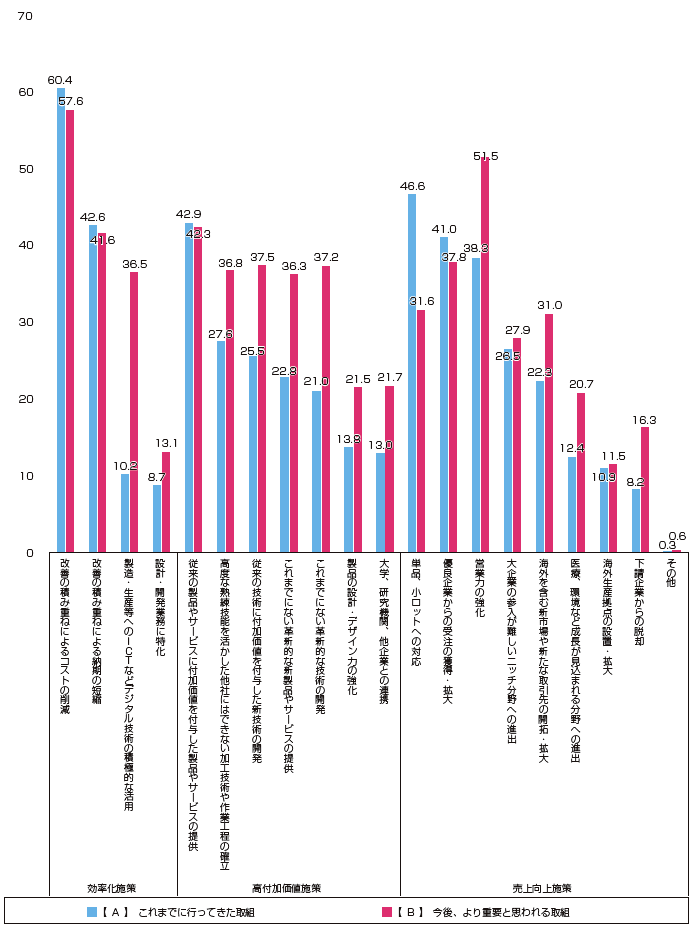

さらに競争力を高めるためのこれまでの取組としては、「改善の積み重ねによるコストの削減」(60.4%)、「単品、小ロットへの対応」(46.6%)、「従来の製品やサービスに付加価値を付与した製品やサービスの提供」(42.9%)、「改善の積み重ねによる納期の短縮」(42.6%)とつづき、売上向上に寄与する取組について回答した企業割合が81.0%であり、高付加価値の取組に関する回答は69.8%となっている。一方、今後さらに競争に勝ち抜いていくために重要となる取組としては、「改善の積み重ねによるコストの削減」(57.6%)、「営業力の強化」(51.5%)、「従来の製品やサービスに付加価値を付与した製品やサービスの提供」(42.3%)、「優良企業からの受注の獲得・拡大」(37.8%)と続いており、それぞれの回答を大別すると、売上向上に繋がる取組を重視する回答の81.5%に、高付加価値の取組に関する回答が79.2%と迫る(図221-7)。

図221-7 競争力を高める取組

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

また、「製造・生産等へのICTなどデジタル技術の積極的な活用」、「これまでにない革新的な技術の開発」は、今後より重要と思われる取組の方が、今まで行ってきた取組よりもそれぞれ26.3ポイント、16.2ポイント高くなっている。

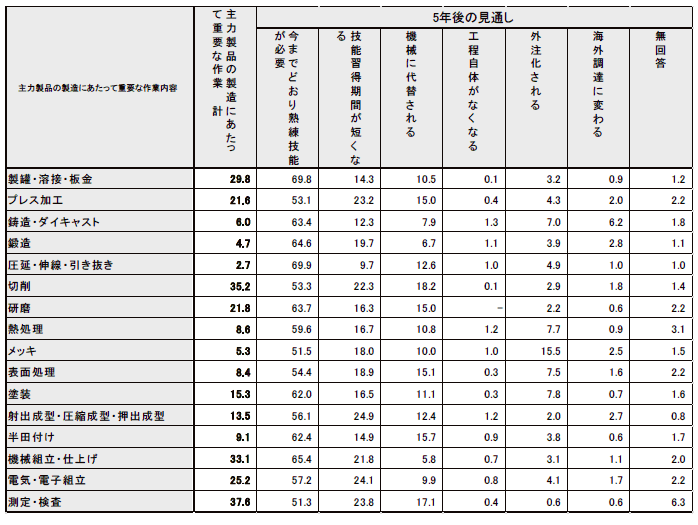

主要製品の製造に当たり重要となる作業について具体的な内容を問うと、「測定・検査」(37.6%)が最も多く、次いで「切削」(35.2%)、「機械組立・仕上げ」(33.1%)、「製罐・溶接・板金」(29.8%)となっている(図221-8)。今後の見込みとしても、いずれの技能も「機械に代替される」、「工程自体がなくなる」、「海外調達に変わる」といった見通しはごく少数で、過半が「今までどおり熟練技能が必要」としている(図221-8)。

図221-8 主力製品の製造に当たって重要となる作業と5年後の見通し

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

しかし、今後も必要となる熟練技能に関しては、課題を感じている企業も多い。2007年から、団塊の世代(1947年から1949年生れの世代)が60歳の定年を迎え、これまで養ってきた技能や技術をどのように継承していくか等の問題は「2007年問題」と呼ばれ、ものづくり産業において注目された。厚生労働省の能力開発基本調査によると、2007年調査時には、製造業の事業所の過半数が「技能継承に問題がある」としていたが、2016年調査時にはそれを上回るようになってきている。

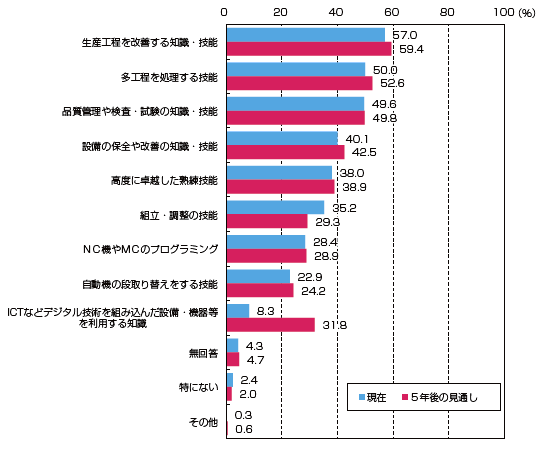

また、主要製品の製造に当たり鍵となっている具体的な技能を問うと、技能系正社員では「生産工程を改善する知識・技能」(57.0%)が最も多く、次いで「多工程を処理する技能」(50.0%)、「品質管理や検査・試験の知識・技能」(49.6%)となっており、この傾向は5年後の見通しと概ね一致する(図221-9)。

図221-9 主力製品の製造にあたり鍵となる技能(技能系正社員)

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

注:ここで言う技能系正社員とは、現在、ものの製造に直接携わる方。

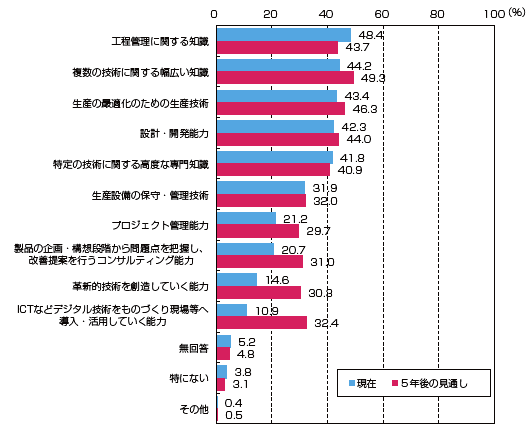

また、技術系正社員では「工程管理に関する知識」(48.4%)、「複数の技術に関する幅広い知識」(44.2%)、「生産の最適化のための生産技術」(43.4%)となっているが、5年後の見通しでは「複数の技術に関する幅広い知識」(49.3%)、「生産の最適化のための生産技術」(46.3%)、「設計・開発能力」(44.0%)となっている。技能系正社員、技術系正社員いずれにおいても、それぞれ「ICTなどのデジタル技術を組み込んだ設備・機器等を利用する知識」、「ICTなどのデジタル技術をものづくり現場等へ導入・活用していく能力」について、5年後の見通しが現在の認識の約3倍となっており、ものづくり企業が今後重要となってくる能力であると認識している様子がうかがえる(図221-10)。

図221-10 主力製品の製造にあたり鍵となる技能(技術系正社員)

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

注:ここで言う技能系正社員とは、現在、ものの製造に直接携わる方。

(2)人材確保の状況とその対応策

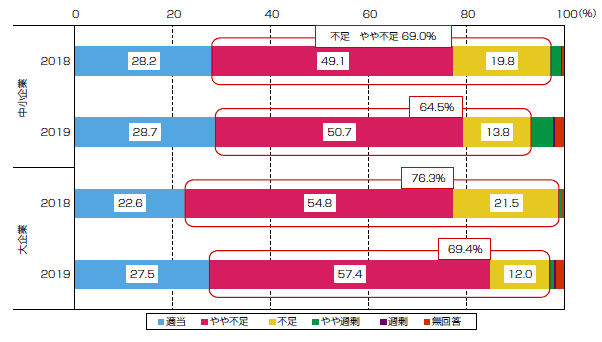

ものづくり企業の大きな経営課題の一つとして人手不足がある。ものづくり人材の過不足状況について、前年調査と比較すると、「不足」、「やや不足」と回答した企業の合計は大企業、中小企業ともにやや減少しているものの、いずれも約7割の企業が人手不足となっており、人材確保が大きな課題として顕在化し、深刻な課題となっていることがうかがえる(図222-1)。もっとも、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止めや雇用調整の可能性があるとする事業所もみられることから、ものづくり企業の課題認識については、今後よく注視していく必要がある。

図222-1 ものづくり人材の過不足状況

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

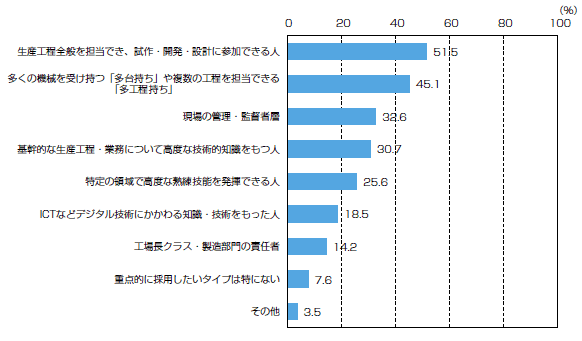

そうした中、企業が特に重点的に採用したいものづくり人材のタイプとしては、「生産工程全般を担当でき、試作・開発・設計に参加できる人」が51.5%、「多くの機械を受け持つ「多台持ち」や複数の工程を担当できる「多工程持ち」」が45.1%と続く(図222-2)。

図222-2 重点的に採用したいと考える人材

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

「無回答」は表示していない

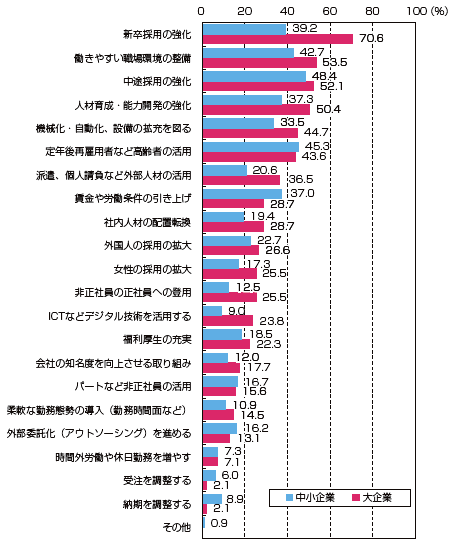

また、このような人手不足を解消する手段として行っている取組を企業規模別でみると、中小企業では「中途採用の強化」(48.4%)、「定年後再雇用者など高齢者の活用」(45.3%)と続き、大企業では「新卒採用」(70.6%)、「働きやすい職場環境の整備」(53.5%)と続いており、企業規模における取組の差を確認すると、「賃金や労働条件の引き上げ」は中小企業が大企業と比較して8.3ポイント高く、「新卒採用の強化」は大企業が中小企業と比較して31.4ポイント高くなっている。中小企業は中途採用により、即戦力となる人材の確保を強化する一方で、大企業は新卒採用により、中期的に人材確保を図る動きがみられる(図222-3)。

図222-3 ものづくり人材の確保などの人手不足解消策(企業規模別)

資料:JILPT「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」

注:「無回答」は表示していない