-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第2章第2節 ものづくり産業における人材育成の取組について

1.より効果的なものづくり訓練の実施に向けて

1.より効果的なものづくり訓練の実施に向けて

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第2章 ものづくり人材の確保と育成第2節 ものづくり産業における人材育成の取組について

1.より効果的なものづくり訓練の実施に向けて

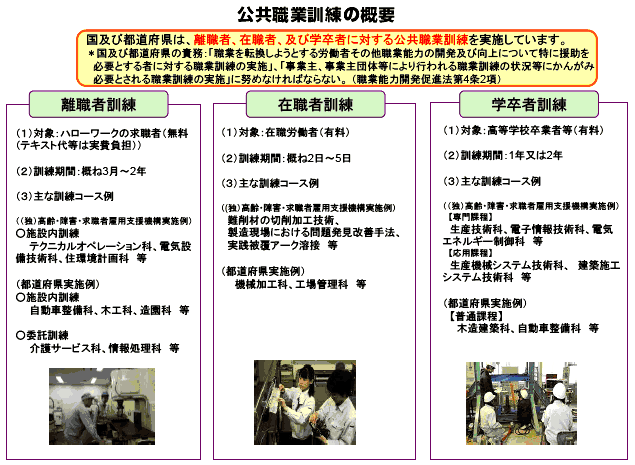

国、都道府県等は、職業能力開発促進法に基づき、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得するため、公共職業能力開発施設を設置し、①離職者訓練、②在職者訓練、③学卒者訓練を実施している注3。

注3 このほか、離職者向けの訓練として、主に雇用保険を受給できない方を対象とした求職者支援制度を実施している。訓練科目はサービス分野が中心となっている。

①離職者訓練(施設内訓練・委託訓練)

離職者を対象に、職業に必要な技能及び知識を習得させることによって再就職を容易にするための職業訓練

②在職者訓練

在職中の労働者を対象に、技術革新や産業構造の変化等に対応する高度な技能及び知識を習得させるための職業訓練

③学卒者訓練

高等学校卒業者等を対象に、職業に必要な技能及び知識を比較的長期間かけて習得させるための職業訓練

注4 2018年度においては、離職者訓練は、約10.6万人(国:約2.6万人、都道府県:約8万人)(うち施設内訓練は、約3.3万人(国:約2.6万人、都道府県:約0.7万人))、在職者訓練は、約12万人(国:約7万人、都道府県:約5万人)、学卒者訓練は、約1.7万人(国:約0.6万人、都道府県:約1.1万人)が受講した。

注5 国においては、高度で専門的かつ応用的な訓練、都道府県においては、基礎的な訓練や地域産業の人材ニーズに対応した訓練を実施することで、適切に役割分担を図っている。

公的職業訓練の認知度を上げ、真に必要としている方に利用していただくため、2016年11月に「ハロートレーニング~急がば学べ~」という愛称・キャッチフレーズを作り、2017年10月にロゴマークを策定した。

今後は、本愛称・キャッチフレーズ及び本ロゴマークのキャラクター(愛称「ハロトレくん」)を活用し、キャリアアップや安定的な就職を目指す多くの方々にとって、公的職業訓練が職業スキルや知識を習得するための有効なツールであることの理解と、制度の活用促進に引き続き取り組むこととしている。

また、2018年9月にはハロートレーニングを始めとした人材開発施策全体の認知度及び関心度向上のための広報活動に協力する「ハロートレーニングアンバサダー」を任命し、人材開発施策全体のさらなる利用促進を図ることとしている。

(1)訓練ニーズを踏まえたものづくり訓練の実施

ポリテクセンター及びポリテクカレッジにおける職業訓練は、全国レベルで訓練水準の維持・向上を図るとともに、各地域の訓練ニーズに応じた訓練となるよう、地域ごとに訓練内容をアレンジして実施している。また、在職者訓練については、あらかじめ設定された訓練コースに加え、各企業の人材育成ニーズに即して設定するオーダーメイド型注6の訓練も実施している。

注6 企業から「自社の課題や目的にあった研修を実施したい」、「公開されている訓練コースでは日程の都合が合わない」、といった要望があった場合に、個別に訓練コースを設定し、実施している。

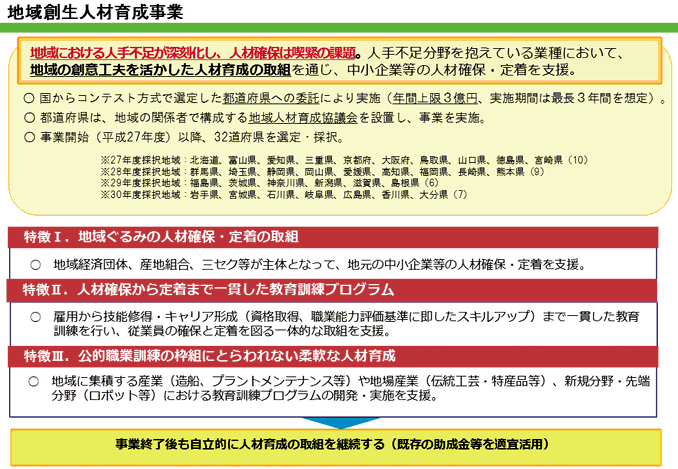

さらに、全国的な雇用情勢の改善や労働需要の高まりなどに伴い、一層の人手不足が懸念されるところであり、地方創生の観点からも、それぞれの地域の特性を踏まえた人材の確保・育成対策の強化が必要になっている。このため、2015年度に、人手不足分野を抱えている地域において、従来の公的職業訓練の枠組みでは対応できない、地域の創意工夫を活かした人材育成の取組を支援するため、「地域創生人材育成事業」を創設した。この事業は、都道府県から提案を受けた事業計画の中から効果が高いと見込まれる取組を企画競争で選定し、年間3億円を上限に最大3年間、新たな人材育成プログラムの開発を都道府県に委託して行うものである。2019年度までに、32の道府県において地域の実情に応じた事業が実施された。

加えて、各都道府県においては、都道府県労働局の参集の下、労使団体、機構、都道府県、民間教育訓練関係団体等により構成される地域訓練協議会を開催し、求職者支援訓練に係る職業訓練実施計画を策定している。さらに地域全体の人づくりの視点で効果的な職業訓練を推進するため、2014年度から、都道府県と都道府県労働局が職業訓練も含めた包括的な協定を締結することや地域訓練協議会を活用すること等により、関係者のニーズを踏まえた公共職業訓練と求職者支援訓練の一体的な計画の策定を推進することとしている。

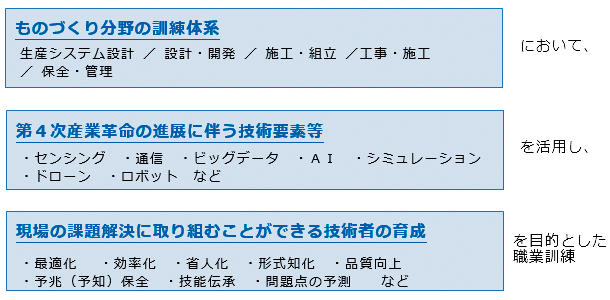

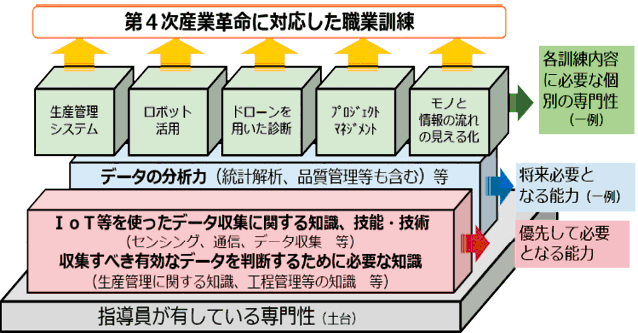

また、職業能力開発総合大学校では、第4次産業革命の進展による中小企業の人材ニーズ、人材育成ニーズ及び仕事の変化等を捉え、また、技術動向を整理することにより、第4次産業革命に対応して中小企業の求める人材の顕在化を図り、それを踏まえて、離職者訓練、在職者訓練、高度技能者養成訓練にどのような訓練内容が求められているかを明確化し、指導技法、教材作成等の考察と共に訓練の実施に繋げ、職業訓練の質のさらなる向上と、量の拡大を図ることを目的とした、「第4次産業革命に対応した職業訓練のあり方研究会」を2018年に立ち上げ、検討を行った。

(2)ものづくりの現場に求められる能力を身につけることのできる職業訓練の実施

国は、全国ネットワークによるスケールメリットをいかしたカリキュラムの作成、生産現場のリーダーを育成する「事業主推薦制度注7」の実施、全国の公共職業能力開発施設等において職業訓練の指導を担う職業訓練指導員(「テクノインストラクター注8)の養成により、全国規模でものづくり現場の動きを踏まえた訓練水準の維持・向上を図り、企業において真に必要とされる人材を育成するための取組を実施している。

注7 ポリテクカレッジの専門課程・応用課程(各2年間)で企業推薦の受け入れを行うもの。

注8 指導員の認知度向上を図るとともに、国として周知・広報活動に活用することにより、指導員となり得る人材・候補者を発掘し、今後の指導員の継続的かつ安定的な確保に資することを目的として、2017年11月24日に決定した指導員の愛称である。

カリキュラムの作成については、成長が見込まれる分野における訓練カリキュラム開発も行っており、例えば、生産現場においてロボット技術を活用した生産システムの構築・運用管理等ができる人材を育成する「生産ロボットシステムコース」のカリキュラムを開発し、それに基づいた職業訓練をポリテクカレッジで実施している。

また、地域のものづくり企業における生産現場のリーダーを育成するため、ポリテクカレッジにおいて、事業主が雇用する従業員を推薦する入校試験制度を設け、ポリテクカレッジの高度なものづくり人材を育成する教育訓練により、中小企業等の人材育成の支援を行う「事業主推薦制度」を実施している。

テクノインストラクターの養成については、機構の職業能力開発総合大学校において、テクノインストラクターとしての就業を希望する者に対する指導員養成訓練、及び在職のテクノインストラクターに対する指導員技能向上訓練(スキルアップ訓練)を実施している。

指導員技能向上訓練では、技術革新等に対応するための先端技術・専門性拡大の研修や、指導力向上のための指導技法・教材開発等の研修を実施している。また、職業能力開発総合大学校の講師が各地域に出向いて訓練を実施するなど、全国のテクノインストラクターが受講しやすい環境整備を図っている。

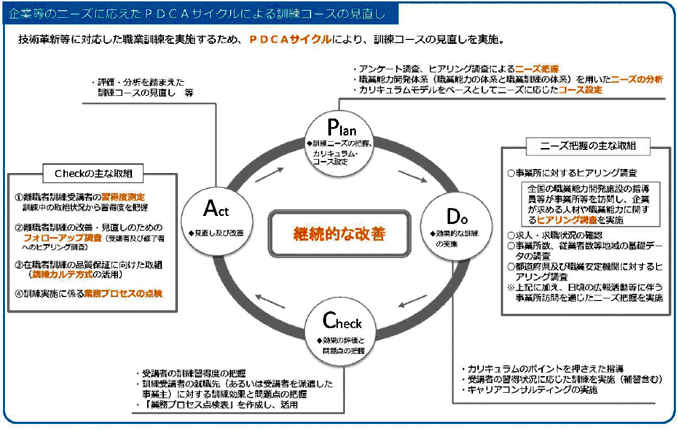

(3)産業界や地域の訓練ニーズを踏まえた訓練基準や分野の不断の見直し

機構の職業能力開発総合大学校においては、最新の技術革新などの動向を踏まえた職業訓練内容への見直しや企業の人材ニーズを把握するための調査を実施しており、それを踏まえ、ポリテクセンター及びポリテクカレッジの訓練カリキュラムの見直しを行っている。また、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルにより、訓練コースの見直しを実施している。例えば、2019年度の離職者訓練コースの設定に当たり、機構の2018年度の訓練コースのうち3割程度の訓練カリキュラムの見直しを実施した。具体的には、電気工事及びシーケンス制御に関する技能・技術を習得する内容により実施していた「電気設備技術科」について、IoT機器の導入により情報通信機器の通信に関する人材ニーズが増加していることから、LAN構築及び住宅配線の施工に関するカリキュラムを追加し、人材ニーズの変化への対応を図った。

(4)地域創生人材育成事業

全国的な雇用情勢の改善や労働需要の高まりなどに伴い、一層の人手不足が懸念されるところであり、地方創生の観点からも、それぞれの地域の特性を踏まえた人材の確保・育成対策の強化が必要になっている。このため、2015年度より、人手不足分野を抱えている地域において、従来の公的職業訓練の枠組では対応できない、地域の創意工夫を活かした人材育成の取組を支援するため、「地域創生人材育成事業」を実施している。この事業は、都道府県から提案を受けた事業計画の中から効果が高いと見込まれる取組を企画競争で選定し、年間3億円を上限に最大3年度間、新たな人材育成プログラムの開発などを都道府県に委託して行うものである。これまで、2019年度までに32の道府県において地域の実情に応じた事業が実施された。