-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第2章第2節 ものづくり産業における人材育成の取組について

3.企業内の人材育成などによる職業能力開発の推進

3.企業内の人材育成などによる職業能力開発の推進

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第2章 ものづくり人材の確保と育成第2節 ものづくり産業における人材育成の取組について

3.企業内の人材育成などによる職業能力開発の推進

(1)企業内の人材育成

「平成30年度能力開発基本調査」(厚生労働省)によると、人材育成に関して問題点があると回答した事業所は、76.8%となっており、製造業では、全体よりも高い77.1%となっている。人材育成に関する問題点としては、「指導する人材が不足している」「人材育成を行う時間がない」などに加え、「育成を行うための金銭的余裕がない」が挙げられている。

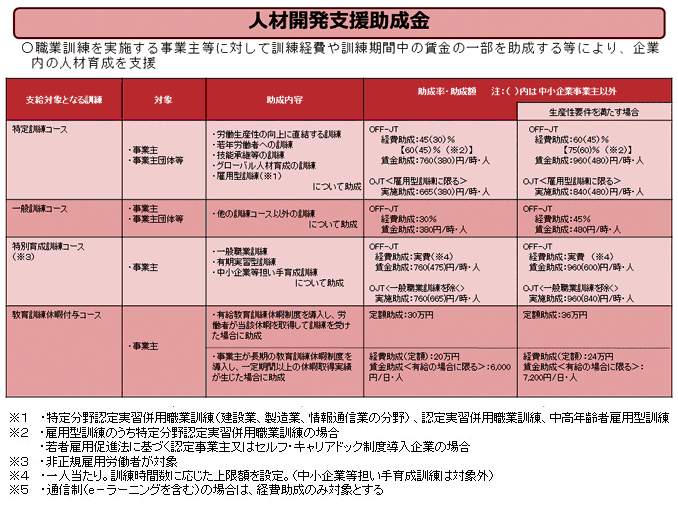

このため、雇用する労働者に対して職業訓練を計画に沿って実施する事業主に対して助成する「人材開発支援助成金」により、企業内における労働者の人材開発の効果的な促進を図っている。

特に、同助成金によるものづくり人材の育成については、製造業、建設業などの事業所が厚生労働大臣の認定を受けたOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を実施する場合には、同助成金の中で最も高い助成率により助成することで支援している。また、熟練技能を承継するための職業訓練や若年労働者を育成するための職業訓練、労働生産性の向上に直結する職業訓練を実施した場合にも高い助成率により助成することで支援している。さらに労働生産性が向上している企業に対しては、助成率の引き上げを行っている。

なお、2019年4月からは、企業内における人材育成を引き続き効果的に推進すると共に、雇用する労働者の職業能力の向上や企業の労働生産性の向上に資するよう、以下の見直しを行った。

具体的には、

① リカレント教育機会の拡充を図ることを目的として、eラーニングを活用した職業訓練についても助成対象に追加、

② 個人の学び直しに資する環境の整備として、長期の教育訓練休暇制度を導入実施した事業主への助成メニューを追加、

③ 中堅企業向けの人材開発支援策として、支給対象が中小企業に限定していた一般訓練コース・教育訓練休暇付与コースについて、大企業も助成対象に拡大、することなどとしている。

(2)事業主団体等が実施する認定職業訓練

事業主や事業主団体などの行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備などについて厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、申請により訓練基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練という。

認定を受けることの主なメリットとして、中小企業事業主などが認定職業訓練を行う場合、国や都道府県が定める補助要件を満たせば、国及び都道府県からその訓練経費などの一部につき補助金を受けることができる。また、認定職業訓練の修了者は、技能検定を受検する場合又は職業訓練指導員の免許を取得する場合に、有利に取り扱われる。

認定職業訓練の2018年度の訓練生数は約20.8万人となっており、金属・機械加工関係などのものづくり分野でも認定職業訓練は多く実施されている。

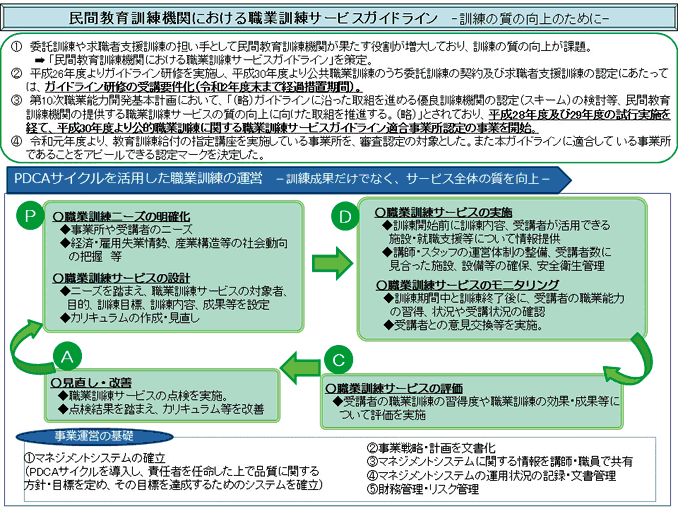

(3)民間教育訓練機関における職業訓練サービスの質の向上に向けた取組

公共職業訓練と求職者支援訓練のうち、約8割を民間教育訓練機関が担っており、民間教育訓練機関の訓練サービスの質の向上は喫緊の課題である。厚生労働省では、2011年12月に「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」を策定し、訓練の質の向上のため、同ガイドラインの普及・定着に向けて、全国で「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修」と「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」審査認定のための事業を実施している。職業訓練サービスガイドラインには、いわゆるPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを活用して職業訓練サービスの運営・改善を図っていくための体制や方法が示されているが、これに加えて、具体的な例示や、取組事例が豊富に取り込まれ、自己診断表も添付されるなど、民間事業者が自主的に取り組みやすい内容になっている。

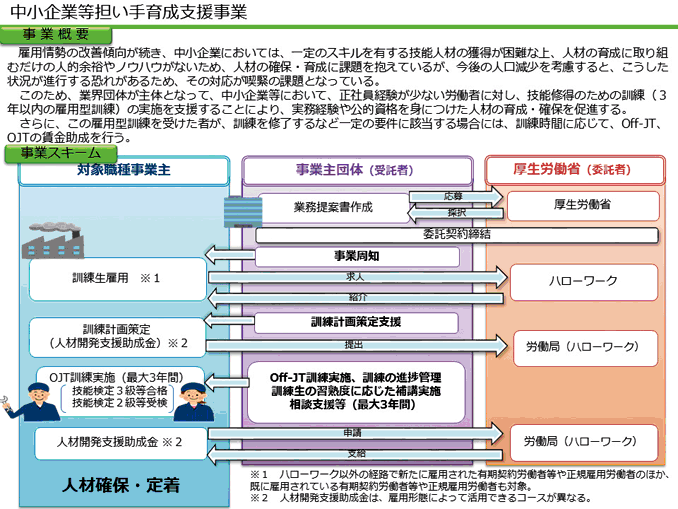

(4)中小企業などの担い手育成支援事業

雇用情勢が改善傾向にある中で、今後の人口減少を考慮すると、建設業や製造業を始めとする多くの業界で人材の確保・定着が一層困難となる恐れがあり、その対応が喫緊の課題となっている。また、これらの業界の多くは一定のスキルを身に付けなければ、人材の長期定着が難しい業界でもある。

そこで、業界団体などが主体となって、中小企業などの正社員経験が少ない労働者に対し、訓練の計画策定や進捗管理、確実な技能取得ための訓練(3年以内の雇用型訓練)の実施を支援する「中小企業など担い手育成支援事業」を2018年度に創設し、業界での実務経験や公的資格を身につけた人材の育成、事業所の生産性向上や、明確な目標を持って働きながら訓練を受ける環境の整備を行っている。