-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第2章第2節 ものづくり産業における人材育成の取組について

4.若者のものづくり離れへの対応

4.若者のものづくり離れへの対応

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第2章 ものづくり人材の確保と育成第2節 ものづくり産業における人材育成の取組について

4.若者のものづくり離れへの対応

(1)ポリテクカレッジを始めとする学卒者訓練

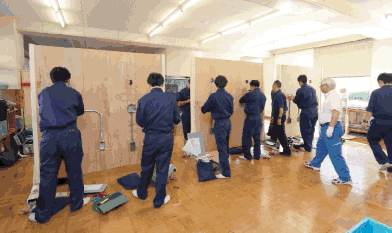

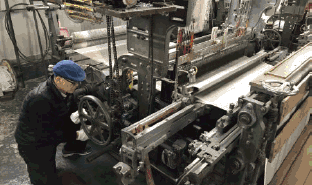

全国のポリテクカレッジや都道府県の職業能力開発校・短期大学校では、高等学校卒業者等に対し、ものづくり分野を中心とした学卒者訓練を実施している。例えば、ポリテクカレッジでは、高等学校卒業者等を対象に、機械加工や機械制御の専門的技能・技術を習得する「生産技術科」等において、高度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践技能者を育成し、さらにその修了生等を対象とした「生産機械システム技術科」等において、製品の企画・開発や生産工程の構築・改善・運用・管理等に対応できる生産現場のリーダーを育成し、ものづくり産業を担う企業へ送り出している。

また、ポリテクカレッジでは、学生のものづくり技能の習得に対する意識を高め、訓練で身につけた技能・技術の成果を発揮するために、ものづくり分野に関連する各種競技大会及び技術交流展示会等への参加も行っている。

2019年度のポリテクカレッジ等の訓練生は約6千人、都道府県の職業能力開発校・短期大学校の訓練生(学卒者訓練)は約1万2千人である。

(2)若年者への技能継承

若者のものづくり離れが見られる中、長年培われた技能の継承が重要である。

このため、2013年度から、ものづくり分野で優れた技能、豊富な経験等を有する熟練技能者を「ものづくりマイスター」として認定注9し、若年技能者等に対する実技指導を行っている(「ものづくりマイスター」制度)。この実技指導は、若年技能者の人材育成を行う企業、業界団体、教育訓練機関にものづくりマイスターを派遣し、職種に必要な様々な技能の要素が盛り込まれた課題(技能競技大会の競技課題、技能検定の実技課題等)を用いて実施している。

注9 2019年度末現在 認定者数(累計値)11,515人

また、2016年度から、ITリテラシーの強化や、将来のIT人材育成に向けて、小学生から高校生にかけて情報技術に関する興味を喚起するとともに、情報技術を使いこなす職業能力を付与するため情報技術関連の優れた技能をもつ技能者を「ITマスター」として派遣している。

(3)ものづくりの魅力発信

若年者が進んでものづくり技能者を目指すような環境を整備するために、ものづくり技能者の社会的評価の向上を図ることや、子供から大人までの国民各層において、社会経済におけるものづくり技能の重要性について広く認識する社会を形成することが重要である。

また、ものづくりは、日本ならではの伝統や文化と密接に結びついている面も大きい。このようなものづくりのブランド性を高め、技能の継承に社会的な光を当てていく観点からも、様々なものづくりの魅力発信の取組が求められている。

このような観点から、以下の取組を進めているところである。

①卓越した技能者(現代の名工)

広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適性に応じて誇りと希望を持って技能労働者となってその職業に精進する気運を高めることを目的として、卓越した技能者(現代の名工)を表彰している。被表彰者は、次の全ての要件を満たす者のうちから厚生労働大臣が技能者表彰審査委員の意見を聴いて決定している。

<要件>

① 極めて優れた技能を有する者

② 現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者

③ 就業を通じて後進技能者の育成に寄与するとともに、技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者

④ 他の技能者の模範と認められる者

②各種技能競技大会

子供から大人まで国民各層で技能尊重の気運を醸成し、ものづくり人材の育成の重要性が再認識されるよう、以下の大会等の実施及び参加を行っている。

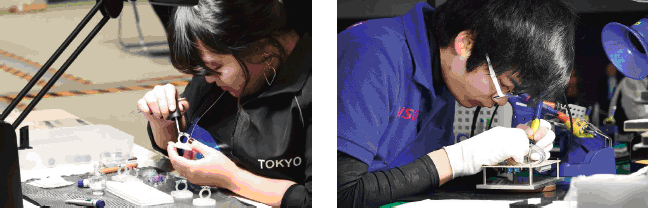

(ア)技能五輪国際大会

青年技能者(原則22歳以下)を対象に、技能競技を通じ、参加国・地域の職業訓練の振興及び技能水準の向上を図るとともに、国際交流と親善を目的として開催される大会である。1950年に第1回大会が開催され、1971年からは原則2年に1回開催されており、我が国は1962年の第11回大会から参加している。

直近では、2019年8月にロシア連邦・カザンで第45回技能五輪国際大会が開催された。日本選手は、42職種の競技に参加した結果、「情報ネットワーク施工」、「産業機械組立て」の2職種で金メダルを獲得したほか、銀メダル3個、銅メダル6個、敢闘賞17個の成績を収めた。金メダル獲得数の国・地域別順位は、第7位であった(第1位中国(16個)、第2位ロシア(14個)、第3位韓国(7個))。

次回は2021年9月に中国・上海での開催を予定している。

(イ)技能五輪全国大会

国内の青年技能者(原則23歳以下)を対象に技能競技を通じ、青年技能者に努力目標を与えるとともに、技能に身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般に対して技能の重要性、必要性をアピールすることにより、技能尊重気運の醸成を図ることを目的として実施する大会である。1963年から毎年実施している。

直近では、2019年11月に愛知県の愛知県国際展示場を主会場として第57回技能五輪全国大会を開催し、全42職種の競技に全国から1,239人の選手が参加した。

(ウ)全国障害者技能競技大会(アビリンピック注10)

注10 「アビリンピック」(ABILYMPICS)は、「アビリティ」(ABILITY・能力)と「オリンピック」(OLYMPICS)を合わせた造語。

障害のある方々が日頃職場などで培った技能を競う大会であり、障害者の職業能力の向上を図ると共に、企業や社会一般の人々に障害者に対する理解と認識を深めてもらい、その雇用の促進を図ることを目的として開催している。

全国アビリンピックは、1972年からおおむね4年に1度開催される国際アビリンピックの開催年を除き毎年開催されている。

直近では、2019年11月に第39回大会が、愛知県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の共催により開催され、382名の選手が参加して、「家具」、「義肢」、「歯科技工」などのものづくり技能を含む23の種目について競技が行われた。

国際アビリンピック

障害のある人々が職業技能を競い合うことにより、障害者の職業的自立の意識を喚起すると共に、事業主や社会一般の理解と認識を深め、さらに国際親善を図ることを目的として開催されている。

第1回国際アビリンピックが国連で定めた「国際障害年」である1981年に日本・東京で開催されて以来、おおむね4年に1度開催されており、直近では第9回大会が2016年3月にフランス・ボルドーで開催された。

次回は2021年5月にロシア・モスクワでの開催を予定している。

(エ)若年者ものづくり競技大会

職業能力開発施設、工業高等学校などにおいて技能を習得中の若年者(原則20歳以下)で、企業などに就職していない者を対象に、技能競技を通じ、これら若年者に目標を付与し、技能を向上させることにより就業促進を図り、併せて若年技能者の裾野の拡大を図ることを目的として実施する大会である。2005年からほぼ毎年実施している。

直近では、2019年7~8月に、福岡県のマリンメッセ福岡(現:マリンメッセ福岡A館)を主会場として第14回若年者ものづくり競技大会を開催し、全15職種の競技に全国から443人の選手が参加した。

(オ)技能グランプリ

特に優れた技能を有する1級技能士などを対象に、技能競技を通じ、技能の一層の向上を図るとともに、その熟練した技能を広く国民に披露することにより、その地位の向上と技能尊重気運の醸成を図ることを目的として実施する大会である。1981年度から実施しており、2002年度からは2年に1度開催している。直近では、2019年3月に、兵庫県の神戸国際展示場を主会場として第30回技能グランプリを開催し、全30職種の競技に全国から533人の選手が参加した。

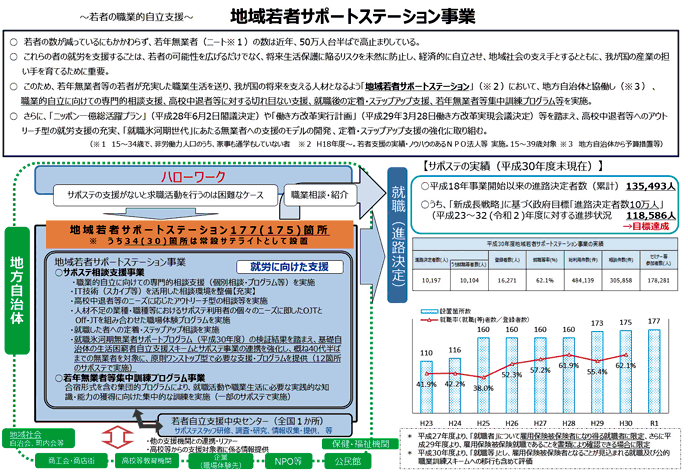

(4)地域若者サポートステーション

地域若者サポートステーション(愛称:「サポステ」)は、働くことに悩みを抱えている15歳から39歳(一部は40代半ば)までの若年無業者などに対し、就労実現に向けた支援を地方自治体と協働で行う施設である。サポステは、厚生労働省が委託した若者支援の実績やノウハウのあるNPO法人などが実施しており、全国に設置されている。

サポステでは、①キャリアコンサルタントなどによる一人ひとりの課題に応じた専門的な相談や各種プログラム、②個々のニーズに応じたOJTとOFF-JTを組み合わせた職場体験プログラム、③生活面のサポートと職場実習の訓練を集中的に実施する若年無業者など集中訓練プログラム(一部のサポステ)、④就労後の職場定着のためのフォローやより安定した就労形態へのステップアップのための支援、⑤高校などとの連携強化による高校中退者や進路未決定卒業者などに対するアウトリーチ(訪問)型などの就労支援を実施している。

また、2018年度においては、就職氷河期に学校卒業期を迎えたおおむね40代前半の無業者に対する職業的自立支援の有効性や支援手法に係る課題などを整理、分析するためのモデル事業(就職氷河期無業者総合支援サポートプログラム)を全国10か所のサポステで試行的に実施した。

さらに、2019年度においては、就職氷河期無業者支援サポートプログラムの検証結果等を踏まえ、概ね40代半ばまでの無業者を対象に、基礎自治体の生活困窮者自立支援スキームとサポステ事業の連携を強化し、原則ワンストップ型で必要な支援・プログラムを提供するモデル事業(就職氷河期等無業者一体型支援モデルプログラム)を全国12か所のサポステで2か年にかけて試行的に実施している。