-

- 政策について

- 白書・報告書

- 製造基盤白書(ものづくり白書)

- 2020年版

- HTML版

- 第1部第2章第2節 ものづくり産業における人材育成の取組について

5.社会的に通用する能力評価制度の構築

5.社会的に通用する能力評価制度の構築

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

第2章 ものづくり人材の確保と育成第2節 ものづくり産業における人材育成の取組について

5.社会的に通用する能力評価制度の構築

働く者の能力開発や評価をより的確に行っていくためには、企業が求める職務や人材像を能力要件として具体的に示すとともに、労働者も企業が示す能力要件に照らして不足している職業能力の開発向上を図ることができるような、双方をつなぐ「共通言語」が求められている。

(1)技能検定制度

技能検定は、労働者が有する技能を一定の基準に基づき検定し公証する国家検定制度であり、ものづくり労働者を始めとする労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の社会的地位の向上などに重要な役割を果たしている。

技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種ごとに等級に区分(一部職種を除く)して、実技試験と学科試験により実施しており、合格者は「技能士」と称することができる。

技能検定の職種は、2020年4月1日現在、130職種であり、製造業における中心的な検定職種(機械保全職種、電子機器組立て職種など)については、特に工業高校生の受検が過去6年間で急増している。2018年4月1日からは、エントリーレベルの3級の受検資格をさらに緩和したところであり、今後とも、技能検定の受検勧奨などを通じた普及拡大を図っていくことにより技能習得に取り組む若年者が増えることが期待されている。

本制度は1959年度から実施され、2018年度には全国で約81万人の受検申請があり、約32万人が合格している。制度開始からの累計では、延べ約697万人が技能士となっている。

また、ものづくり分野において人材を確保するためには、労働者の有する能力が公証される技能検定により、キャリアアップの動機付けを行うことが効果的である。このことから、2017年9月から、技能検定2級と3級について、都道府県などが受検料の軽減を図ることにより、技能検定を受検しやすい環境を整備する場合に、当該経費について支援を行っている。具体的には、ものづくり分野の技能検定の2級又は3級の実技試験を受検する35歳未満の者に対して、最大9,000円を支援するものであり、技能習得に取り組む若年者が増えることが期待されている。

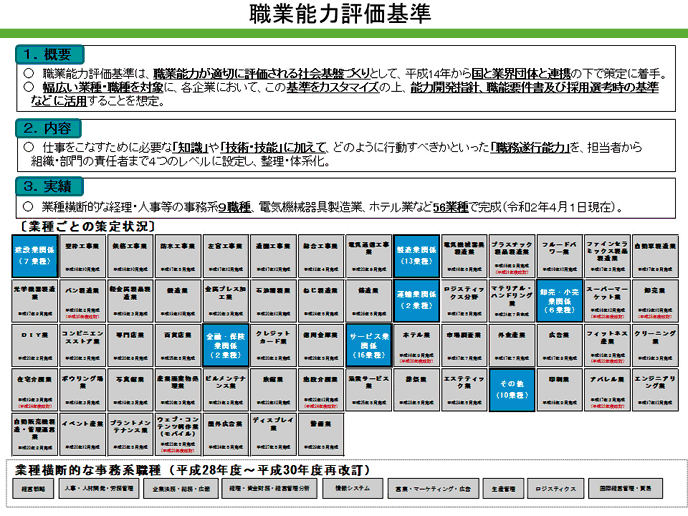

(2)職業能力評価基準

職業能力評価基準は、職業能力を客観的に評価する能力評価のいわば「ものさし」となるよう、業界団体との連携の下、詳細な企業調査による職務分析に基づき、仕事をこなすために必要な職業能力や知識に関し、担当者から組織や部門の責任者に必要とされる能力水準までレベルごとに整理し体系化したものである。

業種横断的な経理・人事等の事務系9職種のほか、電気機械器具製造業、自動車製造業、金属プレス加工業等製造業・建設業を含む業種別に策定しており、2020年4月現在、56業種が完成している。

(3)社内検定認定制度

社内検定認定制度は、職業能力の開発及び向上と労働者の経済的社会的地位の向上に資するため、事業主などが、その事業に関連する職種について雇用する労働者の有する職業能力の程度を検定する制度であって、技能振興上奨励すべき一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が認定する制度である。

2020年4月1日現在、49事業主など128職種が認定されており、認定を受けた社内検定については、「厚生労働省認定」と表示することができる。