日頃から近海の魚を多く食べる場合を想定するなど、国際的な方法に基づいて海洋放出による人体への影響を評価したところ、日常受けている放射線(自然放射線)からの影響と比べ約100万分の1から7万分の1と、影響が極めて小さいことが確認されており、近海でとれる魚に安全上の問題はありません。

さらに、海洋放出の前後で、定期的にモニタリングを実施し、海や魚類の放射性物質濃度に大きな変化が発生していないか確認します。

これまでどおり、安心しておいしい産品をお楽しみください。

-

ベクレル(Bq)って何?

シーベルト(Sv)って何? -

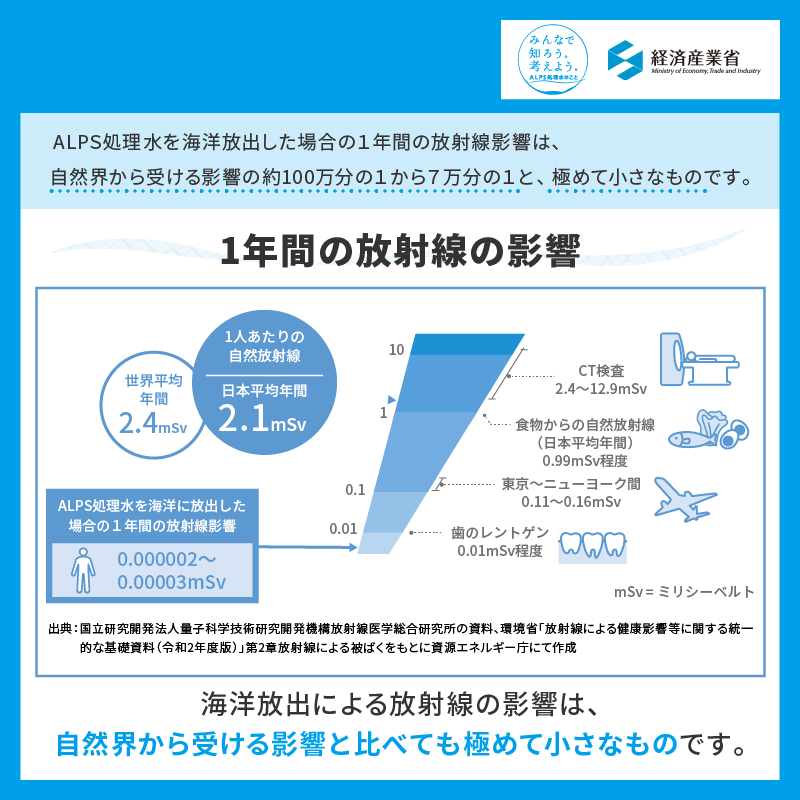

放射線に関する単位には、放射線を出す能力に着目したものと、放射線から受ける影響に着目したものがあります。

ベクレル(Bq)は、放射性物質が放射線を出す「能力」を表す単位で、数値が大きいほど「放射性物質からたくさんの放射線が出ている」ことを意味します。

シーベルト(Sv)は、放射線によって人体がどれくらい影響を受けるかを表す単位で、数値が大きいほど「人体が受ける影響が大きい」ことを意味します。

同じベクレルの数値でも、放射性物質の種類によってシーベルトの数値は変わります。例えば、トリチウムは比較的影響が小さく、同じベクレルのセシウム137を摂取した場合と比べると、シーベルトは数百分の1になります。

-

水産物のトリチウムのモニタリング

はどのように実施するの? -

令和4年度から実施してきた世界で一般的に使われている方法での測定(年間200検体:分析結果が分かるまで1~2か月)に加え、

令和5年度から、より迅速に分析できる方法(年間180検体)を実施し、得られた結果は水産庁のウェブサイトで速やかに公表します。

-

モニタリング結果はどこで確認

できるの? -

各省庁等が行う海水等のモニタリング結果については、環境省の専用サイトでまとめて閲覧できます。

また、東京電力が実施するモニタリング結果についても、東京電力が作成したサイトで公開しています。

このウェブサイトでも、モニタリングの結果を一目でわかるマーク形式で表示するページを公開しているのでぜひご覧ください。