特定計量器の技術Q&Aについて

質問目次

1.一般事項

| Q1 | ①特定計量器検定検査規則第15条中の「器差を容易に調整することができないもの」とはどのようなものですか。 ②同条中の「性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない」とはどのような意味ですか。 |

|---|---|

| (答) ①例えば外箱で覆われており、特殊な工具を使用しなければ、又は強い力で故意にこじ開けなければ構造上器差を調整することができないもの、及び電子封印により器差調整不可に設定されているものなどが考えられます。 ②構造上器差を容易に調整することが可能なものは、当該部分に事業者封印又は検定証印による封印をすることをいいます。 |

|

| Q2 | OEMにより製造した特定計量器に、発注者の依頼によって製造事業者以外の社名及び製品名を表記することは可能ですか。また、この場合、製造している工場において検定を受けることは可能ですか。 |

| (答) 製造事業者名以外の社名及び製品名を表記することは計量法の範疇外であり可能です。また、検定の実施場所に関する計量法上の規定はないので、必要な検査設備等が整っていればどこでも可能となります。 なお、実際に製造している事業者が計量法上の届出製造事業者及び型式承認製造事業者となりますので、これらの事業者が、製造の届出、型式の承認などを受け、届出製造事業者名、型式承認表示等の必要な事項を表記しなければなりません。 |

|

| Q3 | 部品を仕入れて組立製造する場合の特定計量器に付す特定計量器検定検査規則第7条第3項第1号の製造事業者名等の表記は、部品の製造事業者ですか。それとも、組立製造事業者ですか。 |

| (答) 最終的に組み立てて製造した者の製造事業者名等の表記となります。 |

|

| Q4 | 特定計量器検定検査規則第7条第3項第3号に規定する「製造番号」の表記方法は、どのようにするべきですか。 |

| (答) 「製造番号」は、製品個々に固有の番号を付すものとします。ただし、大量生産品であって製品個々に固有の番号を付すことが難しいものについてはロット番号を付しても差し支えはありません。 |

|

| Q5 | 特定計量器検定検査規則第12条第2項中の「型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示」とは具体的にどのような表示ですか。 |

| (答) メーカー独自に定めている器種型式番号や製造番号等により当該特定計量器と同一の型式に属することが確認できる表示のことです。 |

|

| Q6 | 特定計量器検定検査規則第14条に規定する複合特定計量器とはどのようなものですか。 |

| (答) 構造上一体となっている場合に、一方の計量器に対して器差・性能に影響をおよぼす計量器のことです。 ただし、次の組み合わせは複合特定計量器とはみなしません。 ・量器用尺付きタンクと大型車載燃料油メーター ・複目量はかり ・自動車等給油メーターのうち、一つの筐体内に複数のメーターが共通の要素(計算器,フィルター,空気分離器,換算装置など)をもたないもの |

2.個別的事項

| Q1 | JIS B7611-2 9.1.2e)に規定する「使用場所の表記」の表記方法について、どのようにするべきですか。 |

|---|---|

| (答) 市町村名までを見やすいところに表記して下さい。 |

|

| Q2 | JIS B7611-2 9.1.2e)に規定する「使用場所」とは、実際にはかりを使用する場所を指すのですか、それとも同一市町村又は同一県内であれば計量検定所、製造事業者の工場等でもよいのですか。 |

| (答) 実際にはかりを使用する場所を指します。 |

|

| Q3 | JIS B7611-2 JA.2.1.2.3等の繰返し性の検査において、必要な試験荷重が40㎏まで程度のはかりは、一度に20kgの分銅を2個載せることはできますが、それ以上になると零から順次負荷する方法になります。このような方法でよいですか。 |

| (答) 一度に負荷できない場合は、順次負荷する方法で行っても差し支えはありません。 |

|

| Q4 | 特定計量器検定検査規則第15条で規定する封印について、特定計量器の修理のために封印シールを破棄した場合、修理検定を受けるためには、型式承認図面にあるシールと同じシールしか認められないと解釈してよいですか。また、届出修理事業者が封印シールに替えて封印玉により封印することは可能ですか。

|

| (答) 修理後に型式承認図面に記載されている封印の方法以外でも可能です。ただし、修理事業者名が明確に判断できることが必要となります。また、その際、修理事業者名が明確に判断できるのであれば封印玉での封印も可能です。 |

|

| Q5 | 精度等級H級、M級及びO級の非自動はかりの偏置荷重の試験において、分銅を載せる位置は、被計量物を支える箇所の数によって、JIS B7611-2の図JA.2又は図JA.3を適用することになっていますが、支持点の数が明確でない電気式はかりは、どちらを使用するのですか。 |

| (答) JIS B7611-2の図JA.3を適用します。 |

|

| Q6 | 次のような切換装置によって、計量範囲が変更できる精度等級M級の複目量はかりについて、JIS B7611-2 JA.3.2.4.1 a)の使用地域の区分の表記は、区分の数を2として適用してもよいですか。 (計量範囲:ひょう量:目量:目量の数) (0~31kg:31kg:10g:3100) (0~60kg:60kg:20g:3000) (0~150kg:150kg:50g:3000) |

| (答) 複目量はかりの使用地域は、目量の数の量の最大のものを基準として表記します。このはかりは、目量の数が3000を超えているので、使用地域の区分は1つと判断します。 |

|

| Q7 | 電気抵抗線式はかりの使用者の変更に伴い、届出製造事業者又は届出修理事業者が、JIS B7611-2のJA.3.2.4.1 a)の使用地域の区分(9区→1区)、又はJA.1.2 g)の「重力加速度の範囲」又は「値」の変更をする場合、重力の加速度の大きさの補正をするために器差調整という修理行為を行うが、この場合、計量法第49条(検定証印等の除去)第1項の規定に基づく「検定証印等の除去」の他に、同法第2項の規定に基づく「型式承認の表示の除去」もしなければなりませんか。 |

| (答) 器差調整しても型式承認表示の除去に該当しません。(計量法施行規則第12条第1項で規定する国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)が示す構造の範囲における修理に該当するのであれば、型式承認表示の除去は不要です。) |

|

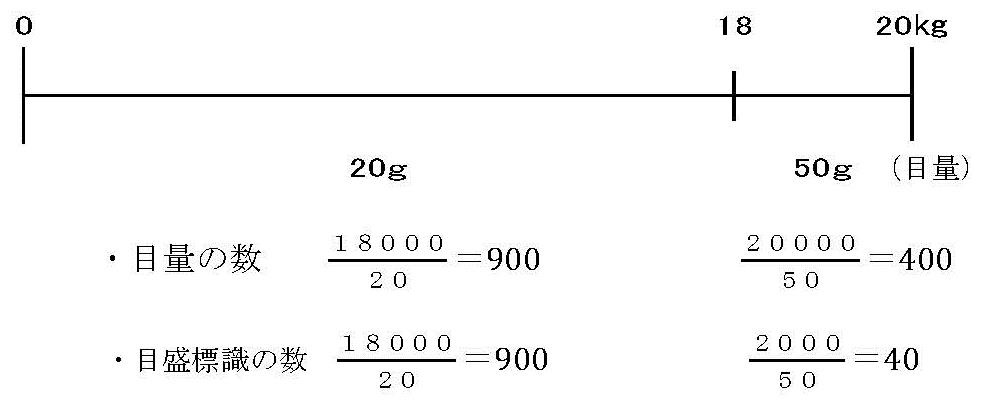

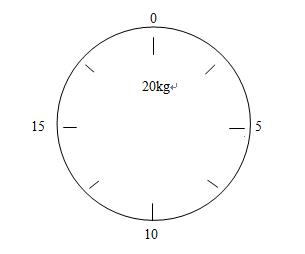

| Q8 | 非自動はかりのJIS B7611-2の3.3.2.5の目量の数と施行令第2条第2号の目盛標識の数の解釈はどのように考えればよいですか。 |

| (答) 目量の数とは「ひょう量を目量又は表示された感量で除した値」であり、下記の多目量はかり(アナログ及びデジタル表示機構のもの)については、次のとおりとします。  (本はかりの目盛標識の数は、941=900+40+1)となります。 同じ目量であっても下図のような表示機構が回転する指針を使用する機械式はかりにおいては、0とひょう量の目盛標識が同じになります。  よって目盛標識の数は、940 = 900(0~18kgまで) + 40(18~20kg) となります。 |

|

| Q9 | JIS B7611-2の附属書JCの実用基準分銅の貸出しは可能ですか。貨出し可能の場合、質量標準管理マニュアルを作成し、承認を得る際に、貸出しについてマニュアルに盛り込む必要はありますか。 |

| (答) 製造・修理事業者が所有する実用基準分銅を使用して検定・検査を行うことは可能ですので、実用基準分銅、質量標準器、質量比較器等を貸出すことも可能です。この場合、貸し出しを受ける者の質量標準管理マニュアルに借用する前後の実用基準分銅の構造検査、器差検査、輸送管理方法及び借用の手続規定等の必要事項を規定する必要があります。 |

|

| Q10 | JIS B7611-2の附属書JCの実用基準分銅(2級及び3級)を調整するための基準器公差が1tを超えるものについては認められていませんが、作成は認められるのですか。 また、認められるとしたら100g以上1t以下の基準器公差を適用するのですか。 |

| (答) 実用基準分銅(2級及び3級)は、表す質量について規定がなく、1トンを超える分銅の製作は可能です。1トンを超える実用基準分銅の基準器公差は、2級実用基準分銅は、表す質量の10万分の5、3級実用基準分銅については表す質量の10万分の15となります。 |

| Q1 | 目量1リットルの家庭用水道メーターの立入検査(使用中検査)において、JIS B8570-2の附属書JBに規定する附属書JA.1のとおり、器差検定と同様に取り込み量を200リットル以上として検査してよいですか。 |

|---|---|

| (答) 基準水道メーターを用いた器差検定の場合、計量体積は被試験メーターの目量の200倍以上で、200L以上の取り込み体積となります。なお、検査流量は、JA.3のとおりです。 |

|

| Q2 | 上蓋の付いている水道メーターを、(地上用保護ケースに収納するため)上蓋を外して使用する行為は法的に問題はないのですか。 |

| (答) 検定証印及び基準適合証印並びに表記事項に欠格が生じる場合は、上蓋を外して使用してはなりません。 |

| Q1 | 混合油は計量法施行令第2条第5号の(3)燃料油に該当しますか。また、混合油を簡易燃料油メーター等で計量に用いた場合、当該燃料油メーターは検定対象となるのですか。 |

|---|---|

| (答) 燃料油に該当します(2サイクル原動機に使用する混合油は揮発油に該当)。したがって、検定の対象となります。 |

|

| Q2 | 特定計量器検定検査規則第356条第1項第1号に規定される「自動車等給油メーター」には漁船用の給油メーターは含まれますか。 |

| (答) 漁船に給油する燃料油メーターは、自動車等給油メーターに含まれます。 |

|

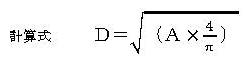

| Q3 | 流量計を2個並列に接続して同時に作動させ、使用最大流量を大きくしたタイプの燃料油メーターがありますが、このタイプの口径表示は等価方式による口径面積換算の数値が表記されています。この場合、燃料油メーターの種類としてはこの等価口径を用いて特定計量器検定検査規則第356条第1項第2号又は第3号に分類してよいですか。 |

| (答) 等価口径を燃料油メーターの口径として、分類についてもこの等価口径を用いて分類します。 * 等価口径:燃料油メーターの各口径から計算された面積和に相当する口径  D:等価口径(mm) A:各口径から計算された面積和(mm2) A=a1+a2(mm2) an=πd2/4(mm2) d:各口径(mm) |

|

| Q4 | JIS B8572-1 5.6の「定量装置」とは、計量器本体に装備されるものに限定されると解してよいですか。例えば、POS側に契約体積を入力できる機構がある場合には、これは「定量装置」に該当しないと解してよいですか。 |

| (答) 計量器本体に限らず、POS側等に契約体積を入力できる機構があれば定量装置と解します。 |

| Q1 | ゲージ圧力で最大圧力が0.01MPaの微圧計は、計量法施行令第2条第8号のイの特定計量器として検定対象になりますか。 |

|---|---|

| (答) ゲージ圧で最大圧力が0.01MPaの圧力計は、絶対圧に直すとゲージ圧+大気圧となります。したがって、計ることができる圧力が0.1MPa以上になり、検定対象です。なお、基準液柱型圧力計のうち水柱型圧力計を使用すれば検定可能です。 |

| Q1 | ガスメーターの表記について、JIS B8571の10.2 n)に「体積を積算するためのパルス出力器をもつものは、単位体積当たりの発信パルス数(・・・m3/p又は・・・L/p)」、また10.2 o)に「取り外し可能な付加装置を作動させるための駆動軸をもつものは、その軸の一回転当たりの体積(C=・・・m3/rev又はL/rev)、最大許容トルク(M=・・・N・mm)及びその回転方向」とありますが、この規定の必要性は何ですか。 |

|---|---|

| (答) JIS B8571の10.2 n)の規定は、ガスメーターの計量値をパルス発信機構により外部出力する場合において、その外部出力の計量値の正確性を確保するために表記するものです。 また10.2 o)の規定は、取り外し可能な付加装置をガスメーターの駆動軸に作動させる場合において、その付加装置は当該ガスメーターの計量値に影響をおよぼす可能性があり、その影響については駆動軸に掛かる負荷により個々の差異があるために、その仕様を表記するものとなります。 |

|

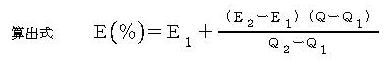

| Q2 | ガスメーターの検定に用いる基準ガスメーターの器差は、どのように求めるのですか。 |

| (答) 基準ガスメーターの基準器検査成績書に記載されている検査流量は、必ずしもガスメーターの検定に用いる検定流量の器差が記載されているとは限りません。従って、ガスメーターの検定を行う際には、下記の要領で検定流量に対する器差を内挿により算出し求めることとします。 1.検定流量を決定する。 2.基準器検査成績書から検定流量を挟む上下の流量の器差を調べる。 3.検定流量を挟む上下の流量とその流量の器差の差による勾配を求める。 4.検定流量に応じる器差を算出する。  E :内挿により得られる器差(検定流量の器差)(%) E1 :下流量の器差(%) E2 :上流量の器差(%) Q :検定流量(m3/h) Q1 :下流量(m3/h) Q2 :上流量(m3/h) |

| Q1 | ガラス製婦人体温計には、基礎体温の変化を記録するための「OV値」が表記されていますが、この表記は、特定計量器検定検査規則第8条第1項に規定する「法定計量単位等以外の計量単位による表記等」に該当するのですか(検定において構造上不合格となるのですか)。 |

|---|---|

| (答) OV値は計量単位ではないため、該当しません。 |

| Q1 | 平成27年11月1日以前に型式承認を受けた型式の騒音計(以下「旧型式騒音計」という。)において一つの旧型式騒音計でワイドレンジのあるものは、複数のレンジにおいて検査基準レベルの値が各々とれるものがあります。したがって、検査基準レベルがとれるすべてのレンジについて検査を行う方法がありますが、適正な検査基準レベルの選択法を示してください。 〔例 旧型式騒音計のレンジ:dB〕 20~80 30~90 40~100 50~110 60~120 70~130 80~140 |

|---|---|

| (答) 旧型式騒音計のうち、複数のレンジにおいて検査基準レベルの値が各々とれるもののJIS C1516 5.5の適用については、経過措置期間中(平成39年10月31日まで)は、目盛標識の範囲の60%に相当する表示値が検査基準レベル(80~90dB)として示されているようなレンジ(例では60%に相当する表示値が86dBである50~110dBのレンジ)とすることができます。該当するレンジが複数ある場合はレベルの高い方のレンジを選ぶことができます。 なお、次の場合はJIS C1516 9.3 b)の添付文書に記載されている製造事業者が指定する基準レベルレンジで実施します。 ①平成27年11月1日以降に型式承認を受けた騒音計 ②平成39年11月1日以後の旧型式騒音計 ③上記経過措置期間中、平成27年4月検則改正の新基準を適用する旧型式騒音計 上記②及び③は、製造事業者の発行した添付文書又は製造事業者に照会することによって実施します。 |

お問合せ先

イノベーション・環境局 計量行政室

お問合せの前に

よくある質問と回答をご覧ください。

お問合せは以下の問合せフォーム(メールによる問合せ)よりお願いいたします。

問合せフォームへ

※現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。

回答には1週間程度を見込んでおりますが、御質問の内容や照会の状況等により、

さらにお時間を要する事もございますので、予めご了承ください。