日系製造業の海外拠点の生産性は向上、国内生産性は横ばい;「グローバル生産性」計測の試み

2017年1月25日

昨今、日本企業の生産性に対する関心が高まっていますが、日系製造業のグローバル化が進む現状を踏まえると、日本企業の生産性の変化を、海外拠点における生産性変化とあわせて評価することが必要であると考えられます。

今回は、経済解析室で作成しているグローバル出荷指数を用いて、簡易的に生産性を計測し、その変化を確認してみました。

「グローバル生産性」とは、グローバル出荷指数/(海外現地法人の従業員数+国内従業員数)で算出しています。より詳細な説明については、本分析における「生産性(効率性)」の考え方![]() をご覧ください。

をご覧ください。

グローバル生産性のピークは2007年

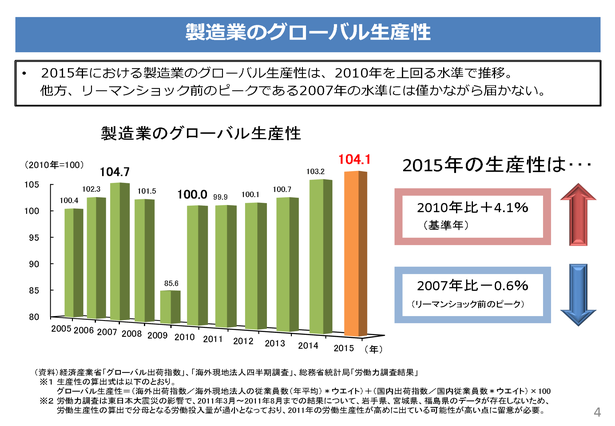

グローバル出荷指数は、2001年分から存在しています。製造業全体のグローバル生産性は、いわゆるリーマンショックまで上昇傾向で推移しており、2007年がピークとなっています。2008年、09年と大きく生産性は低下し、2012年以降は再び上昇基調が続いています。

その結果、2015年は、2007年の水準には僅かながら届きませんでしたが、ここ10年では最も高い高水準で、ピーク時の水準に迫るレベルとなっていました。

海外拠点の生産性は、ここ数年で2割以上向上

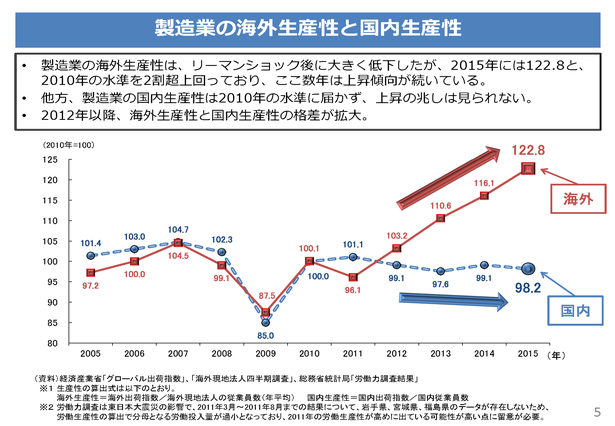

製造業の海外生産性(海外現地法人の生産性)と国内生産性(国内拠点の生産性)の動きをみると、2012年頃から両者の動きに乖離が見られはじめ、上昇する海外生産性に対して、横ばい圏で推移する国内生産性という動きが、ここ数年続いています。2015年のグローバル生産性が上昇したのは、国内生産性が伸び悩む中、海外生産性の向上が全体をけん引したことが要因であると分かります。

2010年比で見て、2015年の海外生産性指数は122.8となり、2割以上向上しています。

実は生産性が低下している輸送機械工業

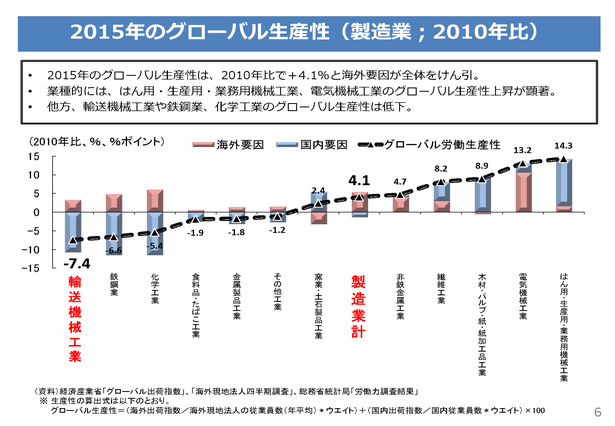

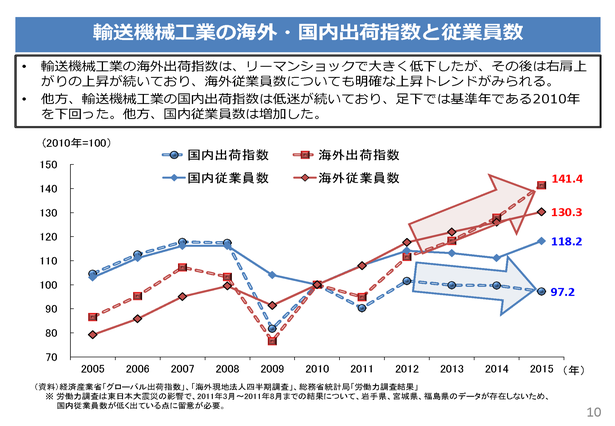

日本の製造業の中核であり、グローバル化の進展著しい輸送機械工業のグローバル生産性の変化をみると、意外なことに、2015年の輸送機械工業のグローバル生産性は、2010年比で低下していました。国内拠点の生産性(国内要因)の低下によるものです。

変化の内訳をみると、やはり海外生産性指数は100を上回っていますが、国内生産性指数は90を割り込むレベルに落ち込んでいます。背景にあるのは、海外現地法人の海外従業員が、2010年から3割以上増加していることと、国内出荷の低下にもかかわらず国内従業員が2割近く増加していることです。つまり、日系輸送機械工業の従業者がグローバルに増加していることが、グローバル生産性の「低下」の背景にあるのです。

輸送機械工業は、ここ数年、高い収益を上げていますが、雇用を国内外で急拡大させており、労働生産性は上昇していないという意外な計算結果となりました。

グローバル出荷指数は、数量指数を志向して作成されており、これを用いた労働生産性は、「物的生産性」と呼称され、名目価格や為替レートの影響は除外されています。そのため、名目貨幣単位で計測する収益と物的生産性の変動は、必ずしも同じ方向を向くとは限らないことにご留意ください。

- ミニ経済分析「日系製造業の海外拠点の生産性は向上、国内生産性は横ばい;「グローバル生産性」計測の試み」のページ

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20170125minikeizai.html

本経済解析室ニュースは印刷用のPDFでも御覧いただけます。印刷用ファイル![]() をダウンロードして印刷してください。

をダウンロードして印刷してください。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2854)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)