自動車、家電等の機械器具、医薬品・化粧品等の小売業では、販売数量の増加で売上増。燃料小売は,価格上昇がそのまま売上増に直結。 2017年9月19日

平成29年上期の小売業販売を振り返る一環として、小売販売額の変動が、価格変動(価格要因)と販売された数量の変動(数量要因)のどちらによるものだったのか、業種ごとに見ていきたいと思います。

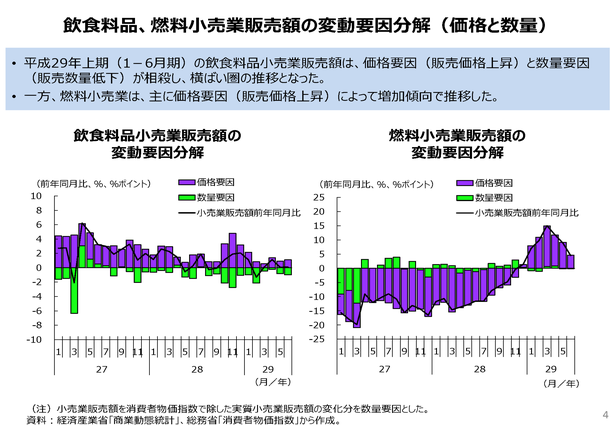

飲食料品小売業、燃料小売業ともに価格要因が押し上げているが、両者の押し上げ幅に大きな違い

まずは、ここのところ、主に価格要因で変動することが多い飲食料品小売業、燃料小売業の動向をみてみます。

平成29年上期の飲食料品小売業は前年比0.3%と小幅な増加にとどまりました。これまで飲食料品小売業は、安定して前年比増加を続けてきましたが、今年上期については、やや増加幅が小幅となった印象です。

要因別にみると、数量要因による押し下げ幅はこれまでの傾向と大きく変わりませんが、価格要因による押し上げ幅が小さくなっています。

他方、燃料小売業はここ数年間、原油価格低迷の影響で価格の低下傾向が続いていました。しかし、分かりやすいことに、原油価格の上昇とともに、今年上期は価格要因が押し上げる形で、燃料小売業の販売額は、前年比9.6%と増加に転じました。

これら2業種は、ともに価格要因が販売額を動かす、逆に言えば、数量が変動しないという必需品的性格の強い業種です。とはいえ、飲食料品小売業では、数量要因が恒常的にマイナス方向に作用しており、価格の上昇とともに、販売数量の低下が継続している状態が続いています。

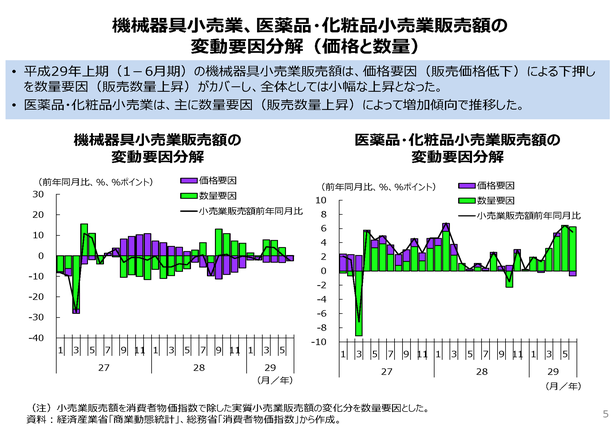

機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業は、ともに数量要因が押し上げ

次に、ここのところ、数量要因の変動が目立つ機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業の動向をみてみます。

平成29年上期の機械器具小売業の販売額は、前年比0.8%上昇でしたが、主に数量要因によって上昇していました。昨年後半から、販売額の前年同月比に対し、価格要因はマイナス方向に作用しており、今年上期もその傾向が続いています。価格が低下する中で、数量が増えるという動きになっており、飲食料品小売業とは逆の動きになっています。

一方、上期の医薬品・化粧品小売業の販売額は、前年比4.0%上昇と大きめの上昇幅を見せています。上期中、数量要因の寄与が月をおうごとに大きくなっていました。昨年の同時期も数量が伸びていました。同時に、価格要因については、ほぼマイナスへの影響を持っていないので、「インバウンド需要を含めた化粧品等への需要が如何に大きかったか」を伺わせます。

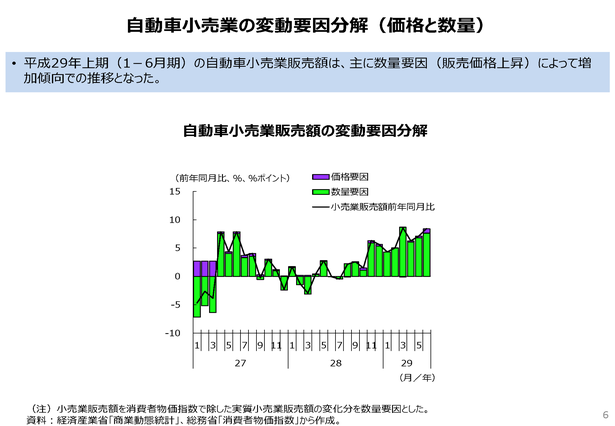

販売数量が増加した自動車小売業が大幅上昇

最後に、今年上期の小売業販売額の増加に最も寄与した自動車小売業の変動要因について確認してみます。

今年上期の自動車小売業は、前年比6.8%と大幅に増加しました。価格要因と数量要因に分けてみると、今期はほぼ数量要因による増加であったことが分かります。

数量要因がけん引役となっている現在と比較すると、平成27年9月以降の1年間感ほどは、数量要因の上昇寄与が小さくなっています。特に、昨年前半は、天災や社会的問題もあって、自動車の国内生産が抑制気味に推移し、自動車販売にもブレーキとして作用していました。その反動もあって、今年上期の自動車小売業においては、数量が大きく伸びる結果となりました。

今年上期の業種別小売業の前年比を価格要因と数量要因に整理してみると、数量変動の影響が強く出やすい業種において、着実に数量の増加によって、販売額が前年比で上昇していることが、小売販売額上昇の要因の一つとなっていることが分かります。

と同時に、小売全体への上昇寄与が大きかった燃料小売業では、価格の上昇がストレートに販売額の上昇につながっており、生活必需的性格が強い分野における価格上昇が、小売業販売額の上昇にことそのまま表れているとう面も確認できます。

とはいえ、同じ性格付けの飲食料品小売業では、価格上昇とともに、数量が低下するという「価格法則」通りの現象が生じており、この差は興味深い所です。

- ミニ経済分析「平成29年上期小売販売を振り返る」のページ

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20170919minikeizai.html

本経済解析室ニュースは印刷用のPDFでも御覧いただけます。

印刷用ファイル![]() をダウンロードして印刷してください。

をダウンロードして印刷してください。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)