2018年上期の小売業販売を振り返ります;上昇が続くも主な要因は価格の上昇 2018年9月18日

経済産業省の商業動態統計は、個人消費の動向を供給側から把握することができる経済指標です。この指標を用いると、業種別、業態別、商品別の小売動向を分析することができるため、個人消費に関して示唆に富んだ分析を行うことが可能です。

今回は、経済解析室が作成したスライド資料「平成30年上期小売業販売を振り返る」から主な図表を紹介しつつ、2018年上期の小売業販売を振り返ります。

小売業は2018年上期も前年の勢いを引き継いで上昇

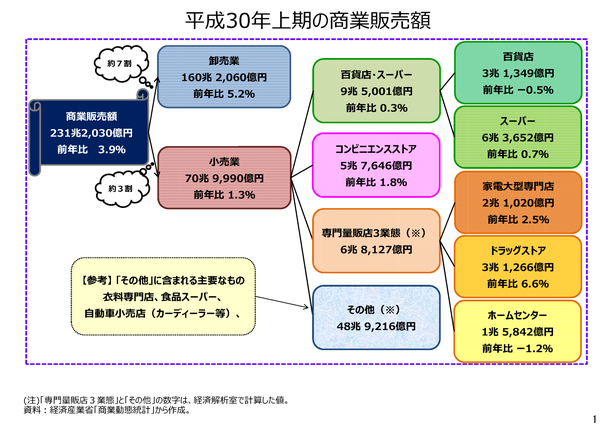

今年前半の商業販売全体の前年同期比は3.9%の上昇となりました。これに対して、卸売業は同5.2%の上昇、小売業は同1.3%の上昇と、小売業よりも卸売業、すなわち企業間取引の上昇幅が大きかったようです。とはいえ、小売業も3年ぶりの前年比上昇となった2017年の勢いを引き継いで上昇しています。

小売業のうち、百貨店、スーパー、コンビニエンスストアの3業態をみると、百貨店は、夏のセールの前倒しで6月のみ前年水準を大きく上回ったものの、上期を通してみると前年同期比マイナス0.5%の低下でした。他方、大型スーパー(GMS)は、飲食料品の伸びに支えられて、同0.7%の上昇となりました。また、コンビニエンスストアは、上昇幅が縮小する傾向があるものの、同1.8%上昇と、前年水準を上回る状態を維持しています。

小売業販売額上昇は価格上昇による面も

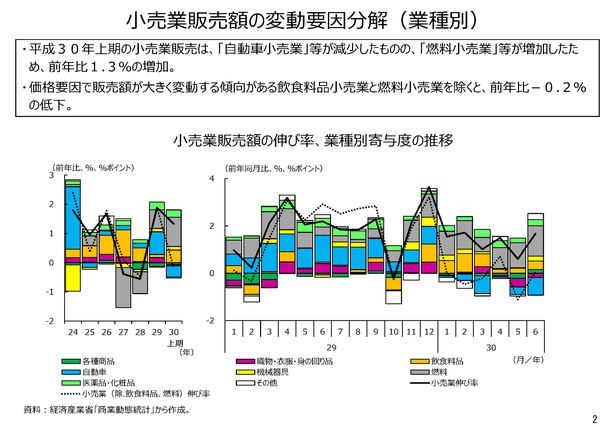

業種別に見ると、燃料小売業の上昇寄与が特に大きくなっています。この燃料小売業販売額の変動を数量要因と価格要因に分解すると、販売額の上昇度合いの過半が価格要因によって占められています(要因分解のグラフは、スライド資料「平成30年上期小売業販売を振り返る」参照)。

次いで上昇寄与が大きいのは飲食料品小売業ですが、こちらも、6月を除くとほぼ価格要因による上昇でした。

実は、価格要因によって販売額が変動することが多いこの2業種を除外すると、小売業販売額の前年同期比はマイナス0.2%低下と、若干のマイナスになっています。ここから、2018年上期の小売業販売額の上昇には、燃料や食料品といった生活必需的な消費財の価格上昇が大きく寄与していたことが分かります。

とはいえ、機械器具小売業や医薬品・化粧品小売業は、数量要因で前年水準を上回る販売額となっており、文字通り「モノが売れている」業種もありました。ドラッグストアの販売額は前年同期比で6.6%の上昇、家電大型専門店は同2.5%の上昇と、小売全般や百貨店、スーパー、コンビニエンスストアといった業態の伸び率よりも好調な業態もあります。こういった業種や業態は、文字通り「モノが売れている」小売分野だったということであり、価格ではなく実質的に販売数量の増加が販売額の上昇に寄与している分野もありました。

- ミニ経済分析「平成30年上期小売業販売を振り返る」のページ

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20180918minikeizai.html

本経済解析室ニュースは印刷用のPDFでも御覧いただけます。

印刷用ファイル![]() をダウンロードして印刷してください。

をダウンロードして印刷してください。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)