2019年2月の全産業活動は小幅な前月比マイナスも、1月の横ばいを挟みここ4か月のうち3回目の低下とこのところの動きに強さみられず。サービス産業活動の低下が全体の低下の主因。全体の基調判断は「このところ足踏みがみられる」を据え置き。 2019年4月24日

- 2月は前月比低下、ここ4か月は前月比の上昇みられず

- 鉱工業生産と建設業活動が上昇も、サービス産業活動が大きめの低下で足枷に

- 2月全産業活動を低下に導いたサービス産業活動、1、2月の特異事項である春節の期間ずれによる影響を試算検証してみると…

- 2019年2月の全産業活動の基調判断は、「このところ足踏みがみられる」を継続

2月は前月比低下、ここ4か月は前月比の上昇みられず

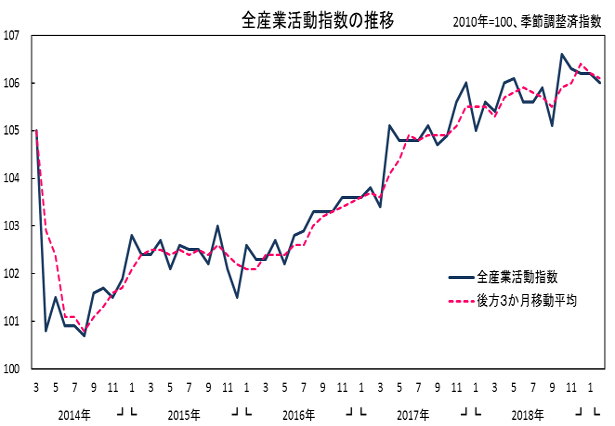

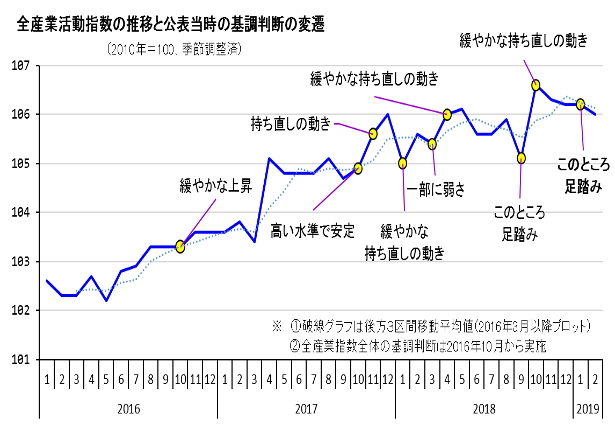

2019年2月の全産業活動指数は、前月比マイナス0.2%と、1月の横ばいを挟みここ4か月のうち3回目の前月比低下となり、このところの動きには強さはみられません。指数値は106.0と相対的に高めの水準を維持しつつも、2018年10月の106.6をピークにじわじわと牛歩ペースで低下してきました。

好調だった2018年10月は前月比1.4%の上昇と極めて大きな伸びを示したのに対し、これ以降の低調な4か月間で合計マイナス0.6%、1か月あたりマイナス0.15%ポイント低下している計算になります。よって、最近の動きは弱いとはいえ、低下方向の風速は決して強いものではなく、10月の大幅上昇分と比べればまだ貯金の範囲内、という側面も持っていることになります。

とはいえ、やはり「最近4か月間で横ばいを挟み3回目の前月比低下」という点を持ってすれば、最近の動きには強さが無く、足踏みの状態が続いているといえるでしょう。

傾向値(後方3か月移動平均値)の推移をみると、7月以降の低落傾向から10月の好調な動きにより上昇に転じ速いテンポで復調、11月には106台を突破する高水準域に到達しましたが、先月1月に高い活動域は維持しつつも再び低下方向に転じました。今月2月も続落しており低下方向への動きにあることがみてとれます。

鉱工業生産と建設業活動が上昇も、サービス産業活動が大きめの低下で足枷に

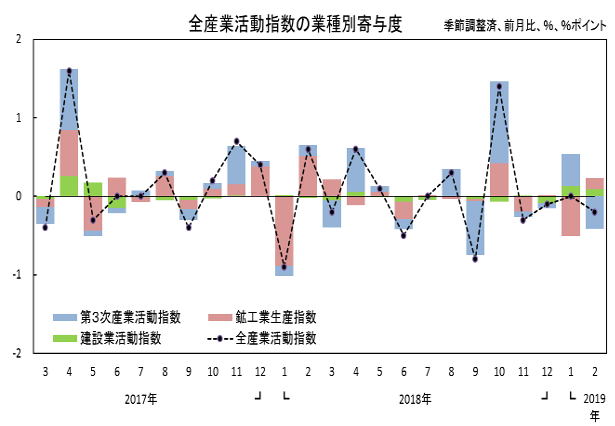

2月の結果を産業別にみると、鉱工業生産は前月比0.7%と2か月ぶりの上昇、建設業活動は前月比1.5%と2か月連続の大幅な上昇でしたが、サービス産業活動は前月比マイナス0.6%と2か月ぶりの低下でした。全産業活動を低下に導いたのは、サービス産業活動の動きであったということになります。

他の2活動の上昇分を打ち消す以上のものとなったサービス産業活動の前月比低下幅は、比較的大きめとはいえ1月の上昇幅と同値であり、連鎖的にみれば弱い動きとはいえません。他方、鉱工業生産は上昇とはいえ1月の大幅低下分からみれば1/3以下の上昇への戻しにとどまっており、動きの弱さが継続している様相です。2月単月の動きと傾向的な動きには若干の相違があるようです。

なお、建設業活動は昨年5月から昨年末にかけての8か月間は前月比微増1回、横ばい1回以外は前月比低下とほぼ一律な低落でしたが、今年に入ってからは2か月連続の大幅上昇と、1年ぶりの連続上昇がみられました。低落傾向にあった建設業活動に底固めへの動きがみえてきました。

2月全産業活動を低下に導いたサービス産業活動、1、2月の特異事項である春節の期間ずれによる影響を試算検証してみると…

2019年2月は、サービス産業活動の大きめの低下が全産業活動全体の動きに強く影響しました。

他方、アジア諸国のなかには旧正月とその前後の日程で連続した休日となる国も少なくはなく、これらアジア諸国と密接な関係にある日本の産業活動に与える影響も少なくはない、とみられています。この旧正月は旧暦に基づくため、その年々によって連続した休日期間の1月と2月への配分が変化します。因みに、今年の旧正月は2月5日でしたが、この2月中には旧正月とその前後の日が休日となるアジア諸国からは、延べ210万人を超える方々が日本を訪れているようです(日本政府観光局(JNTO)の公表資料より試算)。

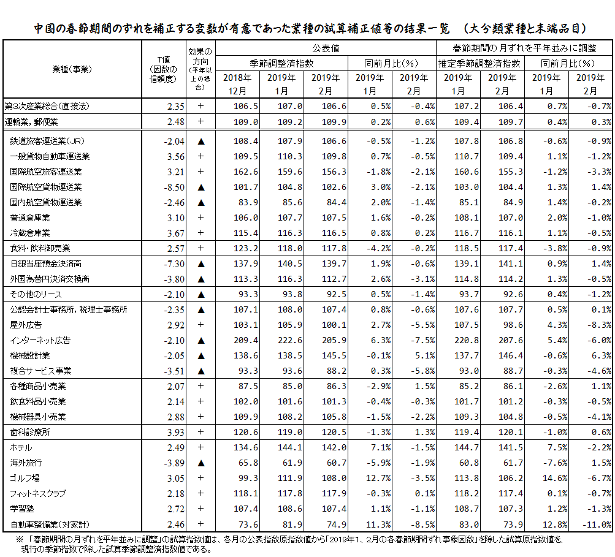

そこで、このサービス産業活動のなかで、アジア諸国の旧正月に伴う連休期間ずれの影響を受けたとみられる品目を試算検証してみました。第3次産業活動指数の11大分類業種と各公表末端品目(末端品目に季節調整済指数が計算できない品目はその直近上位業種)を対象としました。

方法は、①アジア諸国でも旧正月の連休期間や日数が異なるため、今年2月の訪日外客数が最も多い中国の春節期間(7日間)を代表させることとし、変数(2011年~2020年の中国のカレンダー上の春節期間日数{2020年は旧正月から推定}を月別に数え、これを2011年~2018年の8年間の月別平均日数を差し引いた変数)を作成、②この10年分の変数をX12-ARIMAに外部変数として投入し、各品目の原指数に含まれる春節期間ずれの因数を計算するとともに、外部変数が有意水準にあるかにより影響の正当性を判別、③参考として、②で有意とした品目に対して、原指数から春節期間ずれの因数を除外し、さらに現行の季節指数を用いて試算季節調整済指数を計算しました。なお、X12-ARIMAへ投入するスパンは2011年1月から2019年2月とし、モデル、他の事前調整変数は、品目毎に今基準で用いられているものを使用しました。

因みに、上記①で算定された2019年1月の変数は-1.625、同2月の変数は1.625となりました。今年は平年に比べ2月の春節期間が1.6日ほど多く、その日数分1月が少なかったということになります。

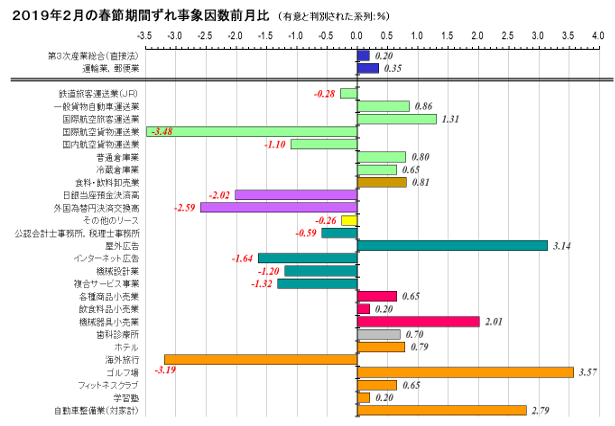

結果は、次のとおりとなりました。なお、第3次産業活動指数(=全産業活動指数のサービス産業活動)の総合指数は、間接法による季節調整を用いているため、この検証では直接法による季節調整を用いた参考系列を使用しました。

また、当検証は、春節全体の効果ではなく、春節の平年値からの期間ずれ分の効果(=以下、「春節期間ずれ」という。)、ということになりますので、十分にご留意ください。

春節期間ずれ因数の2月の前月比をみると、この要素が2月の品目別の活動をプラス方向に押し上げたとみられるのは、一般貨物自動車運送業、国際航空旅客運送業、倉庫業関連、食料・飲料卸売業、屋外広告などの運送業を中心とした事業所向けサービスや、各種商品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、ホテル、ゴルフ場などの小売業を中心とした個人向けサービスでした。別の観点からみると、飲食料品の物流関連が目立ちます。

マイナス方向に影響したのが、航空貨物運送関連、日銀当座預金決済高、外国為替円決済交換高、インターネット広告、海外旅行などでした。

このように品目でみれば、春節期間ずれの影響は、対個人向けサービスのみならず多様な事業に影響を与え、その影響は事業によりプラス、マイナスそれぞれのようです。

直接法による第3次産業総合指数でみると、今年2月の季節調整済前月比はマイナス0.4%の低下でした。今年2月は、平年に比べ春節期間にあたる日数が若干多かったのですが、この期間ずれがなければ前月比はマイナス0.7%ほどの低下と、低下幅は拡大していたかも知れないという試算結果でした。

また、第3次産業活動指数の内訳大分類業種のなかでは、「運輸業,郵便業」の今年2月の季節調整済前月比は0.6%の上昇でしたが、この期間ずれがなければ前月比は0.3%ほどの上昇にとどまったかも知れないという試算結果でした。

多種多様な見方があるなか、計量的分析の一例として、このような解釈もありえる、といったところでしょうか。

なお、春節期間ずれ変数が有意と判断された中には、上記に挙げたある程度もっともらしい品目以外にも、歯科診療所や自動車整備業(対家計)など、因果関係として春節期間ずれとの連動性が少ないとみられる品目もありますので、この点は注意が必要です。この時期の何か別の要因や偶発的なものである可能性が大きいと思われます。また2011年以降、訪日外客数全体が急増しているため、春節期間ずれ変数の影響も、ある程度留保付きでみておいた方がよいかもしれません。総合業種の場合も、これらを割り引いて試算結果をみる必要があります。

また、この検証結果は当該手法による試算であること、また、概ね全国ベースの統計値等から算出された原指数を投入しているため、地域的、あるいは局所的な影響が、反対方向の特殊要因によって隠れてしまうこともありますので、ご留意ください。

2019年2月の全産業活動の基調判断は、「このところ足踏みがみられる」を継続

2019年2月の内訳3活動は、鉱工業生産と建設業活動は前月比上昇でしたが、サービス産業活動は前月比低下で、その低下幅はやや大きめで他の2活動の上昇分を打ち消してしまいました。

各指数の基調判断は、サービス産業活動は「持ち直しの動き」、鉱工業生産は「足踏みをしている」と、ともに判断を据え置いています。一方、建設業活動は、今年に入ってから2か月連続の前月比上昇で、低落が続くこれまでの「弱含みの動き」から「底固め」ともみられるような動きもみえてきました。

全産業活動全体では、2月は2か月ぶりの前月比低下とはいうものの、1月の横ばいを挟みここ4か月で3回目のマイナスと動きに強さはみられません。この低下方向の風速は決して強いものではありませんが、このところの動きの停滞感は否めません。また、3か月移動平均で測る「すう勢」も、指数水準は高い位置にあるものの、動きでみれば低下方向が続いています。

よって、2019年2月の全産業活動は、「このところ足踏みがみられる」とし、基調判断を据え置きたいと考えます。

- 全産業活動指数 結果概要

- https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/zenkatu/html/b2010_201902j.html

- 就活でもない、終活でもない「全活」

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/pdf/zenkatsu_line.pdf

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2854)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)