2019年8月の全産業活動指数は前月比横ばい、活動水準はリーマンショック後としては高い水準域を維持。サービス産業活動が、これまで弱含み基調にあった一般消費者向けモノ取引が順調な動きから上昇し、他の2活動の低下分をカバー。全体の基調は「足踏みがみられる」を継続。 2019年10月21日

- 2019年8月は前月比横ばい、指数値は106台の高水準域が続く

- サービス産業活動の上昇が、鉱工業生産と建設業活動の低下分を補う

- 全産業活動全体では伸び悩みも、8月の消費者向け財取引は順調な動きをみせる

- 全産業活動の基調には、引き続き足踏みがみられる

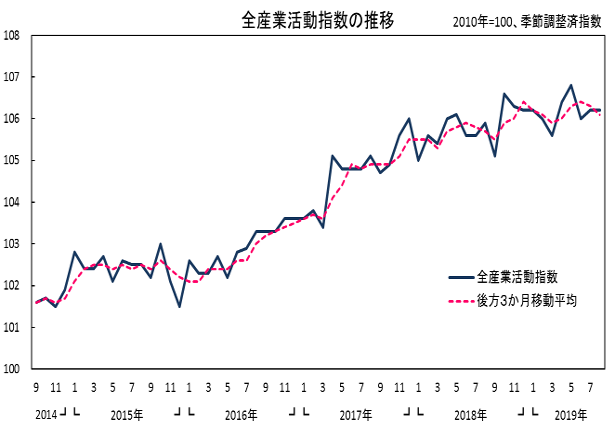

2019年8月は前月比横ばい、指数値は106台の高水準域が続く

2019年8月の全産業活動指数は、前月比横ばいとなりました。指数値は106.2と、今基準内のリーマンショック後としては最高値となる活動量にまで復帰した5月の106.8よりは小さいのですが、5か月連続で106台の高い活動水準を維持しています。2018年10月以降は、今年3月を除き106台の活動水準内にあり、このレベルが恒常化しています。

傾向値(後方3か月移動平均値)の推移をみると、年度明けとなる2019年4月から上昇傾向にありましたが、先月7月に僅かながら低下し横ばい気味となっていました。8月時点では低下方向に転じたことが明確にみてとれます。ただ、直近の一時的な底となる2019年3月よりも高いレベルに位置していますので、「低下傾向にある」ということまではいいきれません。また、中長期的な傾向というよりは、数か月単位を周期とした短期的な低落期にあるのかも知れません。このことは、上のグラフでも確認することができます。なお、活動自体は高い水準域にあることもみてとれます。

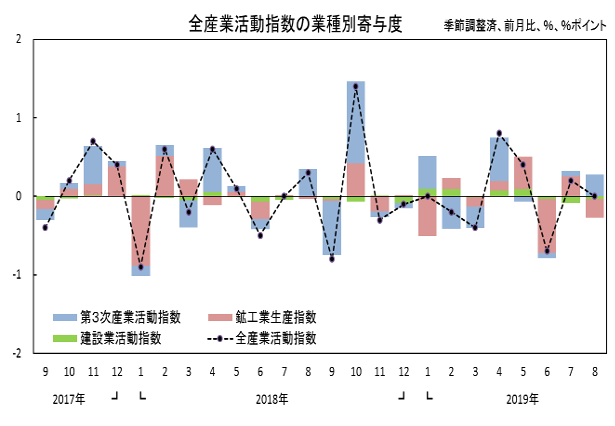

サービス産業活動の上昇が、鉱工業生産と建設業活動の低下分を補う

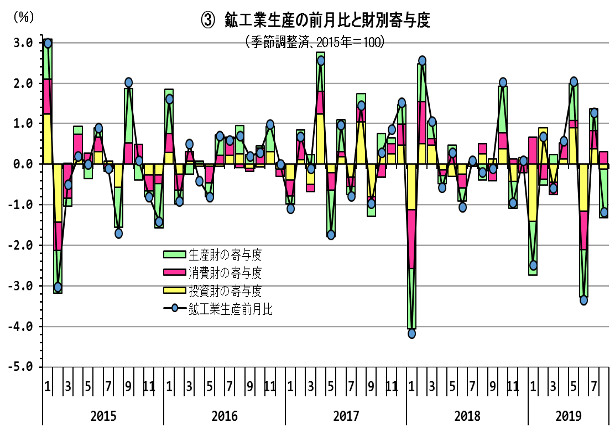

8月の結果を産業別にみると、サービス産業活動は前月比0.4%と2か月連続の上昇でしたが、鉱工業生産は前月比マイナス1.2%と2か月ぶりの低下、建設業活動は前月比マイナス0.6%と3か月連続の低下でした。

8月の全産業活動は、7月の上昇分とほぼ同等の前月比低下と弱い動きが続く鉱工業生産と、民間発注工事の陰りが影響し前月比連続低下となった建設業活動の低下分を、サービス産業活動の順調な動きが補った形です。

全産業活動全体を横ばいに押し上げた立役者であるサービス産業活動は、先に公表された「第3次産業活動指数」によれば、対個人向けサービス、対事業所向けサービスともに前月比上昇でした。

先月7月は、卸売業をはじめとした物流ロジスティクスなどの事業者向け財(モノ)取引関連に復調の兆しがみられましたが、8月は、小売業や不動産業の住宅売買取引といった一般消費者向け財(モノ)取引が好調な動きをみせました。このところ基調が弱かった財(モノ)取引は、事業者向け、一般消費者向けとも、夏場になって明るい動きがみえはじめています。

全産業活動全体では伸び悩みも、8月の消費者向け財取引は順調な動きをみせる

2019年8月の全産業活動指数は前月比横ばいでした。全産業活動全体の動きは伸び悩み、足踏みからの脱却といえない状況です。内訳3活動では、サービス産業活動が前月比上昇も、建設業活動と鉱工業生産は前月比低下と動きの方向は様々でした。

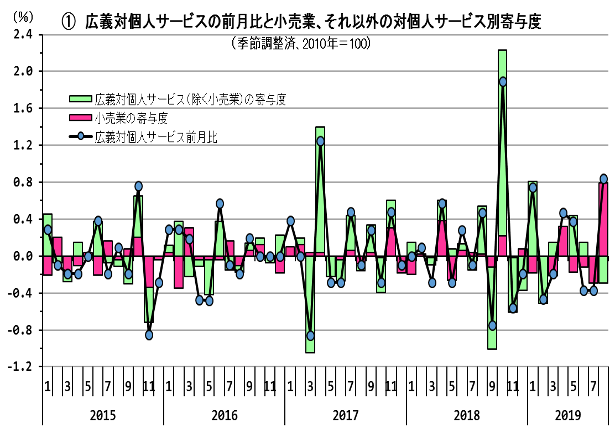

唯一、上昇となったサービス産業活動は、先に公表された「第3次産業活動指数」によれば、サービス産業総合の8月の前月比0.4%の上昇のうち、対個人向けサービスの寄与は0.3%ポイントと大きなものでした。特にこれまで動きが弱かった小売業や住宅売買取引などの財(モノ)取引が順調でした。

ここでは、サービス産業活動の上昇に大きなインパクトをもたらした対個人向けサービス、及びその上昇の主役であった小売業について、先に公表された「第3次産業活動指数」や「鉱工業指数(確報)」を用いてみていきます。

対個人サービスの活動量は、四半期ベースでは2019年第2四半期まで連続拡大を続け、今基準内の最高値を維持・更新してきたところですが、月ベースでみれば、6月、7月と前月比連続低下と弱さがみられていました。8月になって動きは一転、大きめの上昇となりました。

他方、小売業活動は、今年に入ってから7月までの7か月のうち、上昇したのは4月の1回のみと、低調な状態が続いていました。8月はこの低落傾向に歯止めがかかり、前月比4.0%の大幅な伸びをみせました。

上のグラフで、対個人サービスを小売業とそれ以外の別に寄与度をみると、小売業はプラス方向に大きく寄与、小売業を除く対個人向けサービス部門総合はマイナス方向への寄与と明暗が分かれていることが解ります。

過去にない大型連休のあった今年4月~5月には、対個人サービスの活動水準は大きく上昇しましたが、このときはサービス取引活動主導だったこと、一方で、今年8月の活動水準上昇は、小売活動(財取引)主導であること、という違いもみてとれます。

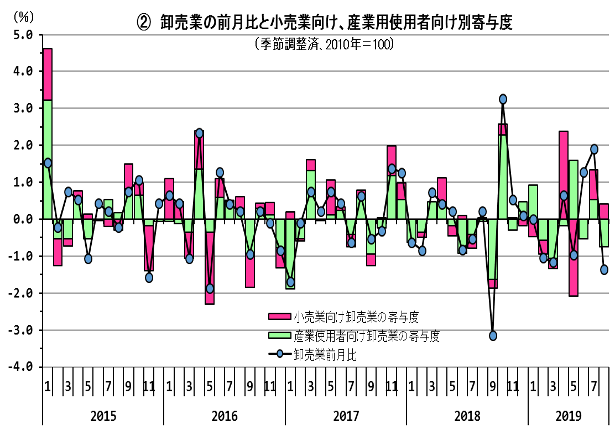

因みに、上のグラフをみると、サービス産業活動の内訳の卸売業は、8月は前月比低下でしたが、このうち消費財を主に扱う「小売業向け卸売業」の活動は2か月連続上昇を続けており、今夏は順調な動きをみせています。

また、先に公表された「鉱工業指数(確報)」では、8月は生産活動全体では前月比低下と弱含みの動きでしたが、財別では投資財、生産財が低下となる一方で、消費財はすう勢自体は強くはないものの前月比連続上昇となっていました。

このように今年8月は、小売業活動のみならず、消費財取引は順調な動きをみせています。

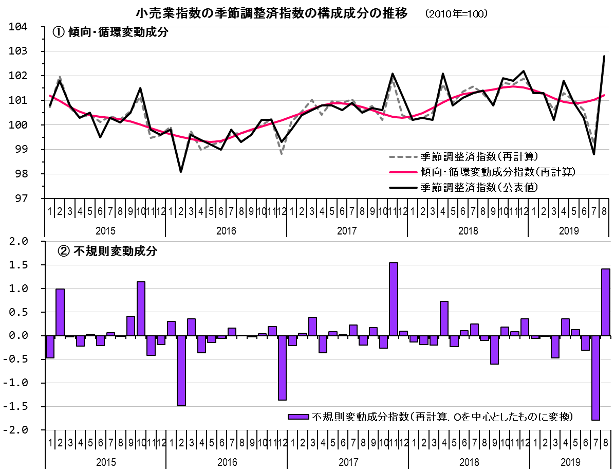

次に、小売業の8月の大幅上昇の要因を検証してみます。8月公表値までの原指数を投入し季節調整済指数を再計算、これにより「傾向・循環変動(トレンド)」と「不規則変動(その月固有のスポット的要素)」を抽出します。季節調整のためのモデルは、今基準指数で用いられているものを使用、ただし、補外値の予測は12時点としました。

下図は、再計算結果をグラフにプロットしたものです。再計算結果と公表値とは、数値に若干の誤差があることにご注意ください。なお、この誤差は小幅なものであり、かつ方向性の相違はありませんでした。

上のグラフをみると、傾向・循環変動は8月時点ではこれまでの横ばい気味から、僅かながらも上昇傾向となっています。他方、不規則変動をみると、7月は低下方向に、8月は上昇方向に大きな凸凹が生じています。また、7月の低下分の方が、8月の上昇分を上回っていることが解ります。

このことからも、8月の小売業の大幅上昇は、7月の天候不順(梅雨明けの遅れなど)や春の大型連休の消費疲れにより、一時的に消費者の購買意欲が抑制されたものの、8月の好天を背景に購買行動が復活したことなどによる夏期需要のずれ込み、いわば反動の範ちゅうとも解釈することができます。

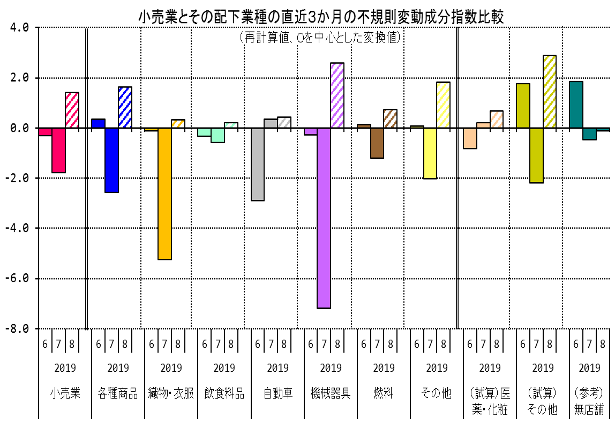

下のグラフは、この不規則変動要素を小売業の内訳業種別に直近3か月分を抽出、プロットしたものです。

業種別にみれば、機械器具小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、各種商品小売業といった冷房用機器、夏物衣料などを取扱う業種において、これら季節商品需要が後ろ倒しになったことが想定されます。

8月は消費財関連取引が産業横断的に順調な動きをみせ、なかでもサービス産業活動の小売業が好調でした。ただ、この好調な単月の動きには、先月7月の需要が後ろ倒しになったことが主因である可能性が大きいといえます。よって、今月8月の動きをもって、消費者向けモノ取引が復調したとまではいえないようです。消費者向けモノ取引の動きについては、引き続き注視していく必要があるでしょう。

全産業活動の基調には、引き続き足踏みがみられる

2019年8月は、内訳3活動のうち鉱工業生産と建設業活動が前月比低下、サービス産業活動が前月比上昇でした。

前月比上昇となったサービス産業活動では、これまで動きの弱かった財(モノ)取引のうち、7月に事業者向け取引の復調の兆しがみられたことに続き、8月ではサービス産業活動の小売業や不動産業の建物売買取引など、一般消費者向け取引にも明るい動きがみられました。

一方、鉱工業生産は6月以降の動きには弱さが感じられ 、建設業活動も民間発注工事に陰りがみられ今年前半の上昇の勢いは弱まる、など懸念材料は散在しています。

各指数の基調判断は、鉱工業生産は「このところ弱含み」と判断を下方修正していますが、サービス産業活動は「持ち直しの動きがみられる」と、判断を上方修正しています。建設業活動は、持ち直しの動きにあるものの、一部に弱さもみられます。

全産業活動全体では、8月は前月比横ばいでしたが、指数値は依然として高い水準域を維持しています。3か月移動平均で測る「すう勢」では、高い水準を維持しつつも、横ばい気味から若干ですが低下方向に変化しています。

これらを総合的に判断し、2019年8月時点の全産業活動は、持ち直しの動きに「足踏みがみられる」に据え置くこととします。

- 全産業活動指数 結果概要

- https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/zenkatu/html/b2010_201908j.html

- 就活でもない、終活でもない「全活」

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/pdf/zenkatsu_line.pdf

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2854)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)