-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 小売業の中で、増税時の変動が大きく、今も回復できていない業種とは

小売業の中で、増税時の変動が大きく、今も回復できていない業種とは

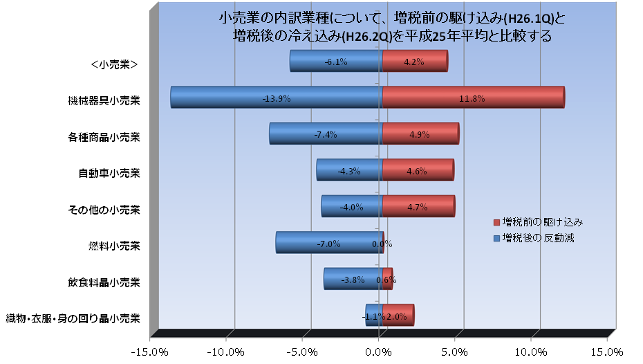

消費増税の影響は、サービス消費よりも、財消費、つまり小売業の方に強く出ているようです。そこで、小売業の内訳業種について、平成25年平均と比較することで、増税後の駆け込み(H26.1Q)と増税後の冷え込み(H26.2Q)を確認してみました。

すると、「駆け込み」の激しかった業種では、やはり「落ち込み」が大きいことが分かります(燃料小売業は、4年連続で前年比▲1.2%以上の低下を見せるほどの、長期低落業種となっていることから、例外)。

小売業全体では、「駆け込み」よりも「落ち込み」の方が大きかったのですが、内訳業種をみると、必ずしも全ての業種が、このような傾向を示している訳ではありません。「自動車小売業」やホームセンターなどの「その他の小売業」、「織物・衣服・身の回り品小売業」は、駆け込みほどには落ち込んではいませんでした。意外なのは、「駆け込み」の典型のように思われた「飲食料品小売業」が、実は「駆け込み」がとても小さかったということです。ただし、「駆け込み」と「落ち込み」の差は、飲食料品小売業が最も大いので、増税後に反動減ではない要因で、販売量が低下したことになります。

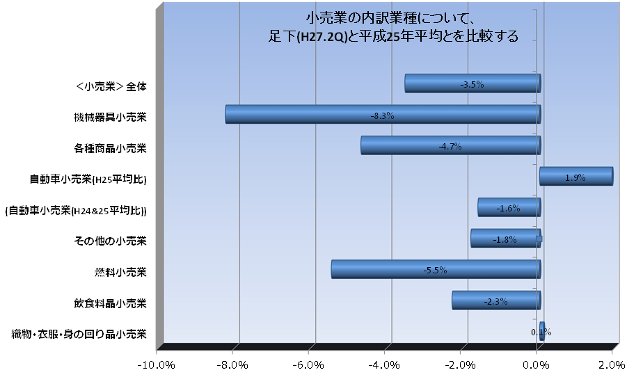

今年第2四半期と平成25年平均とを比較してみると、増税時の変動が大きかった業種ほど、現在も落ち込んでいるようです(燃料小売業は、前述の通り例外)。

なお、自動車小売業は、平成25年比較でプラスになっていますが、これは平成25年がエコカー補助金制度終了のために前半の販売が低迷していたからで、これを均すために平成24、25年平均と比較すると、今年の第2四半期の自動車小売業の販売量は、その水準に達していません。

増税前後の変動は、機械器具小売業が圧倒的に大きかったのですが、今年の第2四半期の落ち込みが最も大きいのも、機械器具小売業でした。機械器具小売業の中心は、家電製品等の民生用機械器具です。

この民生用機械器具を含む「耐久消費財」の第2四半期の国内向け出荷指数は77.9、平成25年の同指数87.8ですし、輸入を含んだ耐久消費財の総供給指数(日本市場へのトータルの供給量)は第2四半期83.9、平成25年の同指数は93.6で、共に数量で1割低下しています。増税で激しく落ち込んだ機械器具小売業が回復を遂げるのは大変なようです。