-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 家計消費における財サービスの比較~家計消費の7割はサービス~

家計消費における財サービスの比較~家計消費の7割はサービス~

昨今、日本における家計消費の不振について、耳目が集まっています。

ただ、日本の産業構造において、いわゆる「サービス化」が進展しており、経済活動の相当部分は、サービスの取引になっているはずで、家計消費についても同様と思われます。

そこで、家計消費について、支出面(需要面)と供給面から、財関連とサービス関連の割合を比較してみました。

まず、消費者の支出側からです。

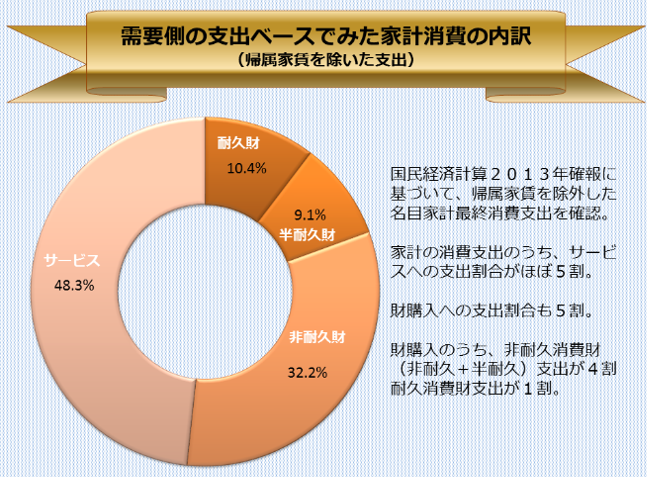

2015年10月現在で最新の国民経済計算2013年確報に基づいて、家計支出に占める財支出とサービス支出を確認してみました。これを見ると、家計の消費支出から帰属家賃(持ち家居住者が、仮にその持ち家を賃貸していたら支払ったであろう家賃相当分。これは実際には貨幣支出される訳ではない。)を除外した支出額のうち、サービスへの支出額がほぼ5割であることが分かりました。財購入(支出)のうち、半耐久財と非耐久消費財を合計した支出額が4割、耐久財への支出額がほぼ1割です。耐久消費財の売れ行き動向に関心が集まりますが、実は耐久財への支出は、サービス支出の5分の1という計算になります。

次に、供給側からということで、家計消費向けの産業活動に占める財とサービスの割合を見てみます。

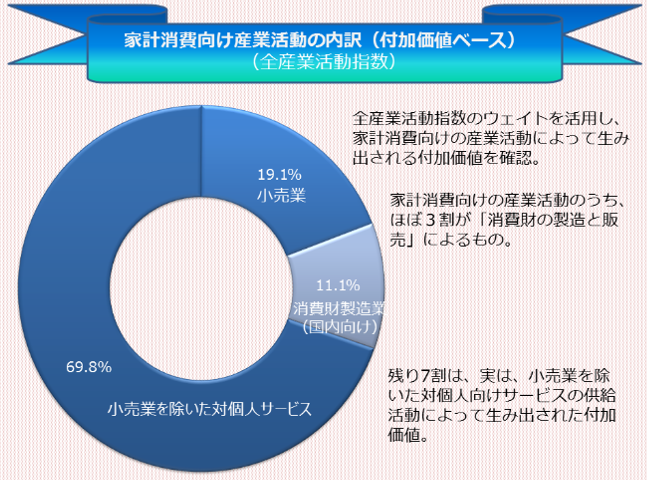

先頃、2010年基準に改定となった全産業活動指数における鉱工業と第3次産業のウェイトを用いて、各産業内の家計消費向けの産業活動の全産業に占める「重み」を計算して、鉱工業とサービスを比較できるようにしています。この「重み」とは、基準年である2010年の各産業において発生した付加価値額です。

今回は、2014年暦年の値で計算しています。

家計消費向けの産業活動の内、ほぼ3割が「消費財の製造と販売」であって、残り7割は対個人サービスであることが分かります。

なぜ、支出額における比率と供給側の付加価値における比率が異なるのかというと、サービスは製造業と異なり原材料の投入が少ない(中間投入が少ない)産業なので、その分、売上げ=家計の支出額が同じでも供給事業者に残る付加価値の比率が高くなるからです。

いずれにせよ、家計消費を巡る動静を見る上では、財の購入だけではなくて、サービスがどうなっているかを見ることが、大事なのではないかと思います。