-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 更なる飛翔の契機となるか!? 祝 MRJ初飛行

更なる飛翔の契機となるか!? 祝 MRJ初飛行

本日、MRJが無事初飛行を終えました。

初飛行はこれまで5度に渡って延期されており、今日ここにたどり着くまでの関係者の苦労は、並大抵のものではなかったと思います。

完成機の引き渡しはもう少し先ですが、このあとも着実に進んでいくことを願っています。

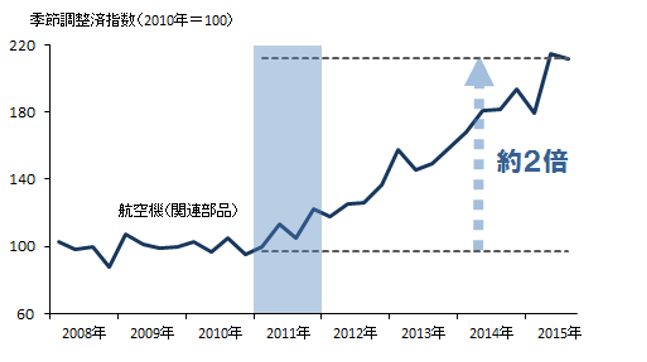

さて、鉱工業指数で航空機(関連部品)の推移をみると、2011年を境にトレンドが変化しています。

そう、ボーイング社のボーイング787の引き渡しが開始されたのが、この年です。

ボーイング787へは、機体の35%、エンジンの15%を日本が供給(*1)しているとも言われていますが、実際に航空機(関連部品)の生産指数は、この年を契機としてそれまでの100前後の横ばい傾向から上昇傾向へと変化し、足下の指数値は210.2と、2011年当初と比べこの4年で生産規模は約2倍まで増加しました。

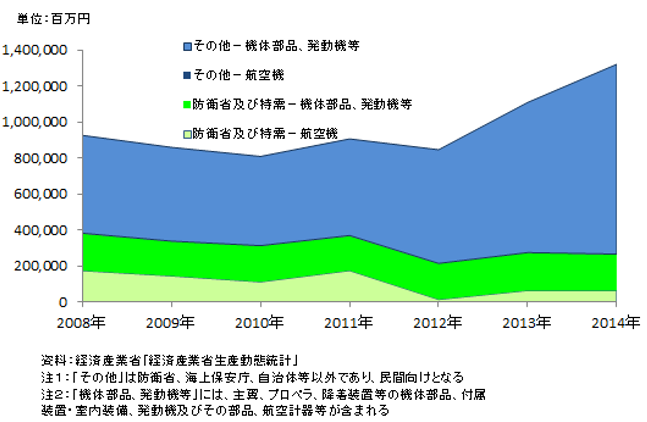

ここで少し視線を転じて、我が国の航空機機体・部品の生産状況をみてみます。

航空機機体・部品の需要先には、乗用車などと異なり戦闘機などの防衛省等向け大口需要があります。

そこで、防衛省等向けのものと、その他民間向けのものとに分けて、航空機機体と部品それぞれの近年の動向をプロットすると、綺麗に動きが分かれています。

防衛省等向けは、部品こそほぼ一定の金額で横ばいですが、機体が減少していることから総計では減少で推移しています。

一方、民間向けは、機体については金額が非常に少なく、グラフでもまったく視認できません。ですが、メインとなる部品の生産が増加していることから総計では増加しており、防衛省等向けの減少を補って余りある動きで航空機機体・部品全体を牽引しています。

さて、今回初飛行を無事成功させたMRJですが、報道によれば部品の7割は海外製(*2)とのこと。

機体生産が開始されても、国内へはそれほど大きな影響は与えないものと思われます。とはいえ、今後量産体制が確立し、さらなる国産部品の採用が進むことになれば、生産の恩恵は国内にも広がることでしょう。MRJの生産が、航空機(関連部品)の更なる生産増加の契機となることを期待したいところです。

また、現行の鉱工業指数では、機体は採用品目とはなっていません。ですが、今後MRJが順調に量産されれば、気の早い話ではありますが、平成32年(2020年)基準指数では機体も品目として採用されるかもしれませんね。

(*1) 2011年11月7日付 日本経済新聞

(*2) 2015年 9 月2日付 毎日新聞