-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- お値段に敏感なのは、「内食」か「外食」か? ~飲食関連産業指数の動きの違い~

お値段に敏感なのは、「内食」か「外食」か? ~飲食関連産業指数の動きの違い~

今回は、飲食関連産業指数を使って飲食関連のサービスビジネスの近時の動向をご紹介します。

飲食関連産業指数とは、個人向けの飲食関連サービスを選び出し、飲食関連の産業全体の動きをみようとするものです。

具体的には「飲食店,飲食サービス業」と「飲食料品小売業」の二つで構成されています。「飲食店,飲食サービス業」はファミリーレストランや居酒屋などの「外食」、「飲食料品小売業」は食料品スーパーやコンビニなどですので、外食に対して、こちらは家庭で調理して食べる食材の購入、いわゆる「内食」です。比べてみると両者の動きは意外と違っていることが分かります。

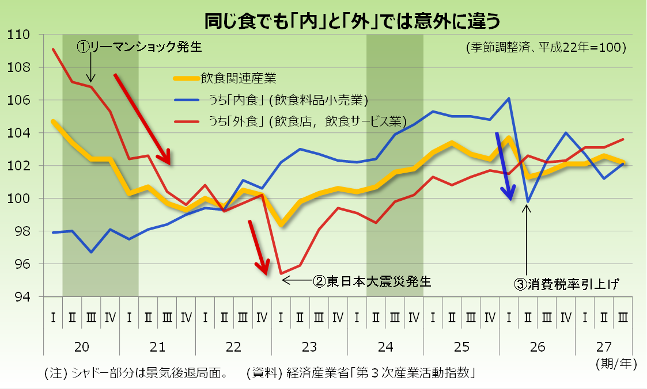

まず「飲食関連産業」全体の推移をみると、①リーマンショック後、②東日本大震災時に落ち込みがみられます。震災以降は緩やかな上昇基調となりますが、昨年4月の③消費増税の前後には駆け込み需要とその反動が確認できます。

目立った落ち込みがみられたこの①~③の各時点での動きを、「飲食関連産業」の内訳である飲食料品小売業(以下「内食」と呼びます)と飲食店,飲食サービス業(以下「外食」)に分けてみると、①リーマンショック後や②震災時の様な予想外のショック時には、相対的に不要不急で、懐具合や心理的な影響を受けやすい「外食」が、③消費増税の様な予想された大きな価格変動時には、買いだめのきく「内食」が、それぞれ大きく変動しています。

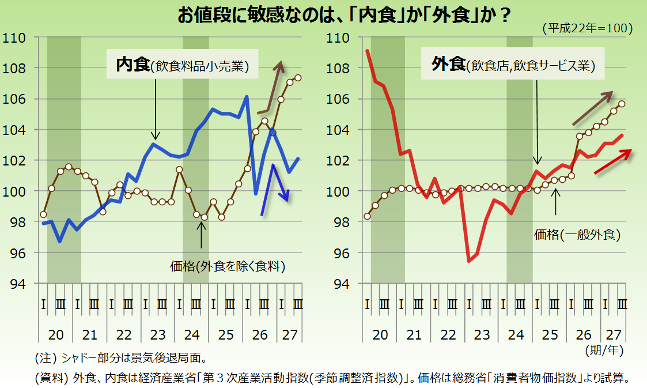

さて、消費増税前後に大きな変動がみられた内食は、増税後も回復が順調とは言えません。そこで、内食と外食の指数をそれぞれの価格の動きと一覧できるグラフで検討してみます。

内食については、今回の景気回復局面に入り、ほぼ一貫して価格の上昇が続いていますが、内食の指数自体は、昨年の消費増税までは一定の水準を維持していました。しかし、昨年の増税後に価格水準が近時の高い水準を突破すると、内食の指数値は一段レベルが下がっているように見受けられます。一方、外食でも、価格はやはり上昇していますが、増税時の後前も含めて、外食の指数自体は緩やかな上昇基調となっています。

こうしてみると、価格の上昇が多少急だったこともあり、内食の活動指数に消費増税後の価格上昇の影響が強く出ており、外食の活動指数で見る限り、価格上昇の影響は限定的で、外食では「行く時は、高くても行く」という行動が看取されます。

昨年の指数と価格の動きを見る限り、日常的な飲食料品の購入活動である「内食」の方が、お値段に敏感なようです。