-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 高齢者世帯に目立つサービス消費とは?

高齢者世帯に目立つサービス消費とは?

消費のけん引役と言われる団塊の世代が65歳を超えた現在、高齢者の消費に関心が高まっています。今回は、第3次産業活動指数の再編集系列の中から、高齢者世帯特有のサービスを選び出した「高齢者世帯特化サービス」指数をご紹介します。

「高齢者特有のサービス」とは、

1.「高齢者世帯(世帯主が60歳以上)」の「その他の世帯」それぞれについて、全消費額にしめる消費項目ごとの割合を確認

2.「高齢者世帯」の消費割合が「その他の世帯」よりも高い消費項目を確認し、割合の高い項目を抽出

3.抽出された消費項目に対応する第3次産業活動指数の系列(小売業は除く)を「サービス」として選定 したものです。(注)

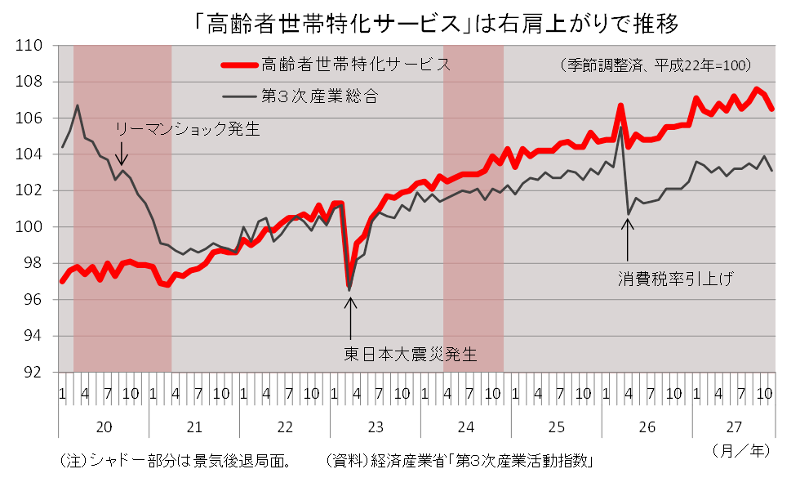

高齢者世帯特化サービスの推移をみると、サービス全体と同様に、消費増税時や東日本大震災時に一時的に変動幅が大きくなっているのが目立ちますが、第3次産業総合と比べると、変動前の水準への復帰が早くなっています。リーマンショック後の平成21年から直近の平成26年までの5年間の上昇率をみても、第3次産業総合の3.4%に対し、高齢者世帯特化サービスは7.7%と倍以上の上昇率となっています。

ただ、興味深いのは、サービス全体と異なり、リーマンショック前の盛り上がりが全くないというところです。高齢者世帯特化サービスは、景気変動だけではなくて、「高齢化」という構造的な要因によって変動するということの証左かと思います。

順調に成長している高齢者世帯特化サービスはどのような内訳系列で構成されているのでしょうか。

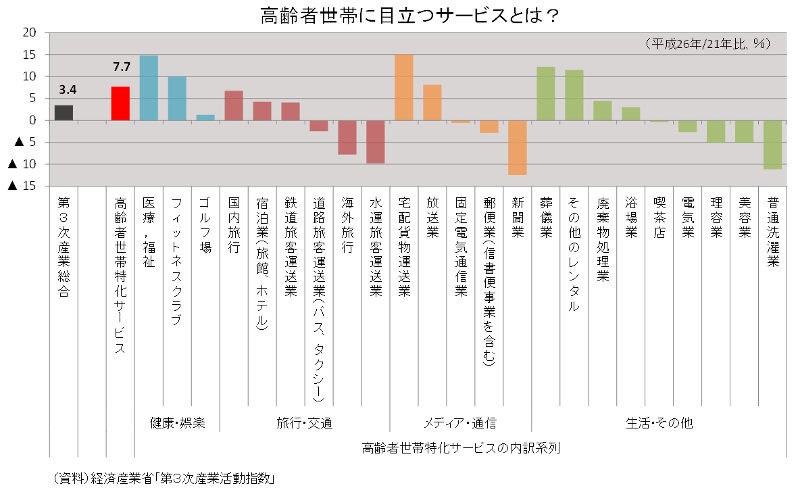

内訳系列を大まかにグループ分けしてみると、医療,福祉、フィットネスクラブやゴルフ場といった健康・娯楽関連や、国内旅行、海外旅行、宿泊業や鉄道旅客運送業、道路旅客運送業(バス、タクシー)などの旅行・交通関連が多く選定されています。

高齢者のお金の使途について、「平成24年度団塊の世代の意識に関する調査」(内閣府)をみても「自由に出来るお金があった場合の使途」として「住宅の新・増改築」「旅行・交際」「貯蓄」「子や孫のために」「健康維持、医療介護」などが上位に並んでおり、伸びている高齢者世帯特化サービスと整合的です。

このほか、固定電気通信業(固定電話)や放送業(テレビ放送)、新聞業、郵便業などのメディア・通信関連もいくつか選び出されています。移動電気通信業(携帯電話)やインターネット附随サービス業など新しいサービスの利用拡大は、高齢者世帯においても例外ではなく、これらのサービスの大半も平成21年と比較してその活動量は低下しています。とはいえ、高齢者世帯特化サービスとして抽出されるということは、高齢者以外の世帯に比べ、高齢者世帯においては、固定電話や新聞など古くからある通信手段やメディアが、まだ相対的に活用されているということになります。

(注)高齢者世帯特化サービスの内訳業種の選定方法

全国消費実態調査(総務省)の世代別消費額等を利用して、各項目の消費額が全消費額に占める割合を「高齢者世帯」と「その他の世帯」で比較して高齢者世帯特有の消費項目を選定し、その結果をもとに第3次産業活動指数の内訳系列の中から高齢者世帯特有のサービスを選び出しました。第3次産業活動指数の小売業の分類が、それ程細かくできないため、高齢者の消費割合の高い財の消費項目に対応する小売業を抽出できないため、小売業を含めていません。また、高齢者世帯への供給によって発生した付加価値に限定して作成した指数、ウェイトではありませんので、厳密な意味で高齢者世帯の消費動向を捉えたものとは言えません。あくまで、高齢者向けの供給が相対的に多い、サービスビジネスの活発度合いを指数化したものとして、ご利用ください。

高齢者世帯特有のサービスの選定方法の詳細は、以下の資料(7頁目)でご覧いただけます。

資料:高齢者世帯の消費活動のインパクト~延長産業連関表を用いた試算~(平成27年4月、経済解析室)

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/pdf/h2amini017j.pdf