-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 民生用電気電子機械指数の動き

民生用電気電子機械指数の動き

ここ1、2年の鉱工業生産において、月々の上下動への影響が大きい電気電子産業関係の品目をみると、足元の勢いはともかく、電子部品・デバイス工業の勢いの強さが目立ちます。他方、最終製品では、一般用タービン発電機や開閉制御装置といった聞き慣れない企業設備用の機器や法人需要向けのパソコンや外部記憶装置といった品目が目立ち、いわゆる白物家電や薄型テレビ等の家電製品はあまり顔を出しません。

そこで、鉱工業生産指数から、①電気機械工業のうち、白物家電が含まれる「民生用電気機械」と、情報通信機械工業のうち、薄型テレビなどが含まれる「民生用電子機械」を合計した「民生用電気電子」、②電気機械工業と情報通信機械工業を合計した「電気&情報通信」、③「電気&情報通信」から「民生用電気電子」を除いた「非民生用」、の3種類の指数を試算し比較をしてみます。

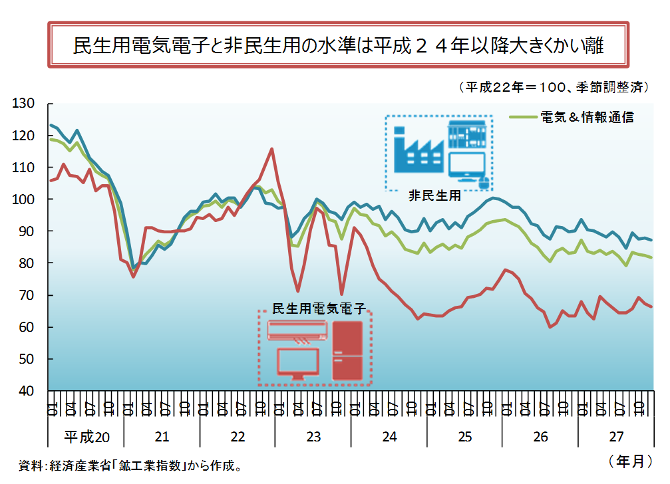

まずは、指数水準の推移(折線グラフ)をみてみましょう。

このグラフを見て、目立つのは、平成22年から平成24年の「民生用電気電子」の動きです。平成22年は家電エコポイント制度や地上デジタル放送への切替えにより大きく上昇しています。平成23年はエコポイントの終了や3月の東日本大震災、11月のタイの洪水の影響から乱高下し、平成24年は1年を通して低下が続き水準を大きく下げました。

この期間中の落ち込みは非常に大きく、平成22年12月の115.7から平成24年11月の62.5まで、ほぼ国内生産数量が半減していると言って過言ではありません。

一方、「非民生用」は、あまり極端な動きは見せず、東日本大震災後、指数値で100と90の間で変動していました。ただ、平成26年の消費増税後に水準が落ち込んだ後、横ばい又は緩やかな低下となっています。

両者の水準は、平成24年以降大きくかい離する状況となり、平成27年12月における「民生用電気電子」は66.2、「非民生用」は87.3です。ちなみに、平成27年の「民生用電気電子」は緩やかな上昇を見せましたが、その水準自体は、東日本大震災時を下回っています。

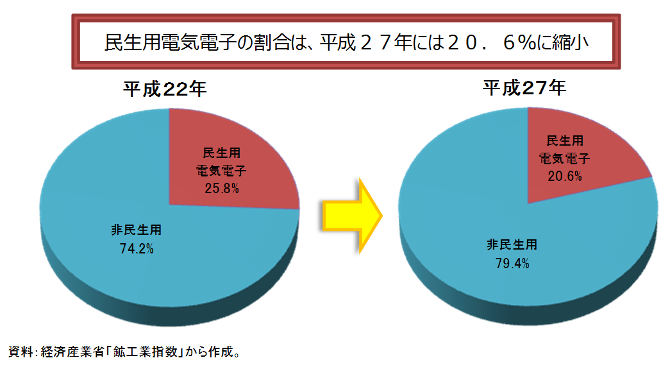

では、「電気&情報通信」に占める「民生用電気電子」の割合がどのように変化したのか、平成22年と平成27年の2時点を比較してみましょう。平成22年における「電気&情報通信」に占める「民生用電気電子」の割合は、25.8%と全体の4分の1を占めていました。これが平成27年には、その割合を20.6%まで縮小させています。「民生用電気電子」の比率は、5年前の5分の4に低下しています。

ここまでみてきた通り、「民生用電気電子」は平成24年以降にその水準を大きく下げ、「電気&情報通信」に占める割合も縮小させている状況ですから、冒頭で触れたように、家電製品が鉱工業生産の上下動への影響が大きい品目として登場することがあまり無いのも仕方がないのかもしれません。