-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 天候の影響はこういうサービス産業分野にもあらわれるようです。葬儀業活動指数と気温の関係。

天候の影響はこういうサービス産業分野にもあらわれるようです。葬儀業活動指数と気温の関係。

個人消費の推移をみるときに、暖冬冷夏や降雨量などの天候の影響があると良く言われます。第3次産業活動指数の個人向けサービス指数の系列には、各種商品小売業(デパート等)や外食関係、遊園地・テーマパークといった観光関係のように、いかにも天候の影響を受けそうな系列があります(必ずしも、定量的な関係が確認できている訳ではありませんが)。

今回は、少し違う角度から、天候と第3次産業活動指数の業種別指数の関係をみたいと思い、「葬儀業」に着目しました。

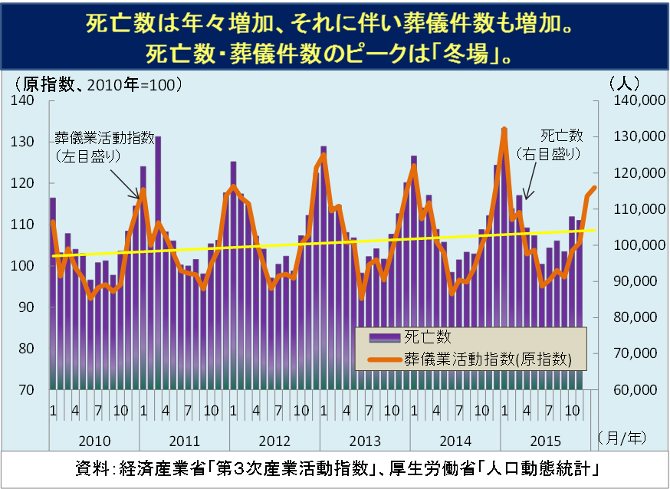

最初のグラフでは、第3次産業活動指数の「葬儀業(取扱件数)」と、人口動態統計の「死亡数」の推移を確認してみます。

これをみると、当然ながら両者の関連性が高い、すなわち、亡くなられた方の葬儀を葬儀会社が執り行うケースが多いことがわかります。核家族化の進展などにより、御葬儀を葬儀社会社に依頼するのが一般的になりつつあり、市場取引を対象とする第3次産業活動指数の葬儀業の活動と、亡くなられた方の数との連動性が高いことが、改めて確認されました。

さて、このグラフでは、死亡数・葬儀件数は、毎年1月がピークで、その後、春から夏場に向けて減少し、秋口から冬場に向かって再び増加していく季節パターンがあることも分かります。

長期の死亡数データ(人口動態総覧の年次推移)によると、日本における年間死亡数は、1980年頃に横ばいから増加に転じ、当時、年間約72万人だった死亡数は、2015年推計では約2倍の130万人にまで増えました。

これと連動するように、葬儀業の指数水準も、統計を取り始めた1993年の72.0から、2015年には約1.5倍の106.5に上昇しています(2010年=100)。

余談になりますが、葬儀業と同じ冠婚葬祭業の内訳系列である「結婚式場業(取扱件数)」と「婚姻件数(人口動態統計)」を比較しても、両者に高い関連性はありませんでした。

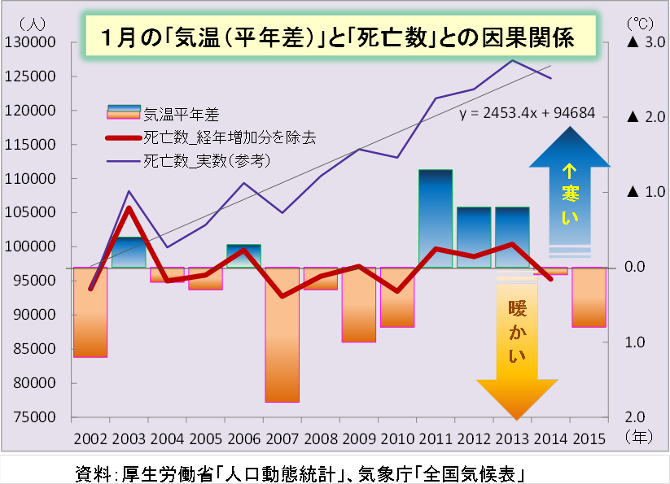

それでは、1年のうちで最も死亡数・葬儀件数が多い1月を、もう少し詳しくみてみます。

上のグラフは、1月の「全国主要8都市(※)平均気温(平年差)」と「死亡数」の推移です。

(※)札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、福岡

棒グラフは、各年1月の気温の平年差です。緑色が濃いほど平年よりも気温が低く、逆に、オレンジ色が濃いほど平年よりも気温が高い状態を表しています。これに、死亡数(経年増加分を除去)を示す線グラフを重ねると、両者の動きが比較的類似していることが分かります。つまり、同じ1月でも、平年気温を下回る寒い年にはより死亡数が増え、暖かい年には死亡数が減るということで、葬儀業の活動レベルに、天候が影響する結果となりました。

今回はあまりおめでたい話ではありませんが、天候と第3次産業活動指数の関係の一つとして、御紹介しました。