-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 製造業海外現地法人の販売先と調達先のグローバル分布

製造業海外現地法人の販売先と調達先のグローバル分布

製造業のグローバル化が進み、現在、日本企業の出荷量のうち3割が海外拠点からの出荷、その出荷先も4割が海外市場となっています。

また、輸出と言えば、乗用車や家電製品といった最終製品のイメージが強いかもしれませんが、実は、今や日本の輸出の過半は、部品や材料といった「生産財」です。日系企業の海外拠点の活動が活発化する中、その海外拠点の調達行動が変化すると、日本の輸出向け出荷にも大きな影響が生じるという構造があります。

そこで、日系製造業の海外現地法人の販売、調達行動について、最新の平成26年度と5年前とを比較し、その特徴を見ることにしましょう。

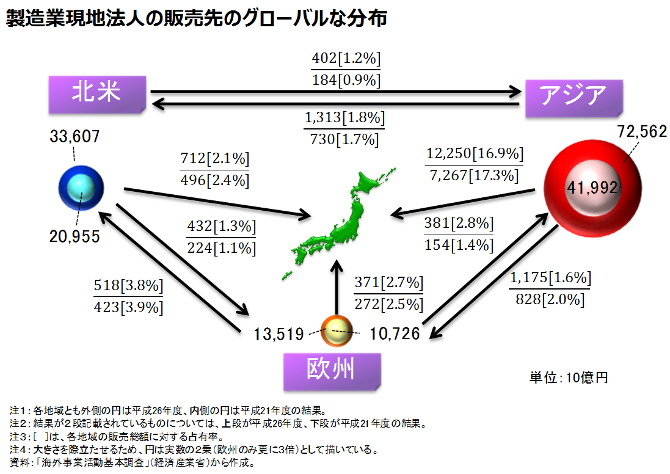

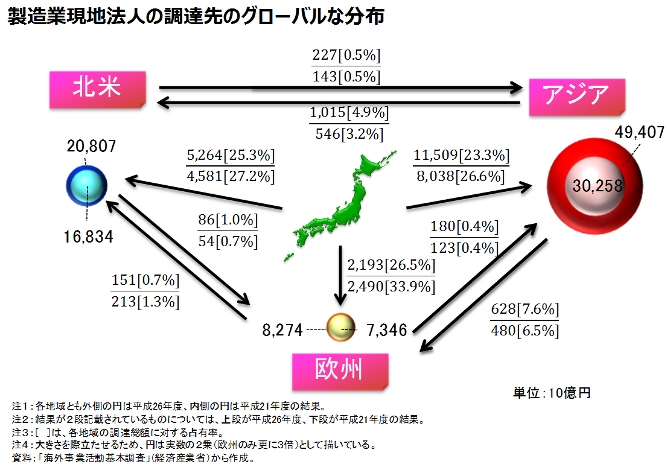

下のグラフは、海外現地法人を、立地地域に応じて「アジア」「北米」「欧州」に分け、地域間での取引を「三角図」にしたものです*。

まず、販売先のグローバルな分布とその変化を見てみましょう。

一見して、アジアの現地法人の存在感が増していることがわかります。そのうち8割は域内向け、日本向けは2割未満(平成26年度16.9%)、欧州、北米向けは僅かで、この特徴は5年前からほとんど変わっていません。即ち、アジアの現地法人の主たる活動はアジア域内消費向け出荷であり、日本向け出荷は従たる活動であることがわかります。

次に、調達先のグローバルな分布とその変化を見てみましょう。

調達額についても、アジアの現地法人の伸びが大きいことがわかります。そのうち99%を日本とアジア域内からの調達が占めるという特徴は5年前から変わりませんが、内訳を見ると、この5年間でアジア域内からの調達が上昇しており(72.6%→75.9%)、日本から少しずつシフトしていることがわかります。

このように、日系製造業の海外現地法人は地産地消が基本であり「輸出基地」的な意味合いは小さいことが確認できました。同時に、どの地域の海外現地法人においても、アジアとの取引が増す一方、日本との取引が小さくなる傾向があり、「アジア化」(日本の希薄化)というグローバルな現象が生じていると言えるかもしれません。

*この「三角図」は海外現地法人の活動のビジュアル化を目指しているので、日本から3地域への輸出は描かれていません。