-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 「二八(にっぱち)」って聞いたことありますか?

「二八(にっぱち)」って聞いたことありますか?

この記事をお読みの皆さんは、「二八(にっぱち)」という言葉を聞いたことがありますか。「二八」とは、2月と8月は商売が低調で売上げが下がるのが常だという意味の言葉です。その原因については様々いわれますが、そもそも本当に「二八」現象は発生しているのでしょうか?

今回はこの「二八」現象について、第3次産業活動指数などを用いて検証してみます。

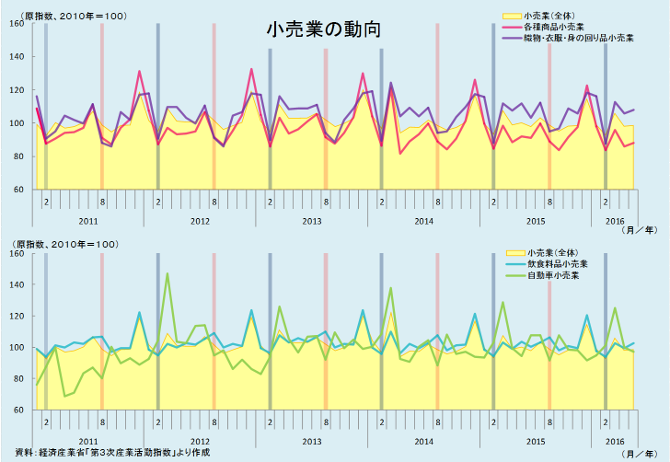

まずは、第3次産業活動指数の動きを「小売業」全体といくつかの内訳業種ごとにみてみましょう。

グラフ上の青い補助線が2月を、赤い補助線が8月を指しています。

グラフを見る限り、自動車小売業には当てはまりませんが、小売業の活動が2月に落ち込むということは確かなようです。2月は日数が少ないので、活動量が2/30.4=6.5%程度落ち込むのは当然といえば当然です。

一方、8月に前後の月に比べて落ち込むかというと、そういう傾向は読み取れません。飲食料品小売業では、寧ろ8月の販売量が多くなっています。小売業全体で言えば、2月の落ち込みや12月の盛り上がりが特徴的で、8月の水準は寧ろ「平均的」です。

その中では、百貨店や総合スーパーのような各種商品小売業と織物・衣服・身の回り品小売業では、8月と9月に販売量が明らかに下がるという動きを見せています。

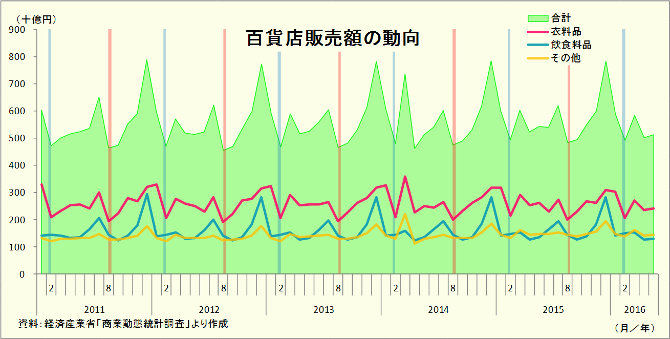

そこで、百貨店の販売額に着目してみることにしましょう。

百貨店の分野別販売額のうち、飲食料品に関しては、2月と8月に落ち込む傾向はみられません。しかし、百貨店販売額の約5割を占める衣料品では、2月と8月の落ち込みが顕著にみられます。この結果、百貨店販売額合計でも、2月と8月に大きく落ち込む「二八」現象が明確にみてとれます。

最初に登場した近代的な小売業態は、百貨店だと言われています(総合スーパーが登場したのは、戦後の高度成長期で、新しい業態です)。この百貨店では、フランスの年2回のイベントである「ソルド」に学んで、初夏と冬にセールが行われています。このセールの直後に、年間の売上、それもセールの中心である衣料品関係の売上の「谷間」が来るということのようです。

百貨店は、呉服店から生み出されたというのは有名な話です。そのため、百貨店の衣料品販売というのは、近代的商業の象徴ということで、その売上動向に注目が集まったのでしょう。その結果、百貨店の衣料品販売額の季節パターンが、あたかも小売業全体の動きであるかのように言われたのではないでしょうか。

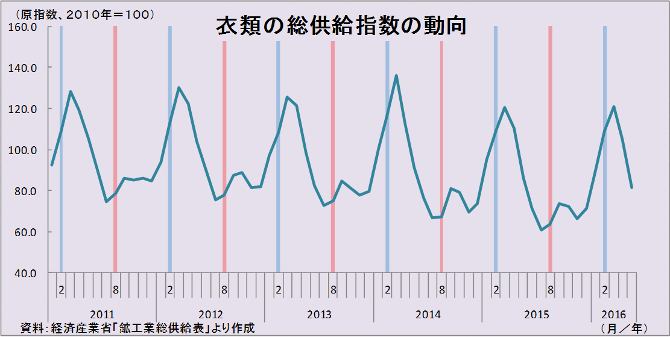

ちなみに、衣料品の国内出荷と輸入を合計した総供給指数を見ると、全く「二八」現象が見られません。一年のうち年始から4月くらいまでは、メーカーや商社は国内市場に積極的に供給している感じです。同じ衣料品でも、製造販売や輸入と小売販売では季節変動パターンが異なっており、「二八」は小売販売特有の現象です。