-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 震災後の5年間に、日本国内に出荷された企業設備(資本財)とは、どんなモノだったのか?

震災後の5年間に、日本国内に出荷された企業設備(資本財)とは、どんなモノだったのか?

平成28年に入ってからの財別(需要先別)の国内向け出荷の特徴として、資本財の国内向け出荷の水準が高いということを挙げることができます。

平成28年第1四半期の鉱工業全体の国内向け出荷指数が93.7、生産財が94.7、さらに消費財は87.1でした。

しかし、資本財、特に輸送機械を除いた資本財の国内向け出荷指数は106.6と、財分類の中で唯一、基準年の水準を超えているのです。企業のストックである資本財と対比される家計のストックである耐久消費財の第1四半期の同指数が79.2と、基準年の8割を割り込んでいるのと、対照的です。

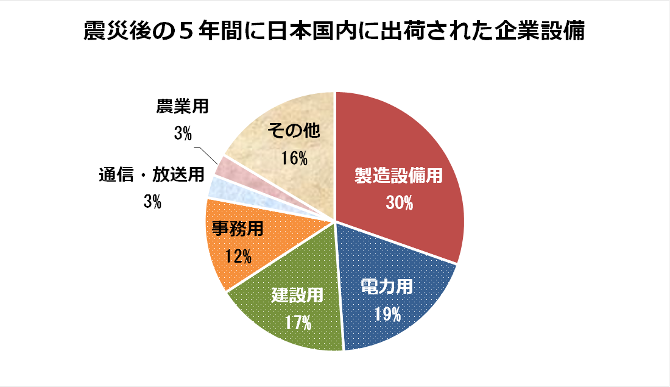

そこで、震災後の5年間、2011~2015年度までの輸送機械を除く資本財の国内向け出荷の用途別に分類した指数を積み上げ、構成比を算出しました。要すれば、震災後の5年間に、どのような用途の設備類が国内で需要されたのかを見ていることになります。

この5年間を累積した資本財の国内向け出荷指数のうち、3割が製造設備用でした。それに次ぐのが、ほぼ2割の電力用で、僅差で建設用が続き、1割より少し多い事務用でした。

企業の設備投資向けの財とは言っても、製造業向けは3割に留まり、電力用、建設用、事務用といった非製造業向け、少なくとも生産現場向けではない設備の出荷が48%を占めていました(構成比3%の通信・放送用を加えると過半越え)。

基準年(2010年)の構成比と比較すると、製造設備用の構成比が多少低くなっており、震災後の復興工事等のためもあったのか、建設用の構成比が高くなっています。

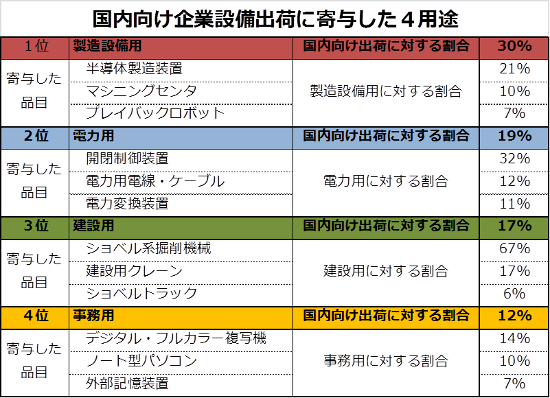

では、構成比の大きい主要な4用途ごとに、どのような品目がこの5年間の国内向け出荷に寄与していたのか、確認してみます。

製造設備用の出荷に寄与していた品目は、電子部品を作るための半導体製造装置や、様々な製造設備に用いられるマシニングセンタ、プレイバックロボットでした。業種別生産能力指数が2010年レベルを超えているのは、電子部品・デバイス工業と電気機械工業ですので、こういった分野に出荷されていたのかも知れません。

電力用では、開閉制御装置などの重電系の大型機械類や、電線・ケーブルが主に寄与していました。さらに、建設用では、復興関連土木工事による需要増のほか、規制変更による影響もあるのか、ショベル系掘削機械の出荷量が圧倒的でした。事務用では、法人向けの複写機や、OS入替え需要によるものか、ノートパソコンや外部記憶装置が国内向けに出荷されていました。

この5年間の各年度の鉱工業生産指数では、一度も2010年の生産レベルを超えることがなかった一方で、第3次産業活動指数は、逆に一度も2010年の活動レベルを下回ったことがありません。このような業況の違いもあり、資本財国内向け出荷においても、その向け先の半分以上は非製造業ということになっていたようです。