-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 「造船大国」復活か?;敗戦によるどん底から世界一へ躍進した鋼船の生産指数を振り返る

「造船大国」復活か?;敗戦によるどん底から世界一へ躍進した鋼船の生産指数を振り返る

今年も8月15日となりました。平成27年は終戦後70年ということもあり、玉音放送の原盤が公開されるなど、様々なことがありました。

さて、終戦を機に大きく落ち込んだ鉱工業指数が、戦前の水準を取り戻すには10年かかりました。今回はその中から鉱工業生産の水準回復過程における「鋼船」の生産推移について確認してみます。

日本は海に囲まれた島国で海運が諸活動に深く関わることから、造船とも縁が深く、戦後の一時期には「造船大国」と言われたこともありました。

では、戦時中から戦後にかけて、「鋼船」の生産はどのように動いていたのでしょうか。

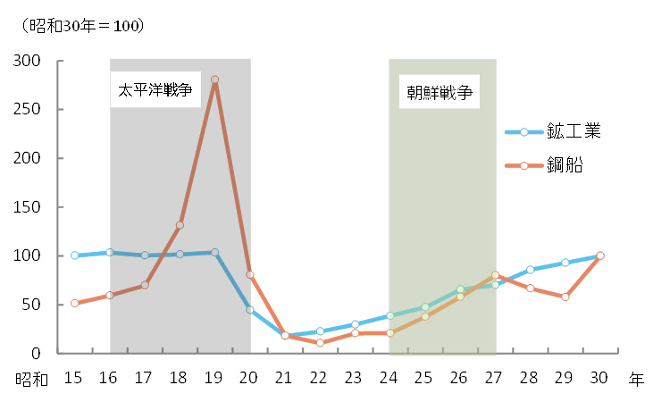

鋼船は他の鉱工業同様、戦時中は高い水準にあり、特に太平洋戦争が始まってからは、戦時標準船という国によって規格化された船を大量に生産したこともあり、生産は大幅に増加していました。しかし終戦後は、他の鉱工業と同様に大きく落ち込むこととなりました。

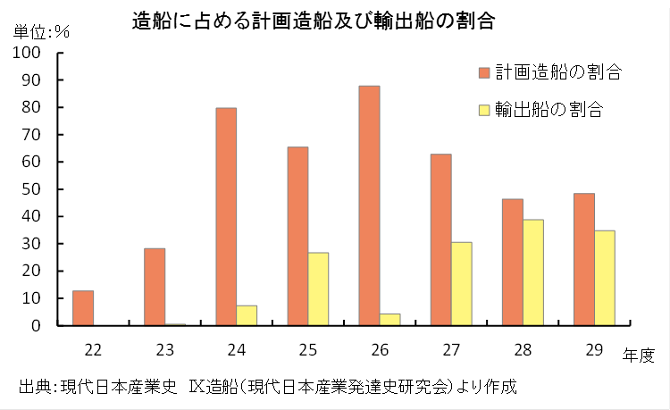

終戦後は、船舶や造船設備が戦後賠償の対象となり、建造も許可が必要など、制限がかけられた厳しい状況におかれました。さらに海軍の解体により軍需が消滅したため輸出に活路を見いださざるを得なくなりますが、技術が十分でなかったために価格や工期の面で世界を相手にすることは困難と言われていました。

それでも、関係者の生産復活への努力は続きました。

建造に関する制限については、折しもアメリカとソ連の対立が始まったこともあり、ストライク、ドレーパー調査団の報告で日本の経済的自立、賠償の軽減がうたわれるなどし、制限は撤廃されていきました。技術面でも、産学官共同の技術研究、溶接技術の発展、ブロック工法の活用などが行われました。

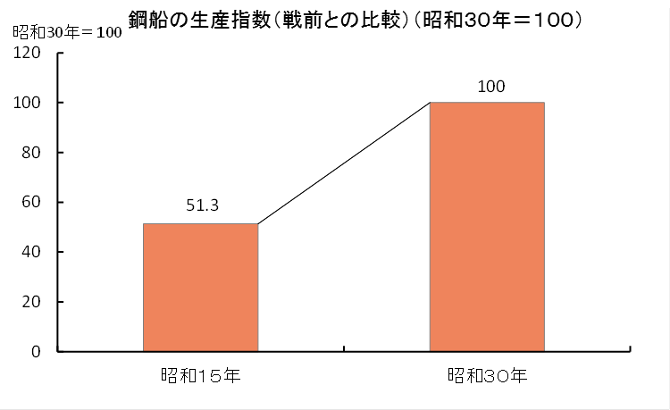

こうした結果、海外受注が増加したことや、政府による輸送力増強のための計画造船などの後押しなどもあり、経済白書で「もはや戦後ではない」と言われた昭和30年の鋼船生産は、戦前のほぼ倍の水準となりました。

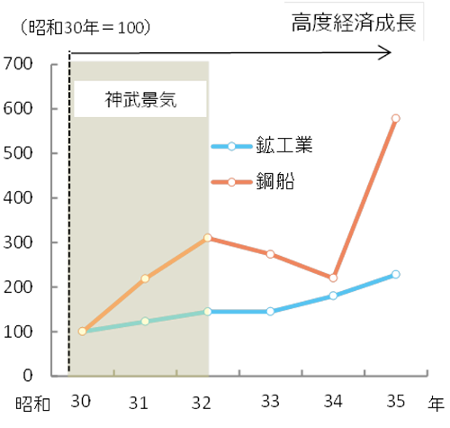

見事に復興した鋼船ですが、その後はどうなったのでしょうか。最後に、昭和30年から35年までの鋼船の生産指数をみてみます。

神武景気が終わった後も、鉱工業全体を上回る増加を続けているのが分かります。

そして、昭和31年、ついに日本はイギリスを抜き、造船世界一の座に躍り出たのでした。

それからしばらくの間、日本は「造船大国」と言われていました。1980年代後半からは、韓国、そして中国に造船量で追い抜かれたものの、ここ1、2年はきっ抗する受注量に戻ってきているそうです。

参考までに2015年の鋼船の生産指数を昭和30年基準で簡易的に換算してみると、1380.4という感じです。