1.識別表示の義務とは何ですか?

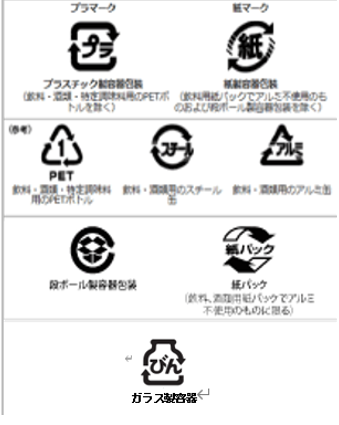

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)」で再商品化義務が定められている下表の特定容器包装のうち、1~5の容器包装には定められたマークにより識別表示を施すことが義務化されています。これは、リサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としています。

本Q&Aでは、プラスチック製容器包装のマークを「プラマーク」、紙製容器包装のマークを「紙マーク」といい、それらをあわせて「識別マーク」として解説しています。なお、PETボトルマーク、スチール缶マーク、アルミ缶マーク、及び自主表示の紙パックマーク、段ボールマークについての決まりや詳しい解説は、「マークから探す」のページをご確認ください。

| 特定容器包装 | 再商品化義務 | 識別表示義務 | |

|---|---|---|---|

| 1 | プラスチック製容器包装 | あり | あり |

| 2 | 紙製容器包装 | あり | あり |

| 3 | 飲料・酒類・特定調味料用PETボトル | あり | あり |

| 4 | 飲料・酒類用スチール缶 | なし | あり |

| 5 | 飲料・酒類用アルミ缶 | なし | あり |

| 6 | 他のスチール・アルミ製容器包装 | なし | なし |

| 7 | ガラス製容器 | あり | なし(自主表示) |

| 8 | 飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用) | なし | なし(自主表示) |

| 9 | 段ボール製容器包装 | なし | なし(自主表示) |

容器包装リサイクル法における「容器包装」は、「商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。」と定義されています。容器包装に該当するか否かは、以下の観点から判断されます。

- 「容器」又は「包装」に該当するか

- 「商品の容器及び包装」に該当するか

- 「当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」に該当するか

「容器」又は「包装」に該当するか否かは、基本的には社会通念上、「物を入れ、又は包むもの」といえるか否かにより判断されます。また、他の部分と一体となって、「物を入れ、又は包むもの」の一部として使用されるもの(栓、ふた、中仕切り等)も「容器」又は「包装」に該当します。「物を入れ、又は包むもの」の一部として使用されているか否かは、他の部分との物理的な一体性や商品を保護又は固定する機能の有無等の観点から判断されます。

- 容器の栓、ふた、キャップ、中ぶた、シール状のふた等(通常、他の部分と一体となって、商品を保護する機能を有すると考えられることから該当。)

- 中仕切り、台紙等(通常、他の部分と一体となって、商品を保護又は固定する機能を有していることから該当。)

- 発泡スチロール製又は紙製の緩衝材等(他の部分との一体性や商品を保護又は固定するための機能の有無等に応じて判断。詳しくは、1.1.3. Q8を参照してください。)

- 入れられるもの又は包まれるもの(以下「中身」という。)が「商品」であるか否か

- その「容器」又は「包装」が、それと同時に提供される「商品」を入れ、又は包むためのもの(中身の商品と一体性を有するもの)であるか否か

また、飲料パックのストローの袋など中身が「商品」の一部と解されるものである場合も、「商品の容器及び包装」に該当します。

さらに、中身の商品との一体性を有するものとは、一般的に、その中身の商品を入れるためだけに提供される「容器」又は「包装」であり、例えば、ある中身の商品を入れるために提供されるマイバッグは、そのマイバッグの提供を受けた者により他の中身の商品を入れるために繰り返し使用されるものであるため、その中身の商品との一体性を有するものには該当しません。

なお、改正後の法においては、有償で提供される「容器」又は「包装」であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち中身の商品と一体性を有するものとして提供される場合には、「商品の容器及び包装」に含まれることが明示されました。

- 中身が商品(の一部)であるもの

- 中身の商品と一体性を有するもの

- 中身の商品が費消され、又は中身の商品と分離される場合が想定され、

- その場合に当該商品の購入者にとって当該「容器」又は「包装」が不要になるか否か、

また、不要になるか否かは、持ち運びや保管時の安全、品質保持等に支障を来すか否か等の観点から判断されます。

- 通常、商品が費消された場合に不要になるもの

- 通常、商品と分離された場合に不要になるもの

なお、詳しい内容や具体例については、「容器包装に関する基本的な考え方」(平成18年12月)を参照してください。

お弁当に付属したお手拭、箸の袋

(Q1) コンビニエンスストアで弁当を購入した際に、レジで配布されるお手ふきや箸は、識別表示の対象ですか?

<回答>

コンビニエンスストアのレジで配布されるお手ふきや箸そのものは、商品の一部であるため対象外となります。ただし、お手ふきや箸を包む袋は、商品の容器包装であることから対象となります。

![]()

プラモデルの端材

(Q2) プラモデルの端材は識別表示の対象ですか?

<回答>

プラモデルの端材については、社会通念上容器包装には該当しないことから表示は必要ありません。

CD、DVDの保管用ケース

(Q3) パソコンソフトで、プラスチック製のCDケースに入ったCD-ROMを、紙製の外箱に入れ、その上をシュリンクフィルムで包装している場合は、どれが識別表示の対象となりますか?

<回答>

プラスチック製のCDケースについては、中身の商品(CD-ROM)を取り出しても不要とならず、保管・持ち運びに利用されることから、識別マークは必要ありません。

一方、紙製の外箱とシュリンクフィルム(ラベル付き)については、再商品化義務の対象となるため、識別マークが必要となります。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 紙 | ― |  |

| プラ | ― |  |

| 対象外 | ― | (対象外のため表示不要) |

シャンプーボトルのポンプ

(Q4) プラスチックボトルに入ったシャンプーの押し出し用ポンプは識別表示の対象ですか?

<回答>

押し出し用ポンプは、容器の一部であることから、対象となります。

なお、ポンプにプラスチック以外の素材が使われている場合については、2.3.4.を参照してください。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| プラ | ― |  |

| プラ | ― | (ボトルと同時廃棄であるため省略:ボトルに一括表示) |

台紙

(Q5) ブリスターパックに入った歯ブラシはどのように表示すればよいのですか?

<回答>

ブリスターパックのうち、台紙とカバーがホチキスで留めてあるもの及び糊付けされていても剥がれやすいものは、分離可能な容器包装であると考えることができます。この場合、台紙とカバーは同時に廃棄されると考えられることから、台紙の上に台紙の識別表示とカバーの識別表示を一括して表示すれば、カバーへの直接の表示は省略することができます。

◆ブリスターパックとは

品物の形に合わせて成形したプラスチック成形品の凹部に商品を入れ、台紙を接着等する包装形式を指します。

したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 紙 | ― |   |

| プラ | ― | (台紙と同時廃棄であるため省略:台紙に一括表示) |

(Q6) ワイシャツの型くずれを防止するため、襟部分に付けるプラスチック製のサポーター(無地)と無地の台紙は、識別表示の対象ですか?

<回答>

商品であるワイシャツが容器包装に入れられているかによって、サポーター及び台紙が識別表示の対象となるかが異なります。袋などの容器包装に入った状態で販売されている場合は、サポーター及び台紙は袋と一体となって商品の保護又は固定するために使用されていると考えられることから、識別表示が必要です。一方、外袋や外箱がなく、サポーター・台紙のみが使われている場合、それらは商品を入れても包んでもいないことから、表示の対象外となります。

ただし、サポーターおよび台紙が無地である場合は、直接の表示を省略し、外袋へ一括して表示することが可能です。

※ 一括表示については2.3及び3.2.を参照してください。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| プラ | 無地 | (省略:外装に一括表示) |

| 紙 | 無地 | (省略:外装に一括表示) |

| プラ | ― |  |

また、靴下の販売時に付けられたフック付ヘッダーや帯状ラベルも同様に考え、袋等に入れられている場合には、他の容器包装と一体となって商品を保護・固定しているため、識別表示の対象となりますが、袋等に入れられていなければ対象外となります。

(Q7) 靴に型くずれ防止材(無地の紙製)を入れ、無地の保護紙に包み、印刷のある紙製の外箱に入れている場合は、どれが識別表示の対象となりますか?

<回答>

外箱は容器であり、型くずれ防止材と保護紙は外箱と一体になって商品を保護していると考えられることから、再商品化義務の対象となります。そのため、個々の容器包装に識別マークを表示する必要がありますが、型くずれ防止材と保護紙については、ともに無地の容器包装に該当することから、直接の表示を省略し、紙製の外箱へ一括して表示することが可能です。

なお、外箱や外袋など容器がなく、型崩れ防止材のみが使われている場合は、型崩れ防止材は商品を入れても包んでもいないことから、表示の対象外となります。

※ 一括表示については2.3及び3.2.を参照してください。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 紙 | 無地 | (省略:外箱に一括表示) |

| 紙 | 無地 | (省略:外箱に一括表示) |

| 紙 | ― |  |

| 紙 | ― |

緩衝材

(Q8) 緩衝材は識別表示の対象ですか?

<回答>

緩衝材が、容器の一部である場合や、他の容器と一体となって商品を保護・固定するものである場合は、識別表示の対象となります。

- 商品を保護又は固定するために加工されているもの

- 立方体状、板状であって、商品を保護又は固定するために箱などに入れられるもの

- シート状であって、商品の1/2以上を覆うもの

- 容器の中に入って、商品を保護するエアークッション

ただし、箱に入れられた粒状の発泡スチロールなどの緩衝材は、商品が抜かれるとバラバラになってしまい、商品を入れている又は包んでいると解されないため、識別表示の対象外となります。

キャラメルの包装紙

(Q9) キャラメルの一粒を包む包装紙や、書店で付けられる、文庫本の保護カバーは1,300㎠以下なので、識別表示を省略することができますか?

<回答>

識別マークを表示する必要があります。

1,300㎠以下であれば識別マークを省略することができる包装紙は、小売販売を業とする者が販売時に商品を包むもの(製造時点で裁断サイズが不明なもの)に限ります。

したがって、キャラメルの包装紙など、製造時に使用される包装紙は大きさに関わらず識別表示の対象となります。(包装紙への直接表示が困難な場合については、3.1.2.を参照してください。)

また、小売業者が販売時に商品を包むものであっても、書籍の保護カバーなど特定の商品を包装するために製造される包装紙であり、製造時点で裁断サイズが明らかである場合は1,300㎠以下でも識別マークを表示する必要があります。

小売で付けられる包装紙

(Q10) 包装紙の場合、印刷段階では使用時の紙のサイズが明らかでないのですが、識別マークはどのように表示すればよいのですか?

<回答>

小売販売を業とする者が販売する際に使用する包装紙が1,300㎠以上である場合には、識別マークを表示する必要があります。

なお、キャラメルの一粒を包む包装紙のように特定の商品を包装するために製造される包装紙は1,300㎠以下でも識別マークを表示する必要があります(1.1.3. Q9を参照してください)。

(Q11) 百貨店などで有料のラッピングを行っているのですが、その際使用する包装紙にも識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

識別マークを表示する必要があります。

有償で提供される「容器」又は「包装」であってもそれと同時に購入される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち中身の商品と一体性を有するものとして提供される場合には「商品の容器及び包装」に含まれるため、識別マークを表示する必要があります。

のし紙

(Q12) 小売段階で付ける“のし紙”は識別表示の対象ですか?

<回答>

“のし紙”のうち、物を入れても包んでもいないものについては、容器包装リサイクル法の対象外となります。包む面積が、商品全体を包むのに必要な表面積の1/2以下のものについては、「包んでいる」ことにならないため、対象外となります。

よって、“のし紙”のうち識別マークが必要となるのは、以下の2つの条件を両方満たすものになります。

- 商品の表面積の1/2を超える容器包装

- 面積が1,300㎠(※)以上の包装

※ 小売業における包装紙の判断については1.1.3. Q9を参照してください。

リボン

(Q13) 袋の口をリボン、ひも、テープ等で留める場合、それらは識別表示の対象ですか?

<回答>

リボン、ひも、テープ等が袋を閉じるための機能を有している場合は、容器包装の一部となり、容器包装リサイクル法の対象となります。

キャップシール

(Q14) サラダ油などのバージンキャップ(内栓)や、ふたの外側に付けられたキャップシールは、識別表示の対象ですか?

<回答>

キャップシール(キャップの外側に付けたフィルム)については、物を入れても包んでもおらず、また容器の一部でもない(ふたの役割を果たしていない)ことから、対象外となります。一方、バージンキャップ(内栓)については、ふたの役割を果たしていることから、対象となります。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| プラ | ― |  |

| プラ | 表示不可能 | (省略:ボトルに一括表示) |

| 対象外 | ― | (表示不要) |

タグ・説明書への表示

(Q15) 商品説明のタグや説明書にプラマークまたは紙マークを表示してもよいのですか?

<回答>

商品説明のタグや説明書は容器包装には該当しないので、プラマークまたは紙マークを表示しないでください。識別表示は容器包装の分別のための表示なので、容器包装自身に表示する必要があります。

ラベル

(Q16) 容器包装にラベルを付けている場合、ラベル自身の識別表示を入れる必要がありますか?

<回答>

ラベルは、それが付けられている容器包装の一部とみなされますので、ラベルが紙製やプラスチック製であっても、基本的には識別表示は必要ありません。

ただし、下記2つの条件を両方満たしている場合は、ラベルが「包んでいるもの」となるため、ラベルそのものに対する識別表示が必要となります。

- 容器包装の1/2を超える

- ラベルを付けられた容器包装から、ラベルを容易に分離して廃棄することができる

例)ペットボトルに付けられたプラスチック製のラベル、板状チョコレートの胴巻き(アルミ箔の上に巻く紙) 等

(Q17) ラベル(紙製)が巻かれている缶詰やビンについては、どのように表示すればよいのですか?

<回答>

缶の表面積の1/2を超えるラベルについては、ラベルが缶詰やビンと分離可能か否かにより識別表示の対象か否かが異なります。

(1) ラベルが缶詰やビンと分離可能な場合

ラベルが紙製容器包装に該当するため、ラベルそのものの識別表示(紙マーク)が必要です。缶は食品を入れた金属であるため、缶そのものの識別表示は必要ありません。

ビンそのものについても識別表示は必要ありません。

(2) ラベルが缶詰やビンと分離不可能な場合

紙(ラベル)と金属(缶)の複合素材となります。紙と金属の重量を比較して、金属の方が重い場合は金属製の容器包装となるため、識別表示は必要ありません。また、ビンについたラベルも同様に考えます。

※ 複合素材については、2.3.4.を参照してください。

(Q18) 無地のポリ袋にラベルを貼る場合にはどのように表示すればよいのですか?

<回答>

無地のポリ袋へラベルを貼る場合には、ラベルの種類に応じて、以下の対応が求められます。

1.印刷注1)のないラベルを貼った場合

印刷のないラベルが貼られた無地のポリ袋は、無地の容器包装に該当するので、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要はありません。

具体的には、以下のラベルが印刷のないラベルに該当します。

- 色無地のシール

- 賞味期限や値段を印字したシール注2)など

注1)一般に原稿に従って版を作り、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に移す技術

注2)賞味期限やロットナンバー等の印字は印刷とみなされないため(3.1.1. Q65を参照してください)

2.印刷のあるラベルを貼った場合

(1)容器包装の利用事業者からの指示による印刷の場合

社名等が印刷されている等、利用事業者からの指示により製造されるラベルについては、指示する際に識別マークの付加が可能であることから、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要があります。なお、ラベルはポリ袋の一部とみなされるため、ラベル自体の識別表示として紙マークを表示する必要はありません。

ラベルが容器包装の一部とみなされる具体的な例は、以下の場合などが該当します。

- 小売業者(スーパー等)の生鮮食料品(肉、魚、総菜等)に貼る社名入りのシール

- バーコードのみが印刷されたシール

- 商品名、ブランド等が印刷された検針済のシール など

(2)容器包装の利用事業者からの指示によらない印刷の場合

既製品のラベルなど、利用事業者からの指示がなく印刷されたラベルについては、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要はありません。

具体的には、以下の場合などが該当します。

- 「100円引き」等の印刷のみがなされたシール など

目薬

(Q19) プラスチックボトルに入った目薬(キャップ付き)で、無地の内袋(プラスチック製)と紙の外箱に入っており、携帯ケースが付属したものについては、どの容器包装が識別表示の対象となるのですか?

<回答>

ボトル・キャップ・内袋・紙箱・携帯ケース、全てが対象となります。

内袋・紙箱は購入後、商品を取り出したのちに不要となることから、対象となります。ボトル・キャップ・携帯ケースについては、商品(目薬)が消費された場合に不要となることから対象となります。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| プラ | ― |  |

| プラ | 表示不可能 | (表示不可能のため省略:ボトルに一括表示) |

| プラ | 無地 | (無地のため省略:外箱に一括表示) |

| 紙 | ― |   |

| プラ | ― |

付属の計量スプーン

(Q20) 紙製の箱に入った粉末状洗濯用洗剤に付属している計量スプーンは、識別表示の対象ですか?

<回答>

計量スプーンについては商品の付属品(商品の一部と解される)であるため、再商品化義務の対象外となり、識別表示は必要ありません。

その他資料の案内

(Q21) そもそも容器や包装に該当するものであるか、判断しにくいものについて、具体的な例が載っている資料はありますか?

<回答>

下記資料を参照してください。

「容器包装に関する基本的な考え方」(平成18年12月)

(Q22) 輸入品にも識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

輸入販売事業者が容器包装の素材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示した場合は、国産品と同様に識別マークが必要です。

これらの指示がない場合には、容器包装の表面に印刷・ラベル、刻印による日本語表示のある商品に対して表示の義務があります。その際、多重容器包装においては、日本語表示のある容器包装に、他の構成部材の識別表示を一括して表示することが認められています。

(Q23) 市販品を商品の容器包装へ転用した場合の表示義務対象者は誰になるのですか?

<回答>

市販品を商品の容器包装へ転用した事業者が表示義務対象者となります。

ただし、市販品の容器包装にラベルを貼る等の行為が行われず、そのまま使われる場合は無地の容器包装に該当するため、表示の義務は生じません(1.3.2. Q31を参照してください)。

(Q24) 小売業で包装紙を使用しているのですが、社名等の印刷はなく、一般に市販されている紙を転用しています。面積が1,300㎠以上なのですが、識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

識別マークを表示する必要はありません。

市販されている包装紙を転用した場合、転用時に印刷・ラベル、刻印等を施さない場合には、無地の容器包装に該当するため、1,300㎠以上であっても識別マークを表示する必要はありません(1.3.2. Q32を参照してください)。

(Q25) 海外企業の日本販売店において海外から容器のみを輸入しているのですが、素材や日本語表示等の指示を行っていない場合には識別マークを表示する必要があるのでしょうか?

<回答>

識別マークを表示する必要はありません。

海外から商品として輸入された容器を日本で購入し、商品の容器包装へ転用している場合、素材や日本語表示等の指示がなされていないのであれば、識別マークを表示する必要はありません。ただし、転用の際に印刷・ラベル等を施している場合には、識別マークが必要です。

(Q26) 識別表示対象となる素材は何ですか?

<回答>

本Q&Aでは、プラスチック製容器包装のマークを「プラマーク」と、紙製容器包装のマークを「紙マーク」といい、それらを合わせて「識別マーク」として解説しています。その他にも、PETボトルマークやスチール缶マーク、アルミ缶マークなどがあります。なお、PETボトルマーク、スチール缶マーク、アルミ缶マーク、及び自主表示の紙パックマーク、段ボールマークについての決まりや詳しい解説は、「マークから探す」のページをご確認ください。

| 特定容器包装 | 再商品化義務 | 識別表示義務 | |

|---|---|---|---|

| 1 | プラスチック製容器包装 | あり | あり |

| 2 | 紙製容器包装 | あり | あり |

| 3 | 飲料・酒類・特定調味料用PETボトル | あり | あり |

| 4 | 飲料・酒類用スチール缶 | なし | あり |

| 5 | 飲料・酒類用アルミ缶 | なし | あり |

| 6 | 他のスチール・アルミ製容器包装 | なし | なし |

| 7 | ガラス製容器 | あり | なし(自主表示) |

| 8 | 飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用) | なし | なし(自主表示) |

| 9 | 段ボール製容器包装 | なし | なし(自主表示) |

(Q27) PET素材からなる卵パックはどのように表示したらよいですか?

<回答>

PET素材でできた容器包装であっても飲料・酒類・特定調味料用のペットボトルでない場合は、プラスチック製容器包装となりプラマークを表示します。

なお、PET素材であることを表示したい場合には、材質表示(3.3.2.を参照してください)を活用してください。

(Q28) 不織布は、プラマーク、もしくは紙マークの対象になりますか。また、生分解性プラスチックでできた容器包装へはプラマークを表示する必要があるのですか?

<回答>

識別表示における、プラスチック・紙の定義に照らして判断します。

不織布でできた容器包装については、紙マーク、プラマークどちらの対象でもないとされます。

一方、生分解性プラスチックでできた容器包装については、プラスチック製容器包装に該当する場合、プラマークを表示する必要があります。

【プラスチックの判断】

高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料

◆プラスチックに関して、専門的な知識を必要とするお問い合わせ

日本プラスチック工業連盟(TEL:03-6661-6811)

(参考資料)「平成15年 容器包装リサイクル法 説明資料」第3章 [参考1]プラスチック製容器包装の「プラスチック」の判断について

容器包装リサイクル法上での「プラスチック」の判断は次のとおり。

「高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料。

(注) 弾性材料(ゴム)も流動性を利用して賦形するが、プラスチックとはみなさない。加工時に大きな延伸力を与えて作る繊維は、この定義から外れると考えられるため対象外とする。

塗料、接着剤には賦形の概念がないため対象外とする。」

【紙の判断】

植物の繊維を絡み合わせてこう(膠)着させて製造したもの。

絡み合わせているのではなく、接着剤などで固められたものは、リサイクルも困難であり、対象外。

◆紙に関して、専門的な知識を必要とするお問い合わせ

飲料用紙容器リサイクル協議会(TEL:03-3264-3903)

(参考資料)「平成15年 容器包装リサイクル法 説明資料」第3章 [参考2]紙製容器包装の「紙」の判断について

容器包装リサイクル法上での「紙」の判断は次のとおり

「植物繊維を絡み合わせこう(膠)着させて製造したもの。」

(Q29) セロハンでできた容器包装へは識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

セロハンは紙でもプラスチックでもないことから、識別マークを表示する必要はありません。

セロハンは、紙と同じパルプで作られているものの、「植物繊維を絡み合わせこう(膠)着させて製造したもの」でないこと、日本商品分類上も、紙と別のものとして扱われていることから、紙には該当しません。

また、日本商品分類上、プラスチックでもないことから、プラスチックにも該当しません。

(Q30) 容器包装の製造業者は、識別表示の義務者となるのですか?

<回答>

識別表示については、容器の製造事業者、容器包装の製造を発注する事業者(概ね利用事業者)のいずれにも表示義務がかかります。

この時の「容器製造業者」とは、特定の商品を入れる容器の資材製造、容器加工、容器への印刷を請け負う業者などです。なお、容器包装以外にも使われる汎用品(紙コップなど)を製造する場合は、特定の商品を入れることが定まってないため、表示義務はありません。

包装についても、製造時に、商品を包む時の大きさ、形状が定まっていないものであるため、製造事業者に表示義務はありません。

なお、プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、再商品化義務の対象と識別表示義務の対象者は基本的に同じです。

(Q31) 市販品を商品の容器包装へ転用した場合の表示義務対象者は誰になるのですか?

<回答>

市販品を商品の容器包装へ転用した事業者が利用事業者となり、表示義務対象者となります。

ただし、市販品の容器包装にラベルを貼る等の行為が行われず、そのまま使われる場合は無地の容器包装に該当するため、表示の義務は生じません。無地の容器包装については、3.1.1.を参照してください。

(Q32) 小売業で包装紙を使用しているのですが、社名等の印刷はなく、一般に市販されている紙を転用しています。面積が1,300㎠以上なのですが、識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

識別マークを表示する必要はありません。

市販されている包装紙を転用した場合、転用時に印刷・ラベル、刻印等を施さない場合には、無地の容器包装に該当するため、1,300㎠以上であっても識別マークを表示する必要はありません(1.1.5. Q23を参照してください)。

(Q33) 容器包装以外にも使用される可能性のある汎用品(紙コップ等)を加工した場合は、識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

汎用品を加工した場合は、その汎用品の製造業者には表示義務はありません。加工した事業者が識別マークを表示する必要があります。ただし、加工する際に、新たに印刷・ラベル、刻印等を施さず、刻印が可能な成形工程を経ない場合は、その汎用品は無地の容器包装に該当するため、識別マークを省略することができます。無地の容器包装については、3.1.1. を参照してください。

(Q34) 輸入品にも識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

輸入販売事業者が容器包装の素材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示した場合は、国産品と同様に識別マークが必要です。

また、これらの指示がない場合でも、容器包装の表面に印刷・ラベル、刻印による日本語表示のある商品に対しては、輸入販売事業者に表示の義務が生じます。その際、多重容器包装においては、日本語表示のある容器包装に、他の構成部材の識別表示を一括して表示することが認められています。

(Q35) 海外企業の日本販売店において海外から容器のみを輸入しているのですが、素材や日本語表示等の指示を行っていない場合には識別マークを表示する必要があるのでしょうか?

<回答>

識別マークを表示する必要はありません。

海外から商品として輸入された容器を日本で購入し、商品の容器包装へ転用している場合、素材や日本語表示等の指示がなされていないのであれば、識別マークを表示する必要はありません。ただし、転用の際に印刷・ラベル等を施している場合には、識別マークが必要です。

(Q36) 輸入した商品に紙の説明書(日本語表示あり)を添付するのですが、識別マークを表示する必要がありますか?なお、説明書以外には特に容器包装を施したりしていません。

<回答>

説明書は容器包装に該当しないので、「容器包装の素材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示している」とはならず、識別表示が必要になることはありません。

なお、識別表示が必要な場合であっても、説明書に識別マークを表示することはできません。識別マークは容器包装に付けてください。

(Q37) 輸出する商品の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

最終的に国内の家庭において消費されることがなければ、識別マークは必要ありません。

(Q38) 容器包装の再商品化義務がない小規模事業者も表示義務があるのですか?

<回答>

再商品化の義務とは異なり、識別表示については、小規模事業者にも表示義務があります。

なお、小規模事業者とは、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす事業者を指します。

| 小規模事業者とは | ||

|---|---|---|

| 業種 | 売上高 | 従業員 |

| 製造業、その他 | 2億4,000万円以下 | かつ20名以下 |

| 商業、サービス業 | 7,000万円以下 | かつ5名以下 |

※1:製造業その他と、商業・サービス業の双方を事業として営んでいる場合、売上高が最も大きな事業の業種の基準で判断します。

※2:「売上高」、「常時使用する従業員の数」は、事業内容毎に分けて考えるのではなく、事業全体で考えて下さい。

◆再商品化義務の履行についての詳しい問い合わせ先

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(コールセンターTEL:03-5251-4870)

(Q39) 紙マークやプラマークを印刷する際の製造事業者と製造を発注する事業者の費用負担はどのように分配すればよいのですか?

<回答>

法律では規定されていないので、通常の商慣習などを踏まえ、事業者間で決めてください。

(Q40) 識別表示の義務を遵守しないと、どのような罰則が誰に適用されるのですか?

<回答>

識別表示の義務を遵守しない製造・製造を発注する事業者、輸入販売事業者(小規模事業者を除く)に対しては、

- まず、主務大臣による勧告が行われます。

- 次に、勧告に従わない場合は、主務大臣がその旨を公表します。

- さらに、公表されても改善されない場合は、改善するよう主務大臣が命令します。

- その上で、命令に違反した事業者には五十万円以下の罰金が科せられます。

なお、上記の過程で、必要に応じて、主務大臣は事業者から業務状況の報告を受けることや立入検査を実施することができます。

(Q41) 罰則適用時点より前に製造された在庫についても罰則が適用されるのですか?

<回答>

平成15年3月31日以前に製造された容器包装に関しては、罰則は適用されません。

罰則適用時点である平成15年4月1日以降に製造された特定容器包装および同日以降に輸入注1)された商品に付された特定容器包装に、紙・プラマークが表示されていない場合に罰則が適用されます。

注1)輸入された日とは通関した日のことを指します。

2.識別表示の仕方やルールについて教えてください。

(Q42) プラマークまたは紙マークの印刷原稿(清刷り)はどこで入手できるのですか?

<回答>

紙、プラスチックそれぞれの関連業界団体において印刷原稿(清刷り)を提供(ただし、実費は使用者が負担)しています。

- プラマークについては、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会

(FAXのみで受付 03-5521-9018) - 紙マークについては、紙製容器包装リサイクル推進協議会

(TEL:03-3501-6191)

(参考)他の識別マークに関する問い合わせ先

PETボトル:PETボトルリサイクル推進協議会

(TEL:03-3662-7591)

スチール缶、アルミ缶:公益社団法人食品容器環境美化協会

(TEL:03-5439-5121)

なお、規定が守られていれば、自社で作成しても構いません。

(Q43) プラマークまたは紙マークを使用するにあたって、どこかに届出をしたり使用料を払ったりする必要はあるのですか?

<回答>

マークを製品に付けることに対して、届出の義務や使用料を払う必要はありません。しかし、再商品化義務の履行のため、委託料が必要になる場合があります。

再商品化義務については、以下のページをご確認ください。

再商品化義務について:

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/entrepreneur/index.html

(Q44) 書籍で識別マークを紹介したいのですが、著作権についてはどこに問い合わせたらよいですか?

<回答>

各マークを管理する関連業界団体にお問い合わせください。

- プラマーク:プラスチック容器包装リサイクル推進協議会(TEL:03-3501-5893 FAX:03-5521-9018)

- プラスチックの材質表示:日本プラスチック工業連盟(TEL:03-6661-6811 FAX:03-6661-6810)

- 紙マーク:紙製容器包装リサイクル推進協議会

(TEL:03-3501-6191 FAX:03-3501-0203)

(参考)

- PETボトルマーク:PETボトルリサイクル推進協議会(TEL:03-3662-7591 FAX:03-5623-2885)

- アルミ缶マーク:アルミ缶リサイクル協会

(TEL:03-6228-7764、FAX:03-6228-7769)

公益社団法人食品容器環境美化協会

(TEL: 03-5439-5121、FAX:03-5476-2883) - スチール缶マーク:スチール缶リサイクル協会

(TEL:03-5550-9431 FAX:03-5550-9435)

(自主表示のマーク)

- 紙パックマーク:飲料用紙容器リサイクル協議会

(TEL:03-3264-3903 FAX:03-3261-9176) - 段ボールマーク:段ボールリサイクル協議会

(TEL:03-3248-4853 FAX:03-5550-2101) - ガラスびんリサイクルマーク:日本ガラスびん協会

(TEL:03-6279-2390 FAX:03-5389-5868)

(Q45) プラマークまたは紙マークの大きさは自由に決めてよいのでしょうか?

<回答>

プラマークまたは紙マークの大きさについては、上下の長さが印刷、ラベルの場合6mm以上、刻印の場合8mm以上と決まっています。その他、下記に示す仕様を満たす必要があります。

※ 役割名の文字については3.1.2.を参照してください。

印刷・ラベル・・・・・6mm以上

刻印・エンボス・・・8mm以上

b:正方形の切れ目の幅

(aの2/5以内)

c:正方形の切れ目の幅

(aの1/14以内)

印刷・ラベル・・・・・6mm以上

刻印・エンボス・・・8mm以上

L:短外径 LはHの7/8

W:長外径 WはHの1.1倍

a:楕円の切れ目の幅

(Hの7/100以内)

θ:楕円の傾き(45°)

(Q46) プラマークまたは紙マークの色、線幅、スリット、フォント、周辺の枠や装飾は自由に決めてよいのでしょうか?

<回答>

容器包装全体の模様および色彩と比較して、鮮明であり、かつ容易に識別できる限り可能です。

また、色のついた容器包装へ印刷する場合、カラーが色褪せしない等、マークが維持されることが確認できれば、識別マークを反転して表示させても構いません。

(Q47) プラマークまたは紙マークを表示するにはどのような方法があるのですか?

<回答>

プラマークまたは紙マークは、印刷し、ラベルを貼り、または刻印することによる表示が認められています。

(Q48) プラマークまたは紙マークを「スタンプ」や「箔押し」で表示してもよいのでしょうか?

<回答>

鮮明であり、容易に消えないなど印刷に準じた性能があれば、「スタンプ」や「箔押し」で表示しても構いません。

(Q49) プラスチック製容器包装(紙製容器包装)を利用することとなったため、新たにプラマーク(紙マーク)を印刷したシールを貼付したのですが、今後もずっとシールでの対応でよいのでしょうか?

<回答>

識別マークは、印刷し、ラベルを貼り、または刻印することによる表示が認められています(2.2.2. Q47、Q48を参照してください)。ただし、新たにラベルを貼ることは、台紙等によるごみの発生を伴う可能性もあり、留意する必要があります。

(Q50) 商品説明のタグや説明書にプラマークまたは紙マークを表示してもよいのですか?

<回答>

商品説明のタグや説明書は容器包装には該当しないので、プラマークまたは紙マークを表示しないでください。識別表示は容器包装の分別のための表示なので、容器包装自身に表示する必要があります。

ただし、台紙の役割をしている説明書で、他の容器包装と一体となって商品を保護・固定しているものは、識別表示の対象となります。

(Q51) フタの内側など、フタを開けないとみえない位置にマークを付してもよいのでしょうか?

<回答>

マークは容器包装の「表面」に入れる必要があります。フタを開けないと見えない位置は、表面とは言えないため、入れることができません。

商品を入れ、あるいは包んだ状態で見える位置にマークを入れるようにしてください。

識別表示は原則として、分離できる個々の容器包装に対して直接表示する必要があります。物理的に直接の表示が困難な場合で、他に識別表示義務のある容器包装がある場合は役割名を記載して一括表示することができます。

(Q52) 商品を入れる箱のうち、フタにもマークを表示する必要があるのですか?

<回答>

表示は、容器包装のうち、容易に分離できる一つ一つに対して示す必要があります。

よって、実とフタが別々になっている箱であれば、それぞれに表示を行うことが原則となります。ただし、役割名(2.3.3.を参照してください)を入れることで、いずれかの容器に一括してマークを入れることが可能です。

(Q53) 多重容器包装であれば、構成する容器包装のひとつへ一括して表示してもよいのでしょうか?

<回答>

多重容器包装等においては、分離可能なそれぞれをひとつの容器包装とみなします。よって、表示対象の容器包装毎に直接識別マークを表示するのが原則です。

ただし、ほぼ同時に捨てられる複数の容器包装がある場合には、まとめていずれかの容器包装に一括して表示をすることができます。その際、各容器包装の役割名(2.3.3.を参照してください)をその識別マークに併記することが必要です。

また、物理的に表示不可能な容器包装や無地の容器包装を含む場合については、3.1.を参照してください。

なお、「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)では、「ほぼ同時に捨てられる」場合の判断については、各事業者又は業界ごとの対応に委ねることとされています。

(Q54) 多重容器包装を構成する容器包装のひとつへ一括して表示する場合、どの容器包装に表示すればよいのでしょうか?

<回答>

原則として、直接の表示を省略した場合は、省略した容器包装とほぼ同時に廃棄される他の容器包装に一括して表示する必要があります。

省略した容器包装が、物理的に表示不可能である場合や、無地であった場合で、同時廃棄される容器包装が無い場合に関しては、3.2.を参照してください。

注)多重容器包装等とは

- 外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっているもの

- 容器本体、キャップ、ノズル等の複数のパーツから構成される容器包装であり、ボトル状、筒状、袋状、チューブ状等の形態を持つもの

(Q55) 一括表示で表記する場合、容器包装の役割(部位)名は自由に決めてよいのでしょうか?

<回答>

消費者にとってわかりやすい呼称である必要があります。業界統一のガイドラインがあれば、それに従うことが望まれます。

(Q56) 役割名の文字サイズ、字体は自由に決めてよいのでしょうか?

<回答>

役割名の文字サイズについては、JIS(日本工業規格)Z 8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさとすることが規定されています。

また、役割名の字体は自由に決めて構いませんが、鮮明でかつ容易に識別できる必要があります。

なお、一括に表示する場合の識別マークの大きさについても、通常時と同じく、上下の長さが印刷、ラベルの場合6mm以上、刻印の場合8mm以上となります(2.2.1. Q45を参照してください)。

(Q57) 複合素材の容器包装とはどのようなものを指すのですか?

<回答>

複合素材の容器包装とは、異なる複数の素材(プラスチック、紙、アルミ 等)を組み合わせて使用し、かつ、容易に分離できない容器包装を指します。

例えば下記のような容器包装の場合、キャップは独立した一つのプラスチック製容器包装ですが、本体部分(パックと注ぎ口)は容易に素材毎に分離できないため、紙・アルミ・プラスチックでできた「複合素材の容器包装」となります。複合素材の容器包装は、一番重量比が大きい素材の識別マークを表示します。

| 役割名 | 対象となるマークの種類 | 無地/印刷有/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| キャップ | プラ | 無地 | (無地のため省略:箱に一括表示) |

| 注ぎ口 | プラ | 無地 | (紙箱と分離不可能であるため、箱の一部として表示) |

| 箱 | 紙 | 印刷有 | (紙の重量比が最も大きいため、紙製容器包装として表示) |

※ ポリプロピレンとポリエチレンテレフタレートを積層させた素材など、プラスチック同士でできた容器包装の材質表示については3.3.2.を参照してください。

表示義務のある素材を使った複合素材の場合

(Q58) プラスチックと紙からなる容器包装で分離不可能(複合素材)な場合、どのように表示すればよいのですか?

<回答>

重量比が大きい方の素材の識別マークを表示してください。

プラスチックと紙の複合素材の場合には、重量的に主たる素材についての識別マークが必要となります。すなわち、プラスチックの重量比が50%を超える場合はプラマークを、紙の重量比が50%を超える場合は紙マークを表示してください。

なお、異なる素材であっても容易に分離できる場合には、各素材についての識別マークが必要となります。(3.2.1. 多重容器包装)

表示義務のある素材と義務のない素材を使った複合素材の場合

(Q59) アルミとプラスチックからなる容器包装で分離不可能(複合素材)な場合、どのように表示すればよいのですか?

<回答>

プラスチックの重量比が大きければプラマークを表示してください。アルミの重量比が大きければプラマークは必要ありません。

アルミとプラスチックの複合素材の場合には、重量的に主たる素材についての識別マークが必要となります。すなわち、プラスチックの重量比が50%を超える場合はプラマークを表示してください。一方、アルミの重量比が50%を超える場合は飲料・酒類等用の缶であればアルミマークを、飲料・酒類等用の缶でなければ識別マークは必要ありません。ただし材質表示(3.3.2.を参照してください)により素材の情報を提供することが望まれます。

(Q60) SPIマークがあれば、プラマークを表示しなくてもよいのでしょうか?また、材質表示としてSPIマークを使用してはいけないのでしょうか?

<回答>

SPIマークをプラマークの代用として使うことはできません。日本国内で販売・消費される商品のプラスチック製容器包装には、プラマークを表示してください。

また、識別マークとSPIマークを併記することは、消費者が混乱する可能性がありますので、望ましくないとされております。

(輸入・輸出に関してはキーワードから探す(2.3.)を参照してください。)

SPIコードは、米国プラスチック工業協会(SPI)がプラスチックの分別を目的として開発したコードシステムです。

以下に例を示すように、三角の追矢マークの中に数字(1~7)が示され、下に材質の略号が示されています。

3.表示の省略が認められるのはどのような場合ですか?

(Q61) 無地の容器包装へは識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

無地の容器包装へは直接の表示を省略することができます。

ただし、複数の容器包装から成る商品で、無地の容器包装のほかに、表示義務のある容器包装があり、かつ表示可能であれば、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。

この場合、表示先は、無地の容器包装とほぼ同時に捨てられる容器包装が優先となります。

| 役割名 | 対象となるマークの種類 | 無地/印刷有/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 外箱 | 紙 | 無地 | (無地のため省略:ふたに一括表示) |

| 個包装 | プラ | 無地 | (無地のため省略:ふたに一括表示) |

(Q62) 無地の容器包装とはどのようなものですか?

<回答>

無地の容器包装とは、容器包装の利用事業者が利用する時点で、または輸入販売事業者が販売する時点で、表面に印刷・エンボス、シール・ラベルが施されていない容器包装のことを指します。ただし、刻印をすることが可能な成形工程を含むものは無地とみなされません。無地の容器包装については、3.1.1.を参照してください。

(Q63) 単一色による全面印刷(いわゆる“色無地”)も印刷に該当するのですか?

<回答>

単一色による全面印刷は、“印刷”とはみなされないため、無地の容器包装に該当します。

また、樹脂への着色についても“印刷”とみなされません。

(Q64) 同じ柄模様が単純に繰り返されているパターン印刷のみが施された容器包装は、無地の容器包装に該当するのですか?

<回答>

パターン印刷は、“印刷”と見なされるため、パターン印刷が施された容器包装は無地に該当しません。

![]()

![]()

(Q65) 無地の容器包装に賞味期限やロットナンバーなどの印字しかしていない場合にも識別マークを表示する必要があるのですか?スタンプの場合はどうでしょうか?

<回答>

賞味期限やロットナンバーなど、簡易な印字装置を用いた方式での印字は印刷とはみなされないため、無地の容器包装となり識別マークは省略できます。

一方、スタンプは印刷に該当し、改版することで容易にマークの追加が可能とされるため、無地の容器包装とはなりません。

(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)

印刷とは「一般に原稿に従って版をつくり、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に写す技術(スタンプは印刷に含める)」

賞味期限・ロットナンバー等の印字は簡易な印字装置を用いた方式であり、既存設備の中で識別マークを付すことが技術的に困難と認められるので印刷に含めない。

(Q66) 印刷がない箱に、折り腺などの加工をしている場合は、マークを入れる義務があるのでしょうか?

<回答>

無地の容器包装への加工の内、折り曲げ加工、抜き加工など単純な加工は刻印・エンボスが可能な成形工程を経ていないと解釈されるため、マークは必要ありません。

(成形工程について)

● 無地と同じ扱いになる成形工程

切断加工・抜き加工・折り曲げ加工・罫線加工・熱融着 等

● 無地の扱いにならない成形工程

射出成形・ブロー成形・真空成型・圧空成形・圧縮成型 等

(Q67) 缶ビール6缶をプラスチック製のケーシングで束ねた商品へはどのように表示すればよいのですか?

<回答>

プラスチック製ケーシングは、印刷やラベルがなくても刻印可能な成形工程を持つと考えられるため、無地の容器包装には該当しません。したがって、プラマークを表示する必要があります。

また、缶ビールへはアルミ缶マークが必要です。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| アルミ | ― |  |

| プラ | ―※ 1 |  |

※1:印刷やラベルがなくても刻印可能な成形工程を持つため、無地の容器包装には該当しません。

注)上記の表示例は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。

(Q68) 直接の表示を省略することができる無地の容器包装に自主的に識別マークを印刷することに問題はありますか?

<回答>

問題ありません。

無地の容器包装であっても、再商品化を促進する観点からは、識別マークを表示することが望ましいと言えます。

また、小売店で提供されるレジ袋やロール状の連続袋なども、本来は再商品化義務の対象であるため、レジ台など店頭で情報提供をすることが望まれます。

物理的に表示スペースが確保できない場合は、識別表示の省略が認められます。ただし、表示スペースはあるもののデザインを考慮して識別表示を省略することはできません。

(Q69) ネット状の袋や、細長い容器など、物理的に表示が不可能な容器包装へは識別マークを表示しなくてよいのですか?

<回答>

物理的に表示が不可能な容器包装へは直接の表示を省略することができます。

ただし、複数の容器包装から成る商品で、物理的に表示不可能な容器包装のほかに、表示義務のある容器包装があり、かつ表示可能であれば、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。

この場合、物理的に表示不可能な容器包装とほぼ同時に捨てられる容器包装があれば、その上に表示する必要があります。

なお、(物理的に)表示不可能な容器包装とは、「素材状、構造上その他やむを得ない理由により表示をすることが不可能な」容器包装のことを指します。

(Q70) みかんを入れるネット状の袋は識別マークの表示が不可能と考えてよいのでしょうか?

<回答>

識別マークを表示するスペースがなければ、表示不可能の容器包装に該当するので、直接の表示を省略することができます。ただし、他の表示可能な容器包装がある場合は、表示を入れる必要があります(前問を参照ください)。

例えば、みかんを入れるネット状の袋で商品名が書かれたラベル等が貼られている場合には、ラベルにネット状の袋の識別マークを表示することが可能と解されます。(ただし、中紙や説明書はラベルではないため、表示することはできません)。

(Q71) 化粧品の容器包装へ表示したいのですが、既存の法定表示(成分表示)で埋まっているので、上下6mmの識別マークを印刷するスペースがありません。上下4mmであれば印刷できるのですが、どうすればよいでしょうか?

<回答>

上下6mmの識別マークを表示するスペースがなければ、表示不可能の容器包装に該当するので、直接の表示を省略することができます。その際、上下6mmより小さい識別マークが表示できる場合には、自主的に表示しても問題ありません。

なお、複数の容器包装から成る商品で、表示不可能な容器包装のほかに、表示可能な容器包装がある場合には、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。

(Q72) 一つの商品に複数の容器包装を使っている(多重容器包装)の場合、一つ一つすべてに表示をする必要があるのでしょうか?

<回答>

ほぼ同時に捨てられる複数の容器包装がある場合には、個別の表記を省略し、まとめていずれかの容器包装に一括して表示をすることができます。

一括表示の詳細につきましては、2.3.を参照してください。

(Q73) 無地のプラスチック製の容器包装を使っていますが、それ以外の印刷可能な容器包装が、対象外の素材である段ボールのみです。その場合、無地の容器包装についての表示を段ボールに入れる必要がありますか?

<回答>

段ボールは表示義務の対象外であるため、プラスチックに対する表示をする義務はありません。

しかし、自主的にプラマークについての一括表示をすることは問題ありません。

(Q74) 多重容器包装で、すでにそれぞれの容器に個別にマークがある場合にも、一番外側の容器が印刷可能ならば、中の容器包装に対する一括表示をする必要がありますか?

また、二重に表示をした場合、問題ありますか。

<回答>

すでに個別に表示されているマークを二重に表示する必要はありません。

商品を入れ、もしくは包んだ状態で表示が見えない場合も、個々の容器包装の表面にマークが表示されているのであれば、問題ありません。

二重の表示につきましては、消費者の混乱を招くような表示でなければ問題ありません。ただし、わかりやすいものとなるよう、配慮することが望まれます。

(Q75) 紙パック、段ボール、ガラスびんにもマークがあると聞きましたが、詳しく教えてください。

<回答>

飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)と段ボール製容器包装は、紙マークの対象外であり、識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示することにしています。

■紙パック

飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)については、一層のリサイクル向上を目指し、消費者の適切な分別排出を促すとともに、自治体の分別収集をスムーズにすることを目的に以下のようなマークが定められています。必要に応じ「マーク+標語」、「マーク+展開図」、「マーク+標語+展開図」の表示が行われています。

なお、アルミを使用している場合は、紙パックマークの対象外となります。

その際には、アルミと紙の複合素材として扱われるため、複合素材のルールに従い、マークを付けてください。(複合素材については2.3.4.)

詳細については、飲料用紙容器リサイクル協議会(TEL:03-3264-3903)までお問い合わせください。

■ 段ボール

段ボールについては、輸送包装が主用途であり、国境を越えて流通するという点に配慮し「国際リサイクル・シンボル」が国際段ボール協会によって定められています。我が国の段ボール業界では、「国際リサイクル・シンボル」に日本語の文字「ダンボールはリサイクル」を加えた「リサイクル推進シンボル」を自主的に表示することとしています。

また、下記のシンボルを段ボールの識別表示として用いる場合には、日本語の文字を「ダンボール」に省略し、「国際リサイクル・シンボル」の上部又は下部、あるいは右側に表示することが可能です。

なお、段ボールと紙を貼り合わせて作られた容器包装に関しては、段ボールと紙、どちらの重量が多いかによって扱いが異なります。

紙の重量が大きい場合は、紙製容器包装として扱い、マークを付ける義務があります。

段ボールの重量が大きい場合は、段ボールとして扱います。

段ボールに関する詳細については、段ボールリサイクル協議会(TEL:03-3248-4851)までお問い合わせください。

■ガラスびん

ガラスびんについては、リサイクル率向上による循環型社会への貢献を目指し、消費者の適切な分別排出を促すとともに、自治体の分別収集をスムーズにすることを目的に以下のようなマークが定められています。

用途に応じ、文字と組み合わせて表示が行われています。

詳細については、日本ガラスびん協会(03-6279-2390)までお問い合わせください。

(Q76) 材質表示とはどのようなものですか?

<回答>

材質表示とは、プラスチック製容器包装において、使用されているプラスチック等の種類を表す表示のことです。材質表示には、識別表示とは異なり、法的義務はありませんが、望ましいこととされています。

(Q77) 材質表示の表記方法について教えてください。

<回答>

プラスチック製容器包装の材質表示は、JIS K 6899-12000(ISO 1043-11997)で定められている記号を用いて行うことを推奨します。また、複合材質及び複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことを推奨します。

◆ プラスチック製容器包装の材質表示で用いられる記号の一例

(JIS K 6899-12000(ISO 1043-11997)に準拠)

ポリエチレン:PE

ポリプロピレン:PP

ポリスチレン:PS

アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂:ABS など

◆ プラスチック製容器包装の材質表示例(ポリエチレン製の容器包装)

◆ プラスチックの材質表示に関する問い合わせ先

日本プラスチック工業連盟(TEL:03-6661-6811)

(Q78) 材質表示の字体、色、表示場所は自由に決めてよいのですか?

<回答>

材質表示は事業者の自主的な取組ですので、材質表示の字体、色については特に規定はありません。

ただし、識別表示と同様に、容器包装全体の模様および色彩と比較して、鮮明であり、かつ容易に識別できることが望まれます。

(Q79) 複合材質の容器包装とはどのようなものを指すのですか? 複合素材とは違うのですか?

<回答>

複合材質の容器包装とは、ポリエチレンとポリプロピレンなどの複数の材質のプラスチックからなり分離不可能な容器包装を指します。

一方、複合素材の容器包装とは、異なる複数の素材(プラスチック、紙、アルミ等)を組み合わせて使用し、かつ、容易に分離できない容器包装を指します(2.3.4. Q58、Q59を参照してください)。

(Q80) ポリプロピレンとポリエチレンテレフタレート(PET)を積層させた複合材質の容器包装の場合、材質表示はどのように表示すればよいのでしょうか?

<回答>

ポリプロピレンとポリエチレンテレフタレートを積層させたもので、ポリプロピレンが主たる材質である場合には、以下のように表示します。

(表示例)

なお、ポリエチレンテレフタレートが主たる材質である場合には、“PET”に下線を引いてください。

◆ プラスチックの材質表示に関する問い合わせ先

日本プラスチック工業連盟(TEL:03-6661-6811)

(Q81) 一括表示に材質表示を併記する場合、どのように表示すればよいのですか?

<回答>

多重容器包装のある構成部材に一括して表示する場合で、識別表示と材質あるいは素材表示を併記する際には、役割名に材質あるいは素材表示を添えることができます。

ポリプロピレン(主たる材質)とポリエチレンテレフタレートを積層させた素材でできたボトルに、ポリエチレンのキャップが付けられた容器が、紙箱に入れられており、紙箱に一括に表示する場合(図A)

ポリプロピレン(主たる材質)と金属(アルミニウム等)を積層させた素材の内袋が、紙箱に入れられており、紙箱に一括に表示する場合(図B)

(Q82) 容器に商品名を書いた帯などを巻いた場合、その帯は識別表示の対象となるのですか?

<回答>

帯については、それが「包むもの」とされるか否かで判断が変わります。

帯が容器と分離可能かつ、容器を覆うのに必要な面積の1/2を超えている場合のみ、「包んで」いるものと解釈し、帯に対する識別表示が必要となります。

帯が容器の1/2以下であれば、「包む」ものではないため表示は入れないでください。

また、帯が容器と容易に分離することができない場合についても、帯は容器とともに廃棄されるため、帯そのものに対する表示は入れません。

(Q83) 小売りで使用される、包むものが定まっていない包装紙については1,300㎠以下であれば表示は不要とのことですが、表示がついていても問題ありませんか?

<回答>

大きさの観点から表示の省略が可能ですが、包装紙は本来再商品化義務の対象であるため、小さいものに自主的に表示することは問題ありません。

(Q84) 輸入品にも識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

輸入販売事業者が容器包装の素材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示した場合は、国産品と同様に識別マークが必要です。

これらの指示がない場合には、容器包装の表面に印刷・ラベル、刻印による日本語表示のある商品に対して表示の義務があります。その際、多重容器包装においては、日本語表示のある容器包装に、他の構成部材の識別表示を一括して表示することが認められています。

(Q85) 業界ガイドラインは守らなければならないのですか?

<回答>

業界のガイドラインに従うかは、あくまで自主的な取り組みになります。しかし、一括表示の際の役割名や、対象外の素材に対する表示など、事業者に判断を委ねている事項については、製品の種類ごとに統一的であった方が消費者にわかりやすいので、ガイドラインがあればそれに沿った表示が望まれます。

4.識別表示をしてはいけない場合を教えてください。

(Q86) 容器包装リサイクル法の再商品化義務の対象でない容器包装に自主的に識別マークを表示することに問題はありますか?

<回答>

問題があります。

識別マークは容器包装リサイクル法に基づくリサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としています。識別表示の対象外であるものに対して識別マークを表示することは、消費者・事業者の混乱を招きます。

なお、本来なら対象であるものの、無地などで印刷ができない場合等、省略できる場合は、自主的に表示するのは問題ありません。

(Q87) 業務用の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

業務用の容器包装へは識別マークは必要ありません。

事業者が専らその事業活動で消費する商品の容器包装については再商品化義務の対象外であり、かつ表示義務の対象外となります。対象外の製品にマークがあることは混乱の元となるため、表示しないようにしてください。

(Q88) 家庭用と業務用に共通に使用する容器包装の場合、業務用の容器包装にも識別マークを表示してしまってもよいのでしょうか?

<回答>

家庭用として用いられる商品に施されている容器包装には、識別マークを表示する義務があります。一方、業務用の商品の容器包装は、対象外となります。対象外の製品にマークが付いていることは混乱のもととなることから、家庭用と業務用が特定できない場合であっても、極力両者を区別して、業務用の容器包装に識別マークが表示されないよう配慮することが望まれます。

(Q89) 商品の輸送に利用される容器包装は、識別表示の対象となるのですか?

<回答>

輸送の目的・主体によって識別表示義務の有無が異なります。

- 宅配便の容器包装→対象外

宅配便の容器包装は、「ものを運ぶ」というサービス(役務)の提供に伴う容器包装であり、商品の容器包装ではありません。 - 業者間で商品を輸送するときの容器包装→対象外

卸売業者が小売業者に商品を販売するなど、業者間で商品を輸送するための容器包装で事業者が廃棄する容器包装は対象外となります。 - 通信販売・ケータリングで利用される容器包装→対象

通信販売や、ピザなどの宅配は、小売りの業態の一つと捉えられるので、対象となります。

(Q90) サンプル品や見本品の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

明確に通常の商品と区別できるのであれば、識別マークは必要ありません。

識別マークは商品の容器包装について表示することが義務付けられているものです。したがって、サンプル品や見本品は、「サンプル」「見本」などの表示があったり、試供品、見本専用の容器など、明確に通常の商品と区別できる場合は、識別表示義務の対象外となります。

なお、通常は販売されている商品をそのまま無償で配る場合は、識別マークが必要であり、再商品化義務の対象となります。

(Q91) おまけつきの商品の場合、そのおまけを入れる容器包装は識別マークを表示する必要がありますか?

<回答>

商品ではないものを入れたり包んだりする容器包装は、対象外です。

おまけが商品とみなされるか、おまけ(景品)としてみなされるかで表示義務の有無が変わり、以下のように判断いたします。

雑誌の付録や、カード付スナックなど、おまけを含めて商品とされるものについては、そのおまけの容器包装も、識別マークの対象となります。

「非売品」と表記があるなど、一般商品と明確に区別できるものであれば、それは景品とみなされ、容器包装にマークが必要ありません。

ただし、一般商品を景品とする場合は、容器包装にマークが必要となります。

(商品を複数買うともう一本付くなど)

(Q92) クリーニングの際、衣類を包むビニールシートや衣類を入れる手提げ袋へは識別マークを表示する必要があるのですか?

<回答>

サービス(役務)の提供に伴う容器包装には識別マークを表示する必要はありません。

クリーニングで用いられる容器包装は、商品ではなく、サービス(役務)の提供に伴う容器包装であるため、容器包装リサイクル法の対象外とされています。

例)

- 有価証券(商品券・ビール券等)を入れた袋又は箱

- 切符、郵便切手、入場券、テレフォンカード等のサービス(役務)の化体した証券を入れる袋

- クリーニングの袋 等

病院内で処方される薬の袋等

(Q93) 病院内で診察を受けた患者に、薬を処方する場合、その薬をいれる袋は識別表示の対象となりますか?

<回答>

病院で処方される薬は医療行為の一環として扱われるため、商品とはなりません。よって薬をいれる袋は識別表示の対象外となります。また、病院が患者に対して検査を行った結果を紙媒体で送付する際に使用する封筒や、これに同封しているパンフレット等も医療行為の一環であり商品の容器包装ではないため、識別表示の対象外です。

(Q94) 商品券などを入れている箱や袋については、識別マークが必要なのでしょうか?

<回答>

商品券などの有価証券は、商品とはみなされず、それを入れる容器包装は識別表示の対象外となり、マークは不要です。

例)遊園地などの入場券、交通機関の切符 等

(Q95) パソコンソフトで、プラスチック製のCDケースに入ったCD-ROMを、紙製の外箱に入れ、その上をシュリンクフィルムで包装している場合はどのように表示すればよいのですか?

<回答>

プラスチック製のCDケースについては、中身の商品(CD-ROM)を、商品を取り出しても不要とならず、保管・持ち運びに利用されることから、容器包装ではなく商品の一部となるため、識別マークは必要ありません。

一方、紙製の外箱とシュリンクフィルム(ラベル付き)については、再商品化義務の対象となるため、識別マークが必要となります。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 紙 | ― |  |

| プラ | ― |  |

| 対象外 | ― | (対象外のため表示不要) |

(Q96) 袋入りストローがついた紙パック(アルミ蒸着)入り飲料(250ml)へはどのように表示すればよいのですか?

<回答>

アルミ蒸着が施された飲料用紙パックは、紙製容器包装に該当します。ストローは、商品の付属品(商品の一部と解される)であるため、容器包装とはならず、識別表示は必要ありません。一方、ストローの袋については、商品の一部の容器であることから、容器包装であり、対象となります。

| 役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 紙 | ― |   |

| プラ | 無地 | (省略:紙パックに一括表示) |

| 対象外 | ― | (表示不要) |

※ 一括の表示を付す対象(紙パック)についてはサイズの大きなマークを使用し、一括に表示される対象(ストローの袋)についてはそれより小さなマークを使用するなどの工夫を施しても構いません。

(Q97) アルミマークやスチールマークは、「飲料(酒類を含む)が充てんされたスチール缶・もしくはアルミ缶」が対象となっていますが、例えばスチール製の食品の缶詰などにスチールマークを表示してはいけないのですか?

<回答>

飲料以外の缶に対しては、スチールマーク及びアルミマークの対象外です。ただし関連業界団体において推奨している表示がある場合があります。詳しい内容については、各関連業界団体にお問い合わせください。

- アルミ缶リサイクル協会(TEL:03-6228-7764、FAX:03-6228-7769)

- スチール缶リサイクル協会(TEL:03-5550-9431、FAX:03-5550-9435)

(参考)

公益社団法人食品容器環境美化協会(TEL:03-5439-5121)

(Q98) PET素材からなる卵パックはどのように表示したらよいですか?

<回答>

PET素材でできた容器包装であっても飲料・酒類・特定調味料用のペットボトルでない場合は、プラスチック製容器包装となりプラマークを表示します。

なお、PET素材であることを表示したい場合には、材質表示(3.3.2.を参照してください)を活用してください。