「グローバル生産性」計測の試み(その1);日系製造業のグローバル生産性のピークは2007年。国内拠点の生産性は横ばいだが、2012年以降、海外拠点の生産性が大きく向上

2017年1月25日

昨今、日本企業の生産性に対する関心が高まっていますが、日系製造業のグローバル化が進む現状を踏まえると、日本企業の生産性の変化を、海外拠点における生産性変化とあわせて評価することも必要であると考えられます。

今回は、経済解析室で作成しているグローバル出荷指数を用いて、簡易的に生産性を計測し、その変化を確認してみました。

グローバル生産性とは?

本分析による生産性の算出式は以下のとおりです。

- グローバル生産性=グローバル出荷指数/(現地法人の従業員数+国内の従業員数)

- 海外生産性=海外出荷指数/(現地法人の従業員数)

- 国内生産性=国内出荷指数/(国内の従業員数)

今回の分析における生産性の算出で、分子側に用いられるグローバル出荷指数は、その作成段階で数量化、実質化されているため、業種間でのインフレ・デフレを調整する必要がなく、物的生産性を容易に同じ土俵で比較することが可能です。

「グローバル生産性」とは、国内拠点、海外拠点からの出荷数量ベースの「物的」労働生産性を比較可能な形で把握しようとする試みということになります。

また、グローバル出荷指数は四半期ごとに公表されることから、年単位よりも短いタームで生産性の変化を見ることもできます(今回の分析は、年単位で行っています)。

今回の分析では、生産性の水準の違いを検討するのではなく、2005年からの10年間に、どのような変化を見せていたのかを、2010年=100とする労働生産性「指数」として表現することで視認性の高いものにしています。

なお、グローバル出荷指数そのものについては、以下URLよりご覧ください。

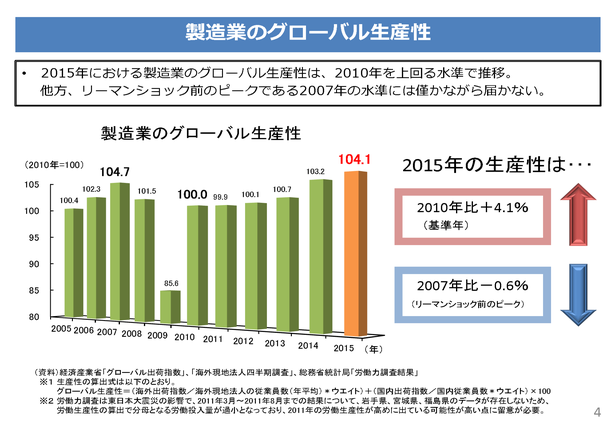

製造業全体のグローバル生産性のピークは、2007年

それではまず、製造業全体のグローバル生産性の推移を見てみます。

製造業全体のグローバル生産性は、2005年から2007年までは上昇傾向で推移し、2007年の水準はここ10年ほどの期間でのピークとなりました。その後、リーマンショックの影響が出始めた2008、09年に急落しました。そして、2010年には大きく水準を回復し、2012年以降も上昇基調が続いています(2011年の生産性は、分母となる労働データに東日本大震災による欠落があり、実際の生産性よりも高めに出ている可能性が高い)。

その結果、2015年はリーマンショック前のピークである2007年の水準には僅かながら届きませんでしたが、ここ10年間ではピークに次ぐ高水準です。

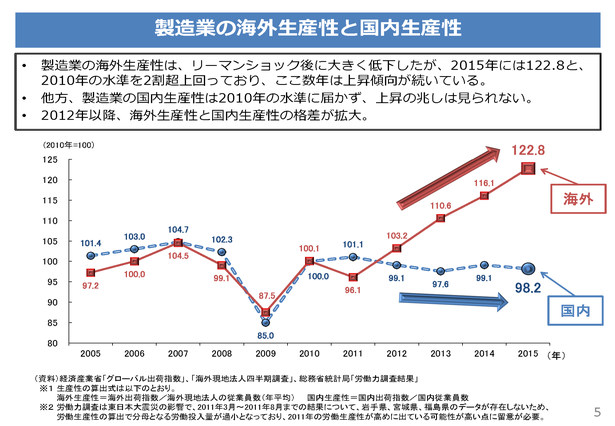

海外生産性は2割以上向上、国内生産性は横ばい

次に、製造業の海外生産性と国内生産性の動きをみると、2012年頃から両者の動きに乖離が見られはじめ、ここ数年は乖離幅の拡大が続いています。

海外生産性は2012年以降大きく上昇しており、2015年には2010年の水準を2割以上上回る水準に達していますが、国内生産性は横ばい圏の推移が続いており、2015年の水準を見ても2010年に届かず、上昇の兆しは見られません。

2015年のグローバル生産性が上昇している要因は、国内生産性が伸び悩む中、海外生産性の著しい向上によるものであったことが分かります。

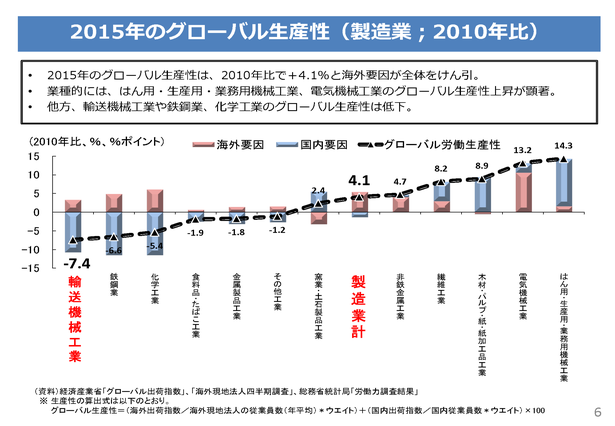

業種ごとのグローバル生産性変化の違い

最後に、製造業全体と業種別のグローバル生産性について、海外生産性要因(海外要因)と国内生産性要因(国内要因)に分けて、基準年である2010年と比べて2015年はどのように変化したのか見てみます。

製造業全体のグローバル生産性は、海外要因が全体をけん引する形で、4.1%の上昇でした。業種別にみると、国内要因(国内生産性の変化)によってグローバル生産性が向上している「はん用・生産用・業務用機械工業」や海外要因(海外生産性の変化)が大きい電気機械工業(電子部品・デバイス工業、情報通信機械工業を含む)では、2010年から1割以上もグローバル生産性が向上しています。

他方、全般的な業況が良いにも関わらず輸送機械工業のグローバル生産性は、国内要因の大幅な低下によって、2010年比でマイナス7.4%と低下している点に目が行きます。

グローバル生産性は、物的労働生産性に分類され、生産性計測の分子に名目出荷金額を用いていないため、収益性とは連動していませんので、こういったことが起こりえます。

輸送機械工業以外では、鉄鋼業や化学工業といった素材系の製造業において、国内要因が大きく低下したことにより、グローバル生産性が低下していました。

総じていうと、国内生産性の低下幅が大きい業種のグローバル生産性が振るわないということのようです。少なくとも、海外生産性の低下が主要因となって、グローバル生産性が低下している業種はないようです。

どうしても目が行く輸送機械工業のグローバル生産性の変化については、「グローバル生産性」計測の試み(その2)の記事で改めてご説明したいと思います。

- ミニ経済分析「日系製造業の海外拠点の生産性は向上、国内生産性は横ばい;「グローバル生産性」計測の試み」のページ

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20170125minikeizai.html

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2854)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)