日本の2大コンテンツ、ゲームとアニメの制作企業の実像を比較する(その3);従業員規模は、ゲーム会社が倍程度の大きさだが、正社員比率が高いことは共通している。この正社員比率は、どうも作品の単価が上がると増加している模様。 2017年7月27日

情報通信業基本調査(注)等のデータから、日本の2大コンテンツであるゲーム制作企業(以下、ゲーム会社)とアニメの制作企業(以下、アニメ会社)の実像に迫る記事を連載しています。

前回は企業規模と1社あたりの制作(開発)本数という切り口で比較を試みましたが(日本の2大コンテンツ、ゲームとアニメの制作企業の実像を比較する(その2);企業規模の分布が、ゲームでは2極化、アニメでは中間層が厚い。制作する作品本数をみると、ゲームでは数が絞り込まれ大作志向、アニメは制作本数が多くなっているという違いアリ。)、ここでは、従業員構成の違いなどを確認していきたいと思います。

ゲーム会社もアニメ会社も売上高と従業者数が概ね連動

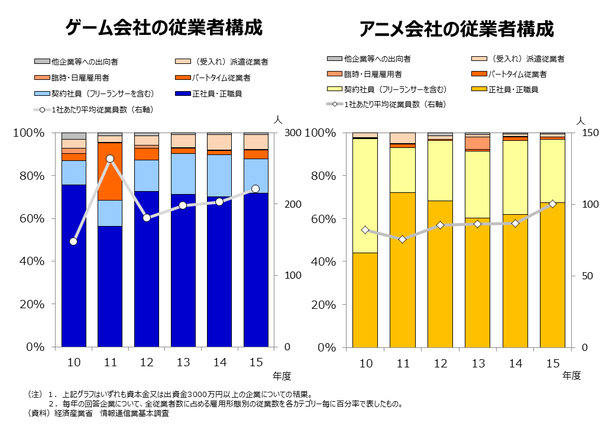

上の棒グラフは、1社あたり平均従業者数を表しています。2015年度のゲーム会社は200人超、アニメ会社は約100人と、ゲーム会社はアニメ会社の倍程度の規模になっています。

1社あたり平均売上高(折れ線グラフ)との関係を見てみると、ゲーム会社の2011年度の動きは特異ですが、ゲーム会社もアニメ会社も、1社あたり平均従業員数の推移と概ね連動しています。両業界とも人手をかけて制作することから、この点は共通しているようです。

ゲーム会社は2011年度にパートタイム従業者を、アニメ会社は2010年度に契約社員を大量に採用

次に、従業者の雇用形態別の構成比を比較しました。ゲーム会社の正社員比率は約7割、アニメ会社の正社員比率は約6割と、ゲーム会社の方が1割ほど正社員の比率が高くなっています。

推移を見ると、ゲーム会社では2011年度にパートタイム従業者の割合が急増しています。折れ線が示すように、この年は、ゲーム会社で1社あたり従業者数が特異的に上昇した年でもあり、これがパートタイム従業者の増加によるものであったことがわかります。

アニメ会社では、2010年度に契約社員の比率が高かったことが目を引きます。翌2011年度は、従業者数自体若干減少したものの、単に契約社員を減らしたというのではなく、そのうち何割かは正社員に転じ、正社員比率が高まったように見えます。

正社員比率変動の背景にあるのは、単価の変動か?

雇用形態比率の変化の背景には何があるのでしょうか?

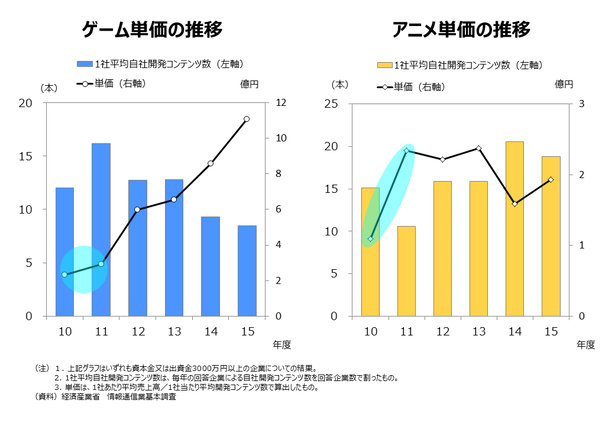

上のグラフは、1作品あたり平均単価(折れ線グラフ)と1社あたり平均自社開発コンテンツ数(棒グラフ)です。

ゲーム会社がパートタイム従業者を急激に増やした2011年度は、開発本数が急増した年でもあります。しかし、平均単価の伸びはそれほどでもありません。このことから、あまり単価が高くない開発業務の急増をパートタイム従業者で補った様子が窺えます。これに対して、アニメ会社が正社員比率を高めた2011年度には、単価が大きく伸びています。

ゲーム会社もアニメ会社も、開発業務が増えたからといって、直ちに正社員を増加させるわけではなく、まずはパートタイム従業員や契約社員で補い、単価の上昇を伴ってはじめて正社員比率を高めているのかもしれません。

次回は、ゲーム会社とアニメ会社で、開発・制作業務の外部委託の様相の違いという切り口で、実像に迫ってみようと思います(日本の2大コンテンツ、ゲームとアニメの制作企業の実像を比較する(その4);コンテンツ制作の外部委託といっても、ゲームとアニメでは大分態様が異なることがデータから分かる。ゲームは内外分業型で、アニメは一蓮托生型。)。

(注)ゲーム会社とアニメ会社については、当該事業に属する事業所を有する企業のうち、資本金額又は出資金額3,000 万円以上の企業を調査対象としています。

- ミニ経済分析「日本の2大コンテンツ、ゲームとアニメの制作企業の実像を比較する」のページ

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20170727minikeizai.html

本経済解析室ニュースは印刷用のPDFでも御覧いただけます。

印刷用ファイル![]() をダウンロードして印刷してください。

をダウンロードして印刷してください。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)