「アウトプットレベルが上がると求人意欲が増す」、「生産性が上がると求人意欲が減る」とは限らない。 2017年11月17日

昨今、「人手不足」の話題に欠くことはありません。ニュースやテレビの報道番組等で、運輸業のドライバー不足や飲食業のスタッフ不足の話題を耳にした方も多いのではないでしょうか。

一般に、生産活動が増えれば人手が必要になると考えられますし、生産性が上がれば人手は不要になると考えられます。「人手不足解決の特効薬は生産性向上だ」といった意見が聞かれることも多いです。

経済解析室が作成する、鉱工業生産指数、第3次産業活動指数、全産業活動指数ら、各産業の生産に関する活動指数データ(アウトプットレベル)と、有効求人倍率と異なり、業種別の集計値が得られる求人数(厚生労働省「一般職業紹介状況」)や雇用者数(総務省「労働力調査」)の関係から、「人手不足」の実像を分析しようと試みました。

この分析では、データに基づいて「アウトプットレベルと求人率(=求人意欲)」の関係(注1)、「労働生産性と求人率(=求人意欲)の関係」(注2)を業種毎に見ていますが、その結果、上記のような一般的だと思われた「関係」にあてはまらない業種が多く見られました。(ミニ経済分析「いわゆる人手不足業種の背後にあるものは何か? ;求人意欲と、アウトプットレベル、労働生産性の関係」)

アウトプットレベルが増えると求人意欲が上昇している業種の数は全体の半分以下

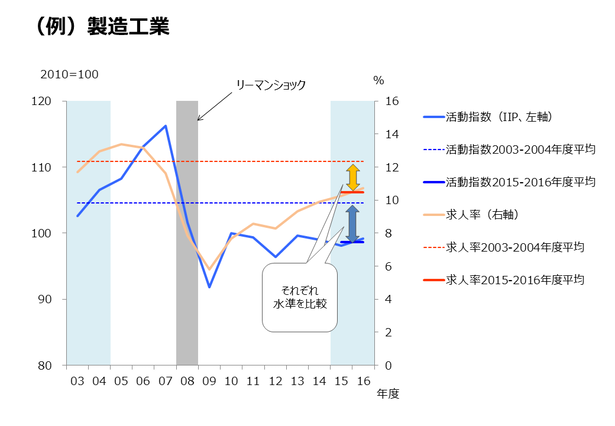

まずは、アウトプットレベルと求人率(求人意欲)の関係を見てみましょう。本稿では両者の関係を長期的な視点で見ることにします。これにあたって、リーマンショック前後の暴騰落を除外するべく、生産活動指数、求人率について、2003~2004年度平均値と、2015~2016年度平均値を業種毎に比較して、「上昇」、「下落」、「横ばい」、で区分しました(製造工業を例とした、下グラフ参照)。

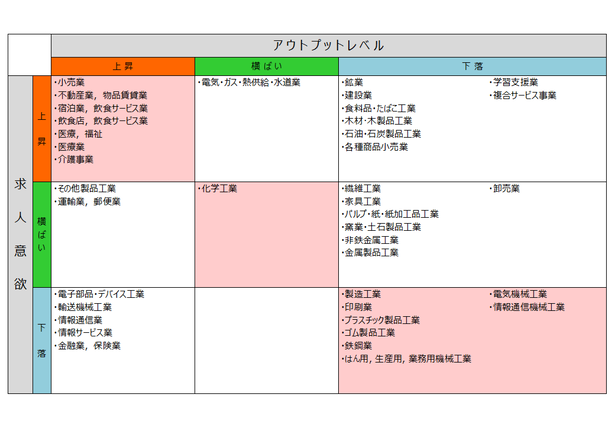

この結果を受けて、アウトプットレベルと求人率(求人意欲)の2つの面から、「上昇」、「下落」、「横ばい」で区分した業種グループが下の表です。

「アウトプットレベルが増えれば、人手が必要になり、求人率(求人意欲)が上がる」という関係を見せているのは、表中、色のついた対角線上のグループに属する業種です。これらの業種は、分類した40業種中16業種と半分以下でした(注3)。活動指数が下落しているのに、求人率が上がっていたり(8業種)、活動指数が上がっているのに、求人率が下がっている業種(5業種)もあります。

とはいえ、小売業、飲食店・飲食サービス業、介護事業といった、昨今、人手不足業種とされている業種は、やはり左上の「生産レベルが増えれば、人手が必要になり、求人率が上がる」グループに位置づけられています。また、人手不足がよく話題になる、運輸業・郵便業では、求人率(求人意欲)が横ばいとなっており、建設業では、2003~2004年度平均と比べると、アウトプットレベルは下がっているものの、求人意欲は高いという「意外な」結果になっています。

生産性が向上すると求人率が下落している業種も全体の半分以下

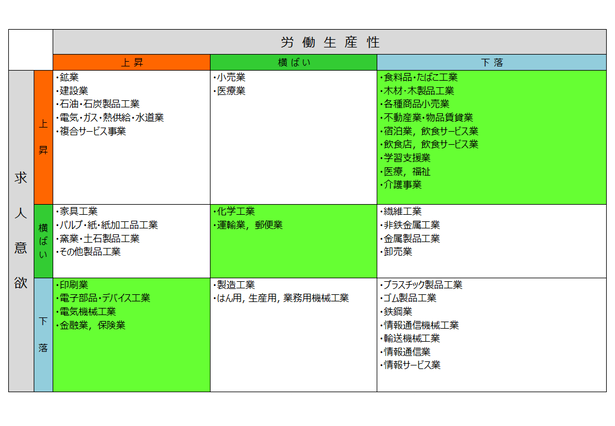

次に、労働生産性と求人率(求人意欲)の関係を見てみましょう。同様の方法で、労働生産性と求人率の2つの面から、「上昇」、「下落」、「横ばい」で区分した業種グループが下の表です。

「労働生産性が上がれば、人手は不要になる(生産性が下がれば、人手が必要になる)ので、求人意欲が下がる(上がる)」という関係を見せているのは、表中、色のついた対角線上のグループに属する業種です。これらの業種は、分類した40業種中15業種と、やはり半分以下でした(注3)。

生産性が上がっているのに、求人率が上がっている業種は5業種あります(鉱業、建設業、石油・石炭製品工業、電気・ガス・熱供給・水道業、複合サービス事業<郵便局や他に分類されない協同組合>)。これらの業種は、労働力がフル回転で生産しても人手が足りないほどに活況の業種なのでしょうか。興味深いのは、人手不足が良く言われる建設業以外は、このグループは設備型業種が多いところです。

逆に、生産性が下がっているのに、求人率が下がっている業種が7業種あります(プラスチック製品工業、ゴム製品工業、鉄鋼業、情報通信機械工業、輸送機械工業、情報通信業、情報サービス業)。これらの業種については、アウトプットレベルとの関係を吟味する必要があるようです。

この結果を見ると、求人率(求人意欲)、アウトプットレベル、労働生産性についての関係性は単純なものではなく、業種ごとにそれぞれ事情が異なるのかもしれません。

次回は、業種毎の労働生産性の動きと中身(要因分解)の情報をにらみながら、求人意欲とアウトプットレベル、労働生産性の間にある、単純ではない関係を説明する8パターンのカテゴリー分けを仮説的に提案し、その内容を見ていきたいと思います。

次回:求人意欲、アウトプットレベルと労働生産性、その単純でない関係を読み解く8つの仮説的カテゴリーとは。

- ミニ経済分析「いわゆる人手不足業種の背後にあるものは何か?;求人意欲とアウトプットレベル、労働生産性の関係」のページ

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20171117minikeizai.html

本経済解析室ニュースは印刷用のPDFでも御覧いただけます。

印刷用ファイル![]() をダウンロードして印刷してください。

をダウンロードして印刷してください。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)