サービス消費の動きの重石;「し好的個人向けサービス」低迷の要因は「パチンコ」 2018年5月21日

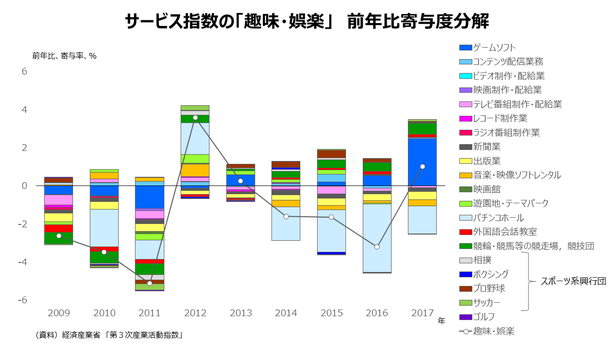

先日、2018年第1四半期のGDP速報が公表され、少し消費の勢いが落ちているとされました。実は、第3次産業指数(以下、サービス指数)の上昇の足をひっぱっているのも、個人消費の中の選択性が強い「し好的個人向けサービス」です。中でも最大の下落系列は「パチンコ」です。

パチンコはお金を使った趣味・娯楽サービスの代表格です。

その低下要因を、人々の余暇行動の変化という視点で分析したところ、パチンコの主要な顧客は20代、30代で、その人口が減少している上に、それらの年代で人気が低下していることが判りました。

主要顧客である20代、30代がパチンコをやらなくなった

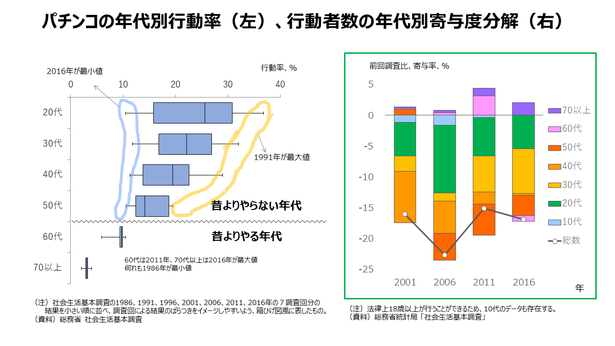

人々の余暇の過ごし方を調査した統計に、「社会生活基本調査」(総務省統計局、以下、生活調査)があります。この調査は、5年ごとに、自由時間に行っている行動や、その頻度等を調査したもので、年代別のパチンコの「行動者数」と「行動率」が判ります(行動者数 = 推定人口 × 行動率)。

左上の図は、年代別のパチンコ行動率(人口に占めるパチンコを行う人の割合)7調査回分を、箱ひげ図風に表したものです。20~50代については、最小値が最新の2016年調査(図中青線で囲った部分)、最大値は25年前の1991年調査(図中黄色線で囲った部分)でした。これらの年代では、昔に比べてパチンコをする人が減っているようです。

但し、20代の行動率が最も高く、年齢が上がると共に減少する行動率の構造は、今も昔も変わりないようです。右上の図は、行動者数の前回調査比年代別寄与度分解ですが、行動者数の変化に対して、パチンコの主要な顧客である20代、30代の下落寄与が大きいことが判ります。

出玉規制など外的要因の変化も影響か

生活調査のデータから、2016年調査時点の20代、30代のパチンコの行動率を、10年前のそれと比べると、20代で-40.7%、30代で-37.6%と大幅に下落していることが判りました。

パチンコでは、高い射幸性を有する遊技機の規制(いわゆる出玉規制)が行われるなど、行動率に影響を与えると考えられる環境の変化がありました。20代、30代の比較的若い世代の人達がパチンコをしなくなった理由には、お金を使った趣味・娯楽の人気が低下しているというだけでなく、こういった外部環境の変化の影響もあるのかもしれません。

サービス産業の活況度の変化の背景に、これだけ明瞭な世代の変化が見られるというのは興味深いのではないでしょうか。

詳細な分析については、こちらのスライド資料でお目通しいただけます。

- ミニ経済分析「サービス消費の動きの重石;「し好的個人向けサービス」低迷の要因は「パチンコ」」のページ

- https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20180521minikeizai.html

本経済解析室ニュースは印刷用のPDFでも御覧いただけます。

印刷用ファイル![]() をダウンロードして印刷してください。

をダウンロードして印刷してください。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)