-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 輸出比率の高い普通乗用車、輸出比率が劇的に低下している小型乗用車;乗用車車種別国内生産台数の概観

輸出比率の高い普通乗用車、輸出比率が劇的に低下している小型乗用車;乗用車車種別国内生産台数の概観

なかなか、日本国内の自動車市場の勢いが回復しない、とお嘆きの貴兄も多いかと思います。他方で、北米市場における日本車販売は好調が続いているようです。

そこで、改めて日本の基幹産業である自動車産業の国内自動車生産と輸出について、「車種別」に確認してみたいと思います。

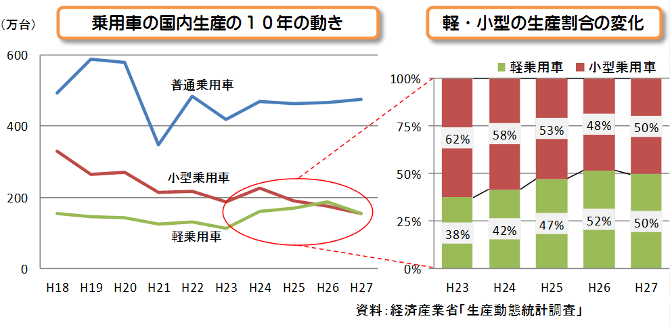

まずは、経済産業省の生産動態統計調査で、乗用車の国内生産を「車種別」に見てみます。下のグラフは、乗用車の国内生産台数が、この10年間にどのように動いてきたかを見たものになります。

「普通乗用車の生産台数」は、いわゆるリーマンショックの時期に大きく低下した後、年間500万台に届かない水準でキープされています。「小型乗用車の生産台数」は、そもそも普通乗用車に比べて生産台数が少なく、その台数もこの10年間、基本的には低下基調で推移していました。「軽乗用車の生産台数」も、最初の5年間は緩やかな低下傾向でしたが、平成23年に下げ止まり、その後3年間大きく生産台数を伸ばしていました。

ここで、軽・小型乗用車の生産割合を見ると、昨今の生産台数増加の影響で、軽乗用車が小型乗用車を逆転するほどの動きを見せていたことがわかります。

このような三車種三様の生産台数の動きの背景に何があるのでしょうか?

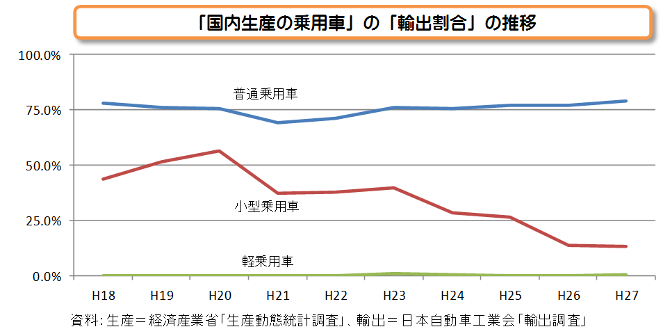

経済産業省の「生産動態統計調査」と、日本自動車工業会が公表している「輸出調査」を使って、「国内生産の乗用車」の輸出割合の推移を見てみます。

これをみると、軽乗用車は、ほぼ国内向けの商品と言えます。また、小型乗用車は、輸出割合が50%を超えていた時期もありましたが、国内生産メーカーの海外現地生産への移行など、近年は輸出割合が急激に低下していました。

他方、普通乗用車は、輸出比率が安定的に7割を超えており、近年は75%、4分の3を超える輸出比率となっています。

海外子会社の販売量も加味したグローバル出荷指数では、ほぼ国内向け商品である軽乗用車が存在しているにもかかわらず、部品産業も含めた日本の輸送機械工業の海外市場比率は、ほぼ6割となっています。ということは、国内の消費者行動によらない事情で国内の生産活動は刻々と変化しているということであり、その辺りにも留意し自動車産業を見ていくと、違った側面が見えてくるのかもしれません。

次回は、逆に、「国内向け商品と言える軽乗用車」にスポットをあて、エコカー補助金や税制変更などの日本国内の制度条件の変化が、その生産にどのような影響を及ぼしたのか確認してみたいと思います。

<参考資料>

○グローバル出荷指数(平成22年基準)について(平成28年Ⅰ期(第1四半期))

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20160715minikeizai.html