-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 目下の日本の製造業では、資本ストックと生産能力の変化がかい離しています

目下の日本の製造業では、資本ストックと生産能力の変化がかい離しています

経済産業省が公表している生産能力指数は、「事業所が保有する生産設備でどれだけの生産が可能か」を表すものです。これと、生産要素(資本と労働*)の賦存量・投入量との関係を見たところ、近年、資本は増加しているのに、生産能力が低下していることが判ります。資本の投入量を増やせば、生産能力も増えるのが当然なはずですが、不思議です。

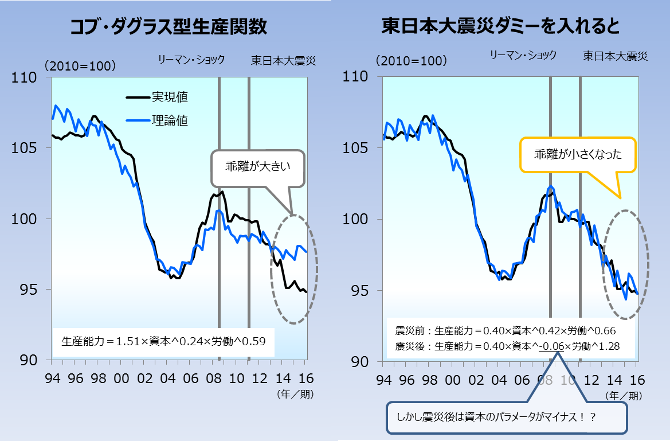

両者の関係をわかりやすく見るために、生産能力=A×資本α×労働β(Aは定数項、α、βは各投入要素の弾力性を表すパラメータ)というコブ・ダグラス型生産関数を推計しました**。期間はバブル崩壊後の1994年第1四半期~2016年第1四半期、民間企業資本ストック統計(内閣府)と常用雇用指数(厚生労働省)を用いて推計したところ***、αもβもプラス、即ち、資本や労働が増加すると生産能力も増加する関係が算出され、モデルの説明力も高い水準です(決定係数0.89)。特に、労働の弾力性が、資本ストックの弾力性よりも高く、日本の製造業の生産能力が雇用量に依存しているという結果になりました(下左図)。但し近年、推計値と実現値の間にかい離が見られます。

そこで、推計式を見直すため、ここでは簡単に、構造変化を表すダミー変数を加えてみました。

構造変化の時点を統計的に特定するために、係数の安定性を測るテストを行ったところ、2011年第1四半期、つまり東日本大震災の時期に構造変化があるという結果でした。そこで、この期以降の投入要素の弾力性の変化を織り込む変数(α’、β’)を検討したところ、何れも有意になりました。新たな定式によって決定係数は上昇し(0.97)、近年顕著であった推計値と実績値のかい離も解消されましたが、一方で、東日本大震災以降、資本の係数(α+α’)がほぼ0に近いマイナスになりました(上右図)。つまり、この時期以降、資本ストックの増加は、生産能力の増加に結びつかなくなっている(むしろ、資本ストックが増加すると生産能力が低下するという関係になっている)ことが推計式上も確認できました。

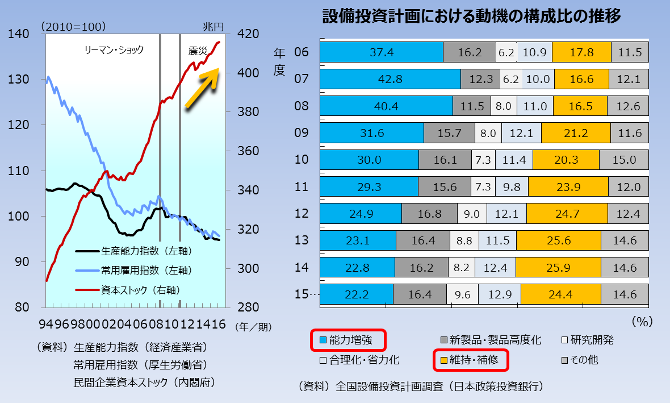

変数間の長期的関係をみると、資本は増えていますが、雇用量が大きく低下することで、生産能力は低下という状態が「常態」でした(下左図)。いわば、生産能力の縮小均衡のプロセスの中で、「人(熟練労働)から設備への代替」が進んできたことになります。

さらに、リーマンショックや東日本大震災を挟んで、企業の設備投資目的が、「能力増強」から「維持・補修」にシフトしてきたことも良く知られています(下右図)。投資目的の変化から、人と設備の代替関係も希薄化し、資本ストックと生産能力の関係が希薄化したという解釈が可能なのかもしれません。

* 原材料や中間生産物は、マクロでは相殺されますので、生産要素として投入されるのは資本と労働です。

** 生産関数は、一定期間中の資本及び労働サービスの投入量と産出量の関係を示すものなので、本稿が行った推計は正確には生産関数ではありません。産出量の代わりに「生産能力」という(ストックの)概念を、資本ストックと労働を用いて推計したものです。

*** 民間企業資本ストックは取付ベース。常用雇用指数は製造業、30人以上。