-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 景気動向や社会的、制度的動きに敏感に反応する「し好的個人向けサービス」指数;「個人消費の状況は?まずはグラフで見てみよう!」

景気動向や社会的、制度的動きに敏感に反応する「し好的個人向けサービス」指数;「個人消費の状況は?まずはグラフで見てみよう!」

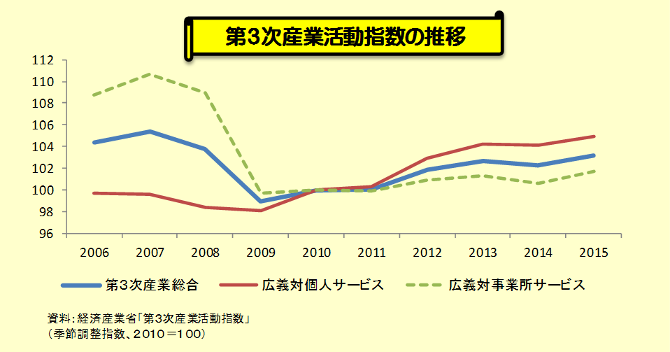

第3次産業活動指数では、サービス産業全体を事業者向けと個人向けの二つに分けた「広義対事業所サービス」、「広義対個人サービス」という指数も作成しています。

ここ10年ほどの両指数のグラフでは、高い水準にあった「対事業所サービス」が、2008年のリーマン・ショック以降は水準を大きく下げ、徐々に回復しつつも以前の水準に戻っていないことが分かります。一方「対個人サービス」にも、リーマン・ショックの影響が見られますが、2011年以降は堅調に推移し、第3次産業全体を牽引するようなかたちになっています。

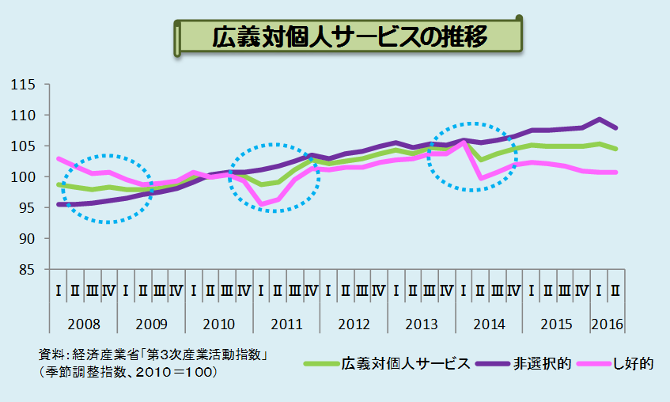

昨今、個人消費についての関心が高まっているようです。そこで、第3次産業全体を牽引している「広義対個人サービス」の内訳を、個人向けサービスの性質別で分けた指数で確認していきたいと思います。この性質別の指数とは、医療・福祉など生活必需的な性格の強い「非選択的個人向けサービス」と、趣味や娯楽など選択的な性格が強い「し好的個人向けサービス」の2系列です。

「非選択的サービス」は2008年のリーマン・ショック、2011年の東日本大震災、2014年の消費税率の引上げ時も目立った低下はみられず、緩やかに上昇しており、四半期でみると2期続いてマイナスとなったことはありません。非選択的サービスは必需性の強さ故、あまり大きく変動しないとともに、高齢化に伴う「医療,福祉」サービスの上昇や、産業全体のサービス化にともなって、緩やかに上昇しています。

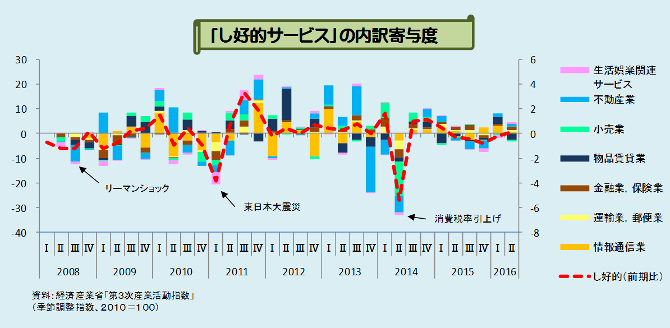

一方「し好的サービス」については、リーマン・ショック後、東日本大震災直後、そして消費税率引上げ後に大きく低下している事がわかります。選択性の強いし好的サービスは、非選択的に比べて、景気の動向や社会的、制度的な大きな出来事の影響を受け変動しやすいと言えそうです。

さらに、この「し好的サービス」が大きく低下した時期の業種内訳(試算値)をみると、リーマン・ショック時には不動産業が、東日本大震災時には生活娯楽関連サービスが、そして消費税率引き上げ時には小売業が大きな低下寄与を見せています。このように、「し好的サービス」の変動には、その低下の原因となったイベントの性格が如実に表れています。

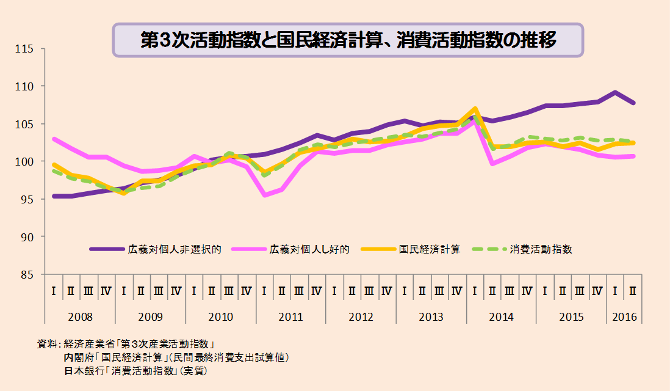

第3次産業活動指数のほかに個人消費をあらわす指標として、「国民経済計算」(内閣府)の民間最終消費支出や、「消費活動指数」(日本銀行)などがありますが、それらの指標と「し好的サービス」指数の動きが似ていることも分かります。

個人の消費動向を見る上では、第3次産業活動指数の「し好的個人向けサービス」指数が、それなりに役に立つことがご理解いただけると思います。