-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 日本産業の「サービス化」の進展で、対事業所サービスにおいても「非製造業依存」(サービス依存)が進展。

日本産業の「サービス化」の進展で、対事業所サービスにおいても「非製造業依存」(サービス依存)が進展。

サービスの動向を推し量る第3次産業活動指数の一環として、事業所向けに提供されるサービスの系列のうち、主に製造業向けのサービスを集計した「製造業依存型事業所向けサービス」指数と、主に製造業以外向けのサービスを集計した「非製造業依存型事業所向けサービス」指数を作成しています。

産業連関表を用いて、広義対事業所サービスの内訳系列の産出先を確認し、製造業と非製造業への産出割合を比較します。その割合に応じて、「製造業依存型」と「非製造業依存型」に分類し、各系列を加重平均して、作成しています。

「製造業依存型」には、電気業や各種の卸売業などが含まれており、「非製造業依存型」にはバラエティーに富んだサービスが含まれています。こちらに、一覧表をアップしておりますので、各サービスに含まれる系列をご確認いただけます。

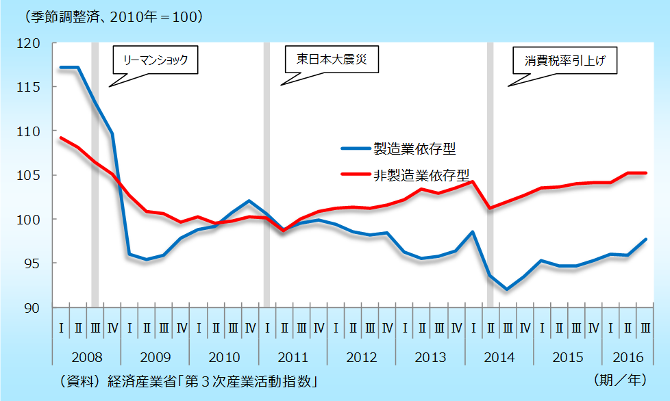

では、製造業依存型サービス指数と非製造業依存型サービス指数の推移をみてみましょう。

グラフを一見して分かることは、非製造業依存型サービスの指数が増加基調にある一方で、製造業依存型サービスが減少基調にあることです。2010年以降、東日本大震災や消費税率引き上げ後に低下する時期もありますが、基本的に非製造業依存型サービスの指数はほぼ一貫して指数が上昇しています。

他方、製造業依存型サービスは、リーマンショック時に、指数値で20以上低下した後、多少の回復はみせますが、2010年から2014年まで傾向的には下落が続いていました。2015年中は横ばい、2016年は少し上向いているように見えます。

このような、製造業/非製造業依存型サービスの指数の動きの違いの背景には、何があるのでしょうか。需要先の産業の推移と各サービスの推移を重ねて見ます。

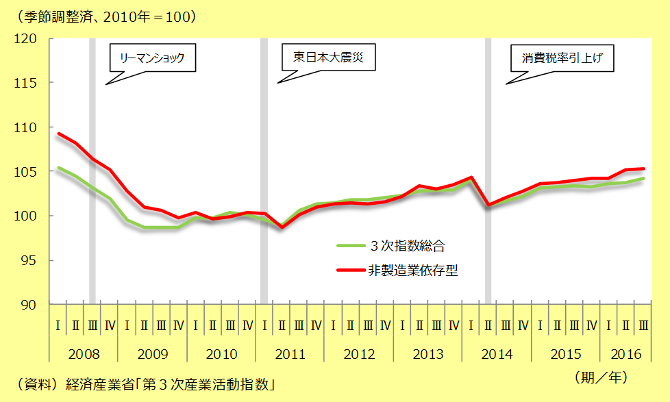

まず、非製造業依存型サービス指数ですが、その動きは、と第3次産業活動指数のグラフの推移は非常に似ていることが分かります。日本国内の産業のサービス化の進展により、サービスを提供する企業の活動は趨勢的に活発化しています。それと共に、非製造業にサービスを提供している企業の活動もレベルが上がっていくことになります。

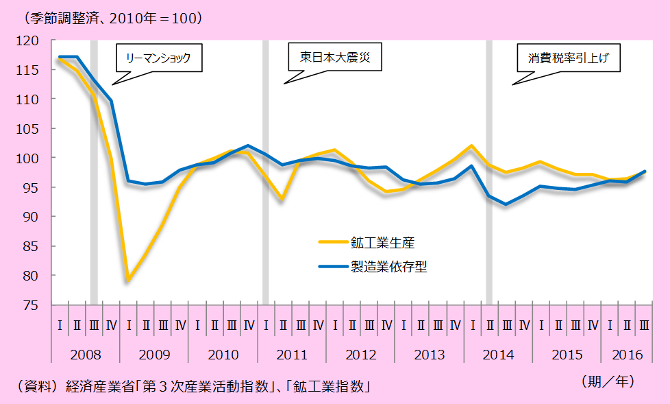

鉱工業生産と製造業依存型サービスを同じグラフに描いてみると、リーマンショック後、6年以上経過しても、まったくリーマンショック前の水準に戻る気配のない鉱工業生産と、それと連動する製造業依存型サービスという絵姿も、はっきりと読み取れます。

第3次産業活動指数と鉱工業生産指数を直接比較するということは余りないかもしれませんが、サービスの中の非製造業依存型サービスと製造業依存型サービスの指数推移の違いからも、日本の産業に占めるサービスと製造業の地位が変化していることを読み取ることができるかと思います。