-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 公共・建築・土木活動指数の季節変動パターンから、11月が公共建築月間であることが納得できます。

公共・建築・土木活動指数の季節変動パターンから、11月が公共建築月間であることが納得できます。

そろそろ11月が終わろうとしていますが、11月11日は公共建築の日、11月は公共建築月間となっているようです。御存じでしたか。これは、縦棒が並ぶ様子が建築の基本的な構造を象徴していることに由来し、さらに国会議事堂の完成が昭和11年11月だったことにちなむそうです。

https://www.kkr.mlit.go.jp/kyoei/public1111.html![]()

さて、経済解析室では、全産業活動指数の公表時に、建設活動の進捗量を指数化した建設業活動指数を作成、公表しています。建設活動は、大きく「民間」と「公共」に分かれ、公共工事については、土木工事と建築を含んだ、「公共・建築・土木活動指数」として提供しています。

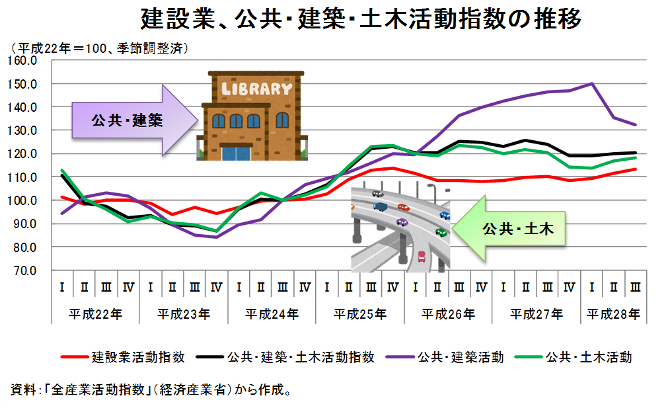

平成22年度からの建設業活動指数、公共・建築・土木活動指数の動きを四半期単位(季節調整済)で見てみます。最新の平成28年第3四半期は建設業活動指数が指数値113.4(前期比1.9%)だったのに対して、公共・建築活動は指数値132.4(同マイナス2.3%)と前期比マイナスでしたが、建設関連の各指数の水準自体は高く、長期的に見れば上昇傾向と言えます。

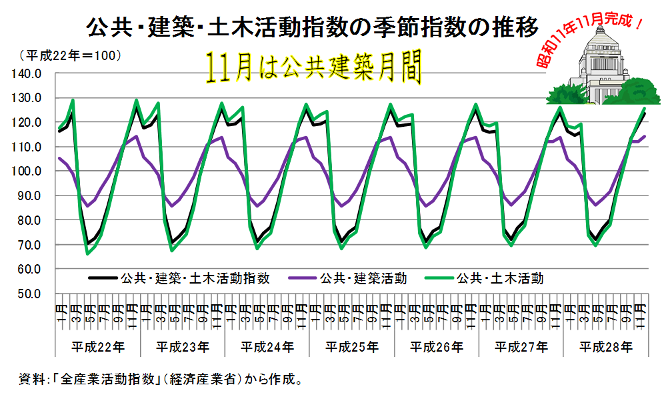

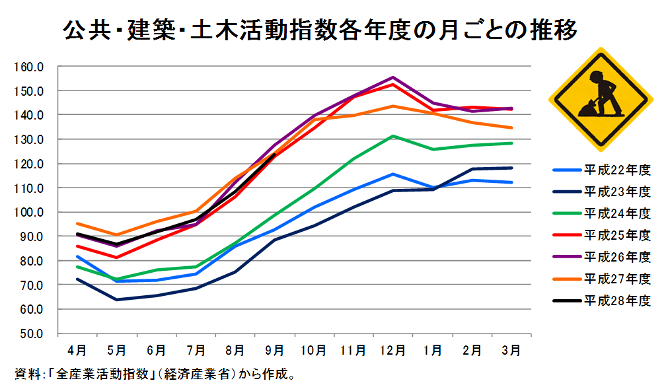

実は、この公共・建築活動は公共建築月間と同じく、11月になると活動レベルが上昇するのです。建設業活動指数の季節変動パターンを表す季節指数をみると、11月に公共・建築・土木指数のレベルが大きく上昇するというのが例年のパターンなのです。そして、その指数のレベルは、翌年3月まで高い状態が続き、4月に急落します。

単純に計算するために11月~翌年3月までの指数レベルを120として計算すると、この5か月で公共工事の年間量の半分が行われていることになります。他方、毎年5月は指数値70前後となるのがパターンですので、この好調5か月のレベルの6割以下に落ち込むということです。公共工事においては、季節的な繁閑が非常にはっきりしているということになります。

今年の実績の推移においても、前年度3月から比較して低い水準となる4月からスタートして、5月に最低値となり、9月まで上昇が続いています。この先も同じような動きになるのだと思います。

なお、毎月御紹介している建設業活動指数の前月比は、季節変動パターンを考慮して、調整した季節調整済指数に基づいて計算していますので、この実績そのもの(原指数)で前月比が計算されている訳ではないことを付け加えさせていただきます。

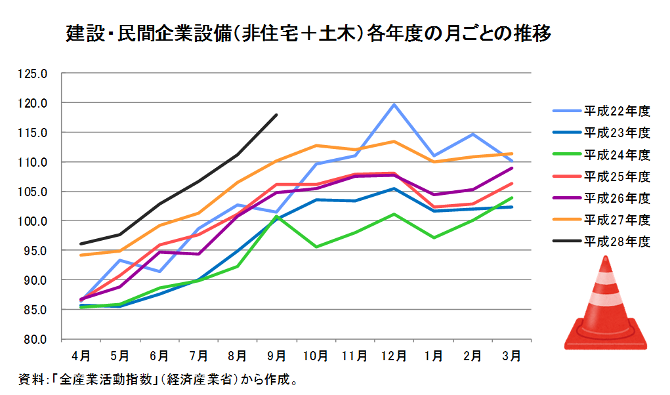

さて、建設業活動指数では、「民間」の建設活動についても指数化しており、その中に、公共・建築・土木活動指数と同じ程度のウェイトをもつ「建設・民間企業設備」指数として、非住宅建築と民間発注の土木を合算した指数も計算しています。この実績(原指数)をグラフ化すると、公共事業と同じような傾向を見出すことができます。

ただ、建設・民間企業設備では、11月というよりは、9月から翌年3月までの水準が高い(多くの年の季節指数が、この期間100を超えている)ようですし、その上昇幅も年平均から6%程高くなるだけですので、公共工事に比べると、この民間企業発注の建設工事の推移は、かなりフラットなものとなります。

注:見やすさのため、公共・建築・土木指数のグラフとは、縦軸のスケールを変更している。

冒頭で、11月は公共建築月間だということを御紹介しましたが、11月というのは、公共工事の高水準期に入る最初の月ということが建設業活動指数の推移から読み取ることができました。このようなタイミングでの変動は、民間発注の建設活動には見られないものでした。

ということで、11月が公共建築月間だというのも、その活動パターンからして、「宜なるかな」という感じです。