-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 日常生活の中の身近なレジャーとしての入浴;浴場業活動指数と入浴施設の変化を見てみました

日常生活の中の身近なレジャーとしての入浴;浴場業活動指数と入浴施設の変化を見てみました

寒くなると暖かいものが恋しくなると思います。恋しくなるものの1つに「お風呂」が思い浮かぶ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

平成20年住宅・土地統計調査時点の浴室保有率(住宅全体に占める浴室のある住宅の割合)は95.5%だったそうですので、多くの方にとって生活必要上の入浴は自宅ではいるものだと思います。とはいえ、一時的に壊れていて入れなかったりするために銭湯に行く方や、銭湯が好きで時々行く方、さらに温泉地に旅行に行く方も多くいらっしゃると思います。

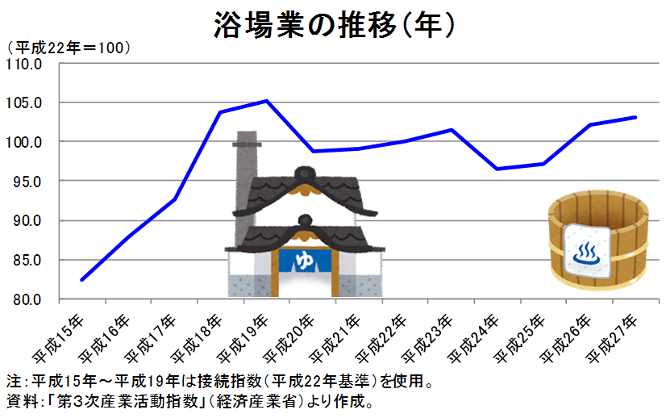

さて、第3次産業活動指数には「浴場業」という指数があります。

浴場業の指数の推移を見てみると、実はゆっくりとしたペースではありますが、活動水準は上昇しているのです。年ベースでは平成24年と25年は大きく落ち込んだ後、平成26年及び27年は大きく上昇し、指数値100を超えてきています。

この浴場業活動指数は、温泉や銭湯に支払った入浴料が元データとなっていますので、「近所の銭湯」だけではなくて、娯楽施設としての入浴施設(スーパー銭湯など)や温泉の利用も含まれていることになります。

リーマンショック後の緩やかに浴場業が上昇しているということは、生活のための「お風呂」というよりも、娯楽としての「お風呂」への志向が強まっているのかもしれません。そこで、入浴施設(「公衆浴場」)の状況がどうなっているのかを確認してみます。

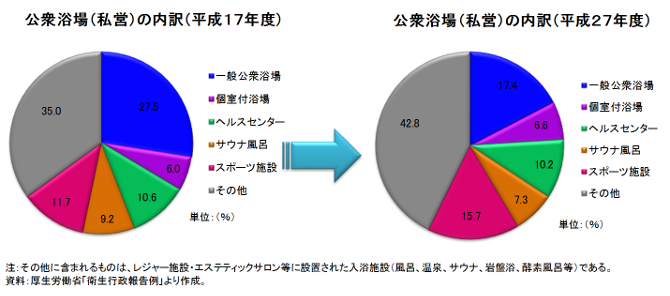

そもそも、入浴施設が全国でどれくらいあるかと言いますと、平成27年度末時点で、25,703施設あります。その内、私営施設が21,466施設で、その中で、いわゆる銭湯のイメージとなる「一般公衆浴場」が3,740施設です。実は、私営の入浴施設のうち、銭湯は5分の1以下となっており、それ以外の入浴施設が大部分なのです。数が多いのは、スポーツ施設3,374施設、ヘルスセンター2,192施設などですが、「その他」カテゴリーが9,181施設と半分近くを占めています。この「その他」には、レジャー施設、エステティックアロン等に設置された入浴施設(風呂、温泉、サウナ、岩盤浴、酸素風呂等)が含まれており、入浴施設が多様化していることの表れかと思います。

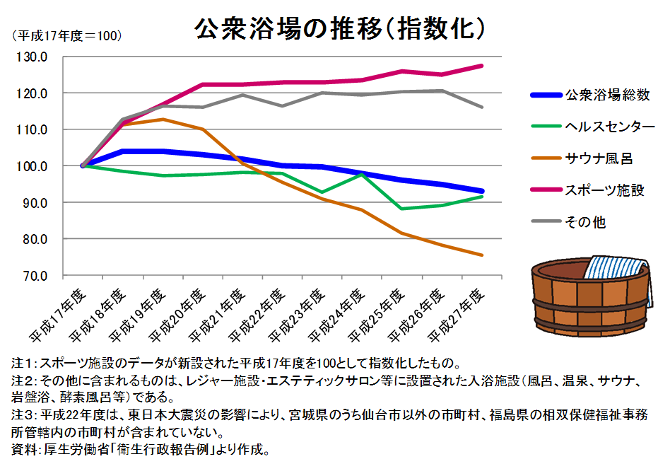

さらに、施設数の変遷を分かりやすくみるために、10年前の平成17年の各施設の数を100とした指数で、その変化を見てみます。

いわゆる銭湯のイメージの「一般公衆浴場」の施設数は一貫して低下しているのですが、対照的に「スポーツ施設」数が上昇傾向です。また、多様なものが含まれる「その他」施設の数も上昇しています。また、施設数の落ち込みが目立つのは、ヘルスセンターやサウナ風呂で、入浴施設の多様化によって、淘汰されたり、業態転換が生じているのかもしれません。

これを構成比の変化でみても同様の傾向が伺えます。平成17年度では27.5%あった「一般公衆浴場」の割合が平成27年度では17.4%にまで減少していました。

一方、「スポーツ施設」の割合は11.7%だったものが15.7%にまで上昇していました。また、レジャー施設やエステティックサロン等に設置された入浴施設である「その他」の割合も35.0%から42.8%に上昇していることも興味深い結果です。

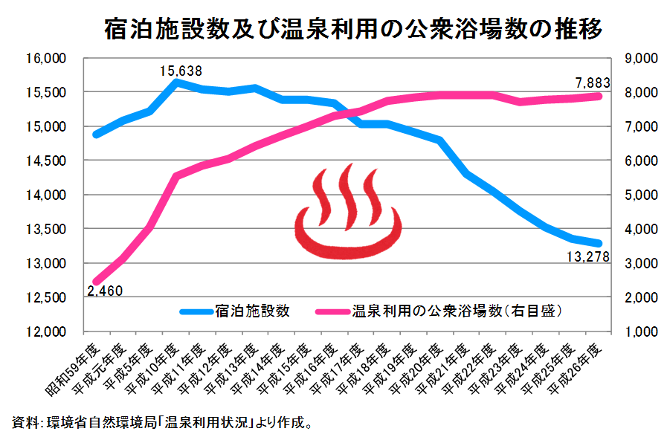

娯楽としての入浴といえば、やはり温泉かと思いますので、次に温泉地(温泉を提供する宿泊施設を有する場所を指し、一軒宿しかない場所も温泉地と言う。宿泊施設が無く日帰り温泉施設のみ存在する場所は温泉地ではない。)について見てみます。

温泉地数自体は3,000か所強を維持していてあまり変動はしていません。温泉地における宿泊施設数は平成10年度をピークに一貫して減少しており、平成26年度時点では13,278か所にまで落ち込んでいます。

一方、温泉を利用した公衆浴場数は平成10年度以降上昇傾向で、近年こそは横ばいですが高い水準を維持しており、両者は対照的な動きを見せています。

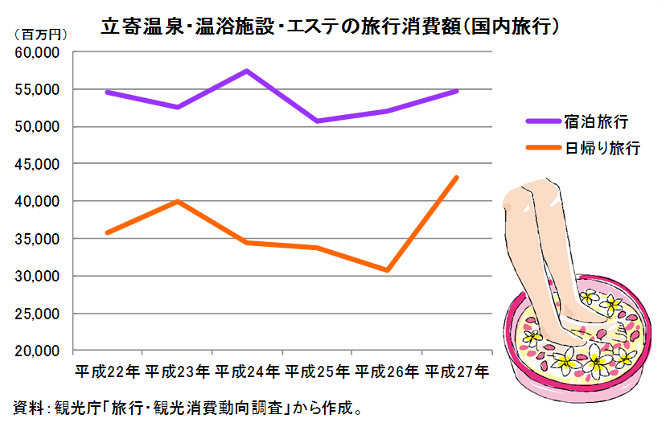

さらに国内旅行における旅行消費額のうち、「立寄温泉・温浴施設・エステ」の旅行消費額を見てみると、平成27年は、日帰り旅行における入浴関連支出が急増していました。

銭湯(=一般公衆浴場)数の低下や入浴施設の多様化、温泉地における施設の変化、日帰り旅行での入浴関連支出の増加という現象をみると、日常生活における入浴(銭湯)とレジャーとしての入浴(温泉旅館)とが全くの別物として存在していた時代から、日常生活の中にレジャーとしての入浴が定着してきているということなのかもしれません。