-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 「温故知新」ということで、約50年前、1970年、昭和45年からの鉱工業指数と第3次産業活動指数を振り返ってみました

「温故知新」ということで、約50年前、1970年、昭和45年からの鉱工業指数と第3次産業活動指数を振り返ってみました

平成29年(2017年)、新年明けまして、おめでとうございます。

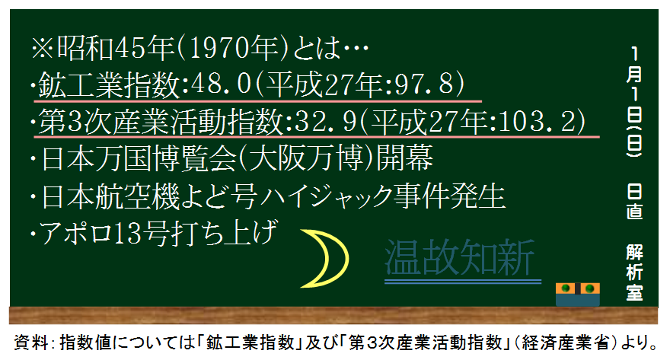

さて、新年を迎えるにあたって、「温故知新」「故きを温ねて新しきを知る」ということで、経済解析室で作成しています鉱工業指数、第3次産業活動指数の「故き」として、100年前の指数を振り返ってみましたと、言いたいところですが、そこまで古い指数がありませんので、約50年前の1970年、昭和45年の両指数を確認したいと思います。

そもそも両者の公表はいつから行われているのでしょうか。

鉱工業指数のうち、生産・出荷・在庫・在庫率指数については、昭和9年公表の昭和5年1月基準が最初の公表となります。

第二次世界大戦中は作成を中止していましたが、戦後、昭和21年基準、24年基準、25年基準と改善を重ね、30年基準指数をもって現在の作成方式がほぼ確立しました。以後は5年毎に基準改定を行い、現在の平成22年基準指数に至っています。

一方の第3次産業活動指数は、昭和51年8月に昭和45年基準指数を試算指数として公表したのが最初で、昭和45年の指数から現存しています。

平成2年基準までは四半期ごとの公表でしたが、平成11年3月分から現在と同じ月次公表となりました。

では昭和45年からの両指数値は、どのように推移してきたのでしょうか。

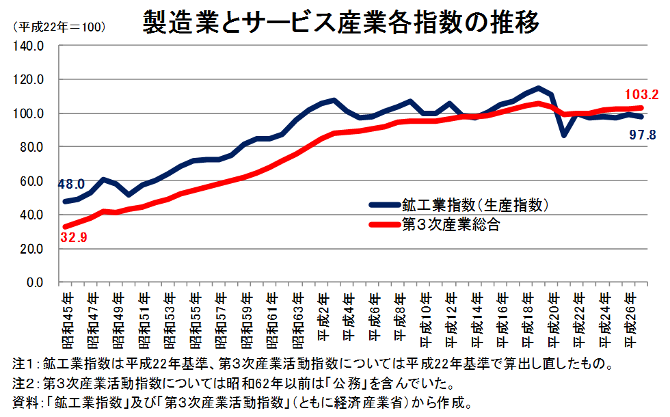

まずは、製造業ですが、平成22年基準(平成22年平均の指数が100)で水準を比較できるように加工した指数(接続指数)で生産をみると、指数値48.0ということで、平成27年の97.8からすると、ほぼ半分の水準となっています。この接続指数でみて、指数値が最初に100を超えたのは平成元年の101.7でした(つまり、平成22年と平成元年の生産水準が近いということです)。また、鉱工業生産指数のピークは、平成19年の114.6で、現在はそこに戻れていない状態です。

一方のサービス業ですが、平成22年基準に換算し直すと昭和45年は32.9で、平成27年の103.2からすると、約3分の1程度ということになり、製造業の水準差より大分水準差が大きくなっています。第3次産業活動指数の指数値が100を初めて超えたのは、平成8年でした。第3次産業活動指数の指数値が最も高かったのは平成27年で、それに次ぐのは平成19年の指数値102.8です。平成27年指数との差はわずかです。

このように長期の指数の推移をみると、鉱工業生産は平成21年(2009年)に歴史上最大級の下げ幅を見せており、日本の製造業にとってサブプライム・ローン問題やリーマンショックに端を発した世界的な景気後退の影響が如何に大きかったのかが分かります。第3次産業活動指数も、その低下度合いは鉱工業生産に比べると小さいですが、このタイミングで、長期推移中で最大級の低下を見せました。第3次産業活動指数は、基本的に上り調子な訳ですが、遡ると昭和48~49年に横ばい推移となっています。

製造業とサービス産業双方に大きな影響を及ぼしたという意味で、「指数の歴史」上の大きな出来事(ショック)は、オイルショックとリーマンショックということになりそうです。

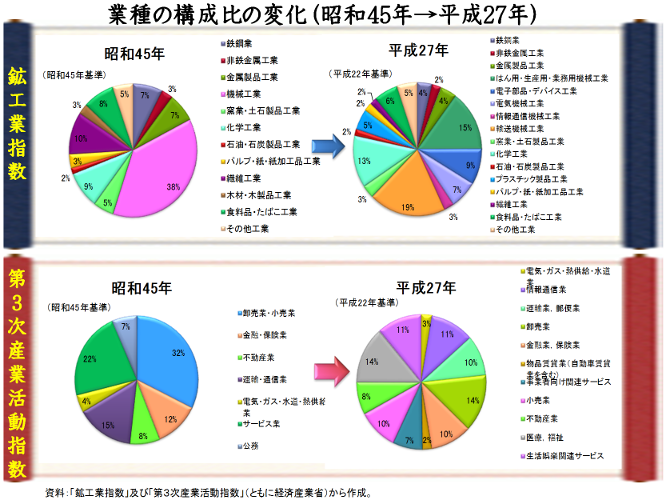

さて、昭和45年当時の両指数業種構成を見ても、大分様変わりです。鉱工業生産では、昭和45年では「機械工業」の一業種だったものが、平成27年では、5業種に分割されるようになりました。構成比も38%から51%に増加しています。他方、昭和45年当時、機械工業を除いて最も構成比の大きかった繊維工業の構成比は2%と昔日の面影はありません。

第3次産業活動においても、大括りの「サービス」が細かく分割されるようになりました。ただ、なんと言っても大きな違いは、平成27年段階で1割の構成比を持っている情報通信業が業種区分として存在しておらず、「運輸通信」だったということではないでしょうか。昭和45年では、まだ電電公社の時代ですので、隔世の感という感じがします。

ちなみに昭和45年とは、日本万国博覧会(大阪万博)開幕、日本航空機よど号ハイジャック事件発生、アポロ13号打ち上げなどが起きた年です。

何年後、何十年後の両指数がどのようになっているのか、今はまだ想像できませんが、楽しみです。

参考;第3次産業活動指数と鉱工業指数の接続指数(昭和45年~平成27年)![]()