-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- ファッションの世界にもシェアリングエコノミー

ファッションの世界にもシェアリングエコノミー

婦人服が売れない

バブル崩壊以降、服が売れないと言われています。特に、高価格帯の婦人服が売れにくくなっているようです。

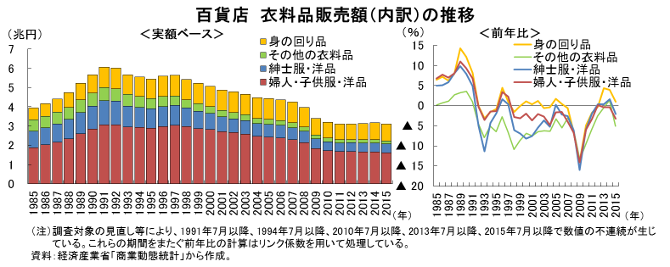

経済産業省の商業動態統計調査で、百貨店の衣料品販売額の動向を見てみると、ボリュームゾーンである婦人服を含む「婦人・子供服・洋品」の販売額が、バブル崩壊以降大きく減少していることがわかります。

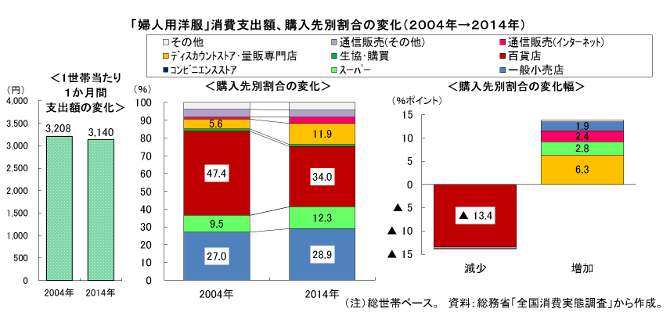

需要側から、総務省の全国消費実態調査(総世帯ベース)を見てみると、1世帯当たり1か月間の「婦人用洋服」に対する消費支出額は2004年の3,208円から2014年は3,140円に減少しています。購入先別割合を見てみると、百貨店の割合が47.4%から34.0%と13.4%ポイント減少しています。一方、ディスカウントストア・量販専門店、スーパー、通信販売(インターネット)などの割合が増加しています。

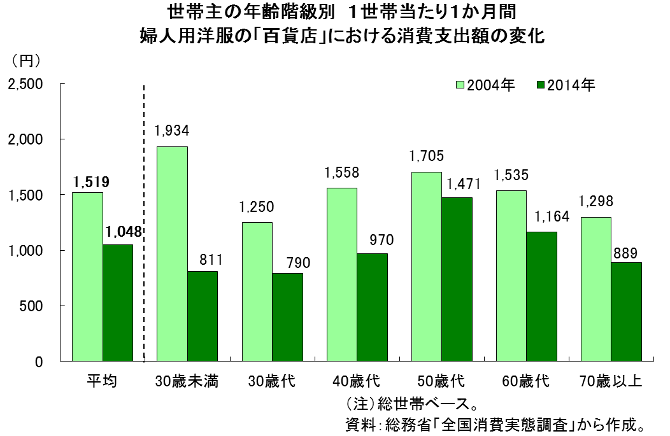

1世帯当たり1か月間の婦人用洋服の「百貨店」における消費支出額は、2004年の1,519円から2014年は1,048円に減少しています。世帯主の年齢階級別でみると、特に若い世代における減少が目立ちます。

婦人用洋服は、百貨店よりも量販専門店などで多く購入されるようになっています。特に、若い世代は百貨店で買わなくなっています。

バブル崩壊以降、高価格帯の婦人服が売れにくくなっているのは、ファストファッションの台頭によるところが大きいと思われます。

定額制ファッションレンタルサービスの登場

一方、シェアリングエコノミーの一環として、ここ1、2年の間に、女性向けの「定額制ファッションレンタル」という新しいサービスが立ち上がっています。

定額制ファッションレンタルでは、多くの場合、会員になれば一定の月額料金で、スマホやパソコンを通じ、日常着るおしゃれな洋服等が借り放題となります。商品の受取や返却は宅急便で行い、クリーニングの必要はありません。百貨店等で取り扱われるブランドを中心にスタイリストが服を選んでくれる等、運営会社によってサービスの内容には特徴があります。借りた商品が本当に気に入った場合には購入することも可能です。いわゆる試着のようなイメージです。定期購入の側面を持つサービスであることから、ファッションサブスクリプションサービスとも呼ばれています。

この新しいサービスが高価格帯の婦人服の売行きにどのような影響を及ぼすのか、現段階ではまだわかりません。

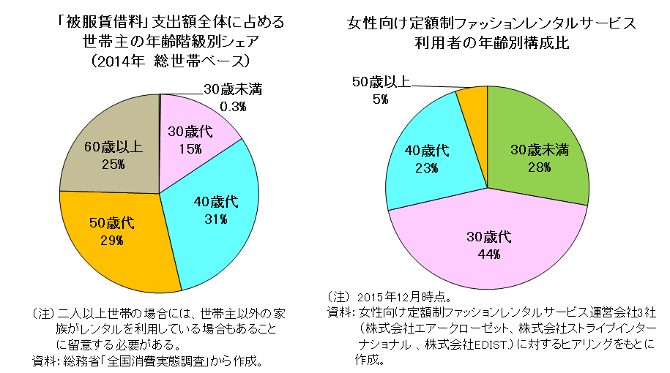

新サービスの利用者は30歳代の若い世代が中心

従来のファッションレンタル、つまり貸衣しょう業では、日常的な利用というよりも、冠婚葬祭用など単発の利用を想定したものが中心でした。全国消費実態調査(総世帯ベース)で利用者像を確認してみると、世帯主の年齢別で見た「被服賃借料」の支出割合は、2014年は40歳代が31%と最も大きく、40~60歳代が全体の約8割を占めています。

一方、女性向け定額制ファッションレンタルの利用者については30歳代の割合が4割強と最も多いそうです。

若い世代の女性たちが、定額制ファッションレンタルサービスを利用することにより、再び高価格帯の婦人服に目を向けるようになるのでしょうか。購入へとつながることになるのでしょうか。

また、このサービスを経験した若い世代が衣料品需要のボリュームゾーンの太宗を占めるようになる時代に、衣料品の小売業や貸衣しょう業という業態はどのように変化しているのでしょうか。興味深いと思います。