-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 薄型テレビの国内生産は、2010年の25分の1に。テレビ放送とテレビ受像器(中見と器)の動きは、対照的。

薄型テレビの国内生産は、2010年の25分の1に。テレビ放送とテレビ受像器(中見と器)の動きは、対照的。

戦後、一般家庭の三種の神器といわれるほど、テレビは、我が国の家庭における生活必需品として家電の中心に位置づけられてきました。しかし、その国内生産は、近年、激変しています。

2016年の「薄型テレビ」の国内生産は、どれ位だと思いますか?

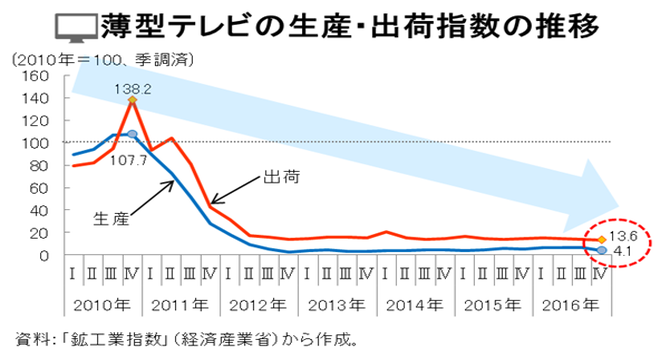

ここ数年の「薄型テレビ」の生産・出荷指数の推移を見ると、2010年第4四半期をピークに急落しており、2012年第3四半期以降、ほぼ底打ちの横ばい状況です。2016年第4四半期では、2010年を基準の100とした場合、生産は4.1と約25分の1、また、出荷は13.6と約7分の1と、生産・出荷規模ともに著しく低下しています。

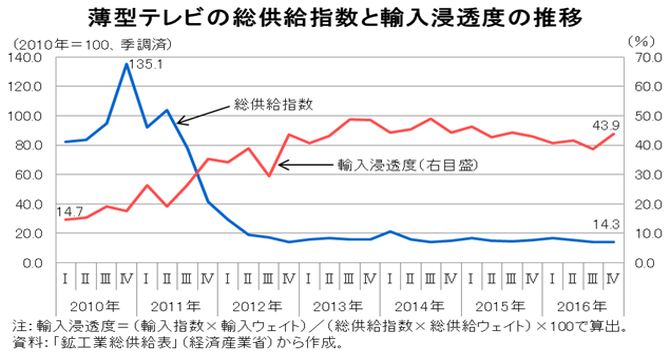

また、輸入浸透度も4割を超える状況で、国内生産が海外生産に切り替わりつつあるのも確かです。加えて、輸入も加味した総供給指数が、2010年の盛時から10分の1に減少しており、テレビの国内市場自体が大きく縮小しています。

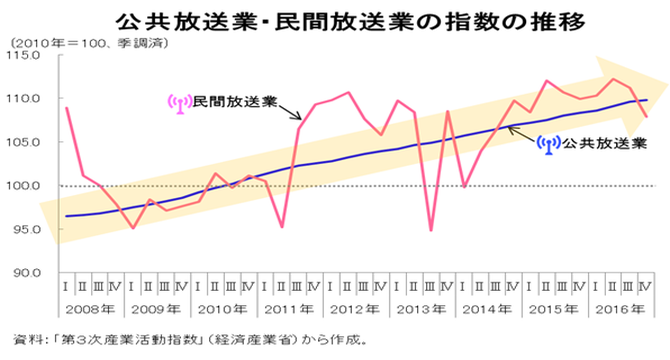

公共放送・民間放送ともに指数は右肩上がり

放送を見る道具としてのテレビ受像器の生産は激減という状況ですが、そのテレビに映し出される放送業の推移は、打って変わって堅調な推移です。

「放送業」の内訳は、「公共放送業」及び「民間放送業」に分けられますが、「公共放送業」は、緩やかに年々上昇している状況です。また、「民間放送業」も、上下動はあるものの、長期的に見ると上昇しており、両者とも、基準年の2010年の水準から、2016年には、約1割前後上回っています。

放送番組というコンテンツを楽しむ方法は、DVDのようなパッケージだけではなく、ネット配信も広がりを見せており、テレビ番組=テレビ受像器ではなくなっていると言えるでしょう。

放送を巡る環境は大きく変化していますが、ことテレビの生産に及ぼした事象としては、2011年の「地上デジタル放送への完全移行」の影響が大きかったようです。この時期に、地上波デジタル対応テレビへの買替えが大規模に発生し、耐久消費財である薄型テレビの総供給指数の2010年のピークと2012年以降の低迷につながったように思われます。

「放送業」指数と「テレビ」の生産・出荷は何を見れば良いのか

このように対照的な推移を見せる「テレビ」と「放送業」ですが、どのようなデータを見れば、「放送業」の活動推移と、「テレビ」の生産・出荷の数値を把握できるのでしょうか。

「放送業」については、「第3次産業活動指数」の業種分類に「放送業」があり、「公共放送業」及び「民間放送業」の各指数もわかります。また、「テレビ」については、「鉱工業指数」の中の情報通信業に「薄型テレビ」という品目があり、毎月の生産量と出荷量がわかります。

今後の「テレビ」や「放送業」の推移が気になる方は、「第3次産業活動指数」と「鉱工業指数」のページをご覧になってみてください。