-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 企業属性の違いは、越境調達行動にどのように影響するか?;「フラグメンテーション」のセミマクロでの可視化

企業属性の違いは、越境調達行動にどのように影響するか?;「フラグメンテーション」のセミマクロでの可視化

フラグメンテーションと企業の越境調達行動

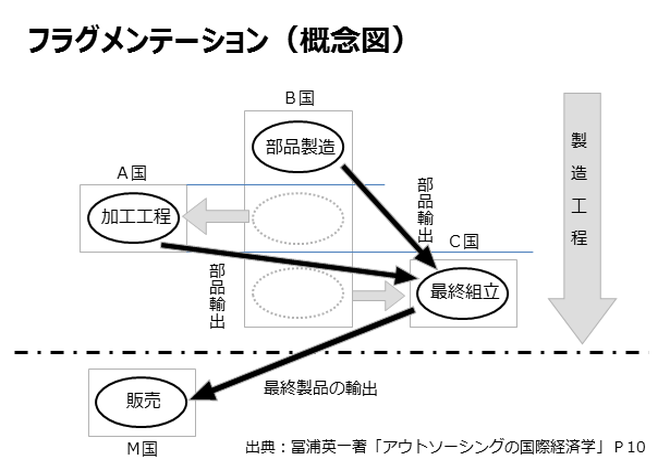

昨今、インターネットの発達と世界的な普及に伴う情報通信費用の低下により、企業の生産工程が空間的に離れた地点に、国境を越えて立地すること(フラグメンテーション)が可能になり、部品、中間財が何度も越境して取引される形態に様変わりしています。

近時の貿易理論(新・新貿易理論)では、このようなフラグメンテーションは産業規模別に一律に生じるのではなく、個別企業の特性に応じて生じる(産業内の異質性)と考えられています。

今回は、個別企業の分析ではありませんが、各種の統計を用いて、海外調達(輸入)を行う国内の日本企業、日系の海外現地法人、そして日本国内に立地する外資系企業の越境調達(輸入調達)比率(全調達額に占める輸入額の比率)に関するファクトファインディングを行いました。

企業の出自より、立地が越境調達比率に影響している

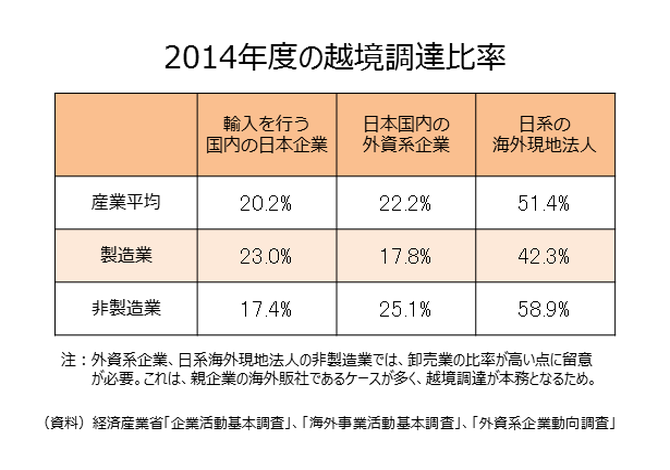

それでは、企業の出自(国内企業と外資系企業の区分)と立地(国内立地と海外立地の区分)ごとに越境調達比率を比較してみます。

2014年度の越境調達比率を企業の属性別、業種別にみると、日系の海外現地法人の比率が抜きん出て高い水準です。日本国内の外資系企業と、輸入を行う国内の日本企業では水準に大きな違いは見られず、企業の出自よりも立地場所の方が、越境調達比率との関連が高いことが分かります。

製造業は、国内立地の日本企業では越境調達が深化、海外立地や外資系企業では現地調達が増勢

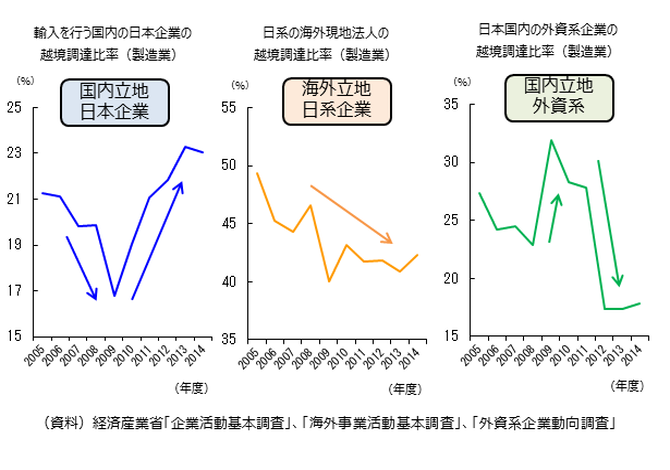

続いて、製造業の越境調達比率の推移を確認してみます。

非製造業については、外資系企業、日系の海外現地法人に占める卸売業の比率が高く、越境調達比率が高めに出やすいため、ここでは製造業に焦点を絞って見てみます 。

意外にも、輸入を行う国内の日本企業(製造業)の越境調達比率は、一貫して上昇していた訳ではなく、2010年度に上昇トレンドへの転換が生じるまでは、比率自体は低下していました。

他方、日系の海外現地法人(製造業)の越境調達比率は、ここ10年間ほど低下傾向が続いています。越境調達比率の水準自体は高いものの、趨勢としては現地調達の勢いが増している状況です。

日本国内に立地する外資系企業(製造業)の越境調達比率は、2009年度に10%近く上昇し、2011年度までは高水準を維持していましたが、2012年度に10%超の大幅低下となりました。その後、ここ数年の越境調達比率は17%台と低空飛行を続けていますので、国内の外資系企業は日本国内での調達比率を上昇させていることが分かります。